2024年3月17日 樸句会特選句 澤瀉屋 千回の宙乗りの果て春夕焼 前島裕子

若い頃はケレン味といわれた三代目市川猿之助はスーパー歌舞伎で新風を吹き込み、数々の受賞に輝き、晩年は隠居名の猿翁を名乗りました。屋号は沢瀉屋。歌舞伎座の天を華やかに宙乗りで舞った亡き役者への追懐の句です。「宙乗りの果て」の措辞が、春夕焼の温かな艶やかさをしみじみと広げます。芸に一生をかけることの危うさも滲みます。大向うの掛け声や客席の嬌声、ため息まで聞こえるようです。やがて、子息や家系に記された翳りの深い顛末など、この世の有為転変にまで思いをいざなう大柄俳句です。 (選 ・鑑賞 恩田侑布子)

2024年3月3日 樸句会特選句 書き込みに若き日のわれ朧月 小松浩

書架から久しぶりに取り出した本を開くと、余白のところどころに、忘れていた書き込みがあります。思わず目が吸われて読んでしまいます。あれ、こんなこと考えていたのか。若き日の自分の心を覗いて、当時の暮らしまで朧月のようにぼうっと蘇るのです。季語が季節感を超えて、一句全体に浸透していることが秀逸。それが「若き日のわれ」のいのちと響き合います。昔の自分が春月のように虚空にまどかに浮かんで、いまの「われ」を見つめています。 (選 ・鑑賞 恩田侑布子)

2024年2月18日 樸句会報 【第137号】 最近の温暖化の進行は早く、多くの県で2月の最高気温を記録しましたが、朝晩はまだまだ冷たく、体調管理が大変な日々が続きました。しかし有望な新人さんに続々とご入会いただき、樸の活動は活況を呈してまいりました。河津桜も咲き、菜の花とのコラボレーションも見られ、春の訪れが目にも鮮やかです。益々句作に励んでまいりましょう!2月18日のズーム句会の兼題は「建国記念日」「春一番」「梅」です。入選3句を紹介します。

○入選

象徴といふ五体あり建国日

小松浩 【恩田侑布子評】 日本国憲法の第一章は「天皇」です。第八条までが天皇条項で、第一条に「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく」とあります。「平和憲法」で有名な第九条は第二章です。でも、「象徴」の意味はどこにも明示されていません。そこで作者は「手足や臓器がある生身の人間が「象徴」とはどういうことだろう」と、問うのです。風刺よりもさらに一歩踏み込んだ句です。「五体」の発見が秀逸。哲学的ともいえる疑問を、神話由来の曖昧な「建国日」にぶつけた真摯で真っ向勝負の俳句。

○入選

建国の日やもはもはと麩菓子食む

見原万智子 【恩田侑布子評】 うす甘い駄菓子を食べながら、批評精神躍如というギャップの面白さ。紀元節は、軍国的ナショナリズムの宣伝に大きな役割を果たし、敗戦によって一旦廃止後、昭和四十一年に「建国記念の日」の名で復活した経緯があります。元は神武天皇の即位日という神話を「建国の日」とした曖昧な国日本に、「麩菓子」を取り合わせた俳味。「ビスケット嚙めばもはもは冬の暮」という恩田の先行句があるという指摘もありました。

○入選

建国日ビルの地下茎いづこまで

古田秀 【恩田侑布子評】 能登半島地震で輪島塗のビルが根こそぎ倒壊し、隣家を押し潰した映像は痛ましいものでした。東京のビルでは地下数階も珍しくありません。それらをひっくるめ、「ビルの地下茎」といったところが出色。植物の根に喩えたことで、神話起源の建国日を持つ日本の脆さが浮かびあがります。

【後記】

建国記念日という兼題は、思想や価値観、また現在の世界情勢にも関わる難しいお題でしたが、角度の違う入選句が3句出ました。合評にも興味深い意見がたくさんあり勉強させていただきました。雪月花の中の花の季節ももうすぐです。地方の会員さんに、大御所様のお膝元、駿府城公園の戦火を免れた見事なソメイヨシノの枝が堀に張り出す姿をお目にかけたいものです。と言っても、私は花より餡団子ですが・・

(海野二美) (句会での評価はきめこまやかな6段階 ◎ ◯ 原石 △ ゝ ・ です)

==================== 2月4日 樸俳句会

兼題は「春」「鶯餅」「菠薐草」です。

入選1句、原石賞2句を紹介します。

○入選

人類の敵は人類余寒なほ

活洲みな子 【恩田侑布子評】 世界で戦火が拡大しているゆゆしさ。地球温暖化が喫緊の課題でありながら、排出ガスゼロに向かって舵をきれない人類の傲慢。作者は自己撞着に陥った世界の現状に「余寒」という季語を据えました。さらに「なほ」でトドメを刺します。浅き春が来てもぶり返す寒さは、身体よりも心にいっそう響きます。この現状に立ち竦んで言葉を失っている作者。一句自体が静かで大いなる問いかけです。

【原石賞】はうれん草みづに放てば色濃くし

長倉尚世

【恩田侑布子評・添削】 一句一章のさっぱりした句です。店頭にあった菠薐草を袋から出し、シンクの水を張ったボールに放った瞬間の緑色が印象的。いかにも春の到来です。リズムを引き緊めると、色まで鮮やかになります。 【添削例】はうれん草みづに放てばいよよ濃し

【原石賞】はうれん草湯掻く間に決める明日のこと

成松聡美

【恩田侑布子評・添削】 六八五という二字の字余りは俳句のリズムを大きく壊します。せめて字余りは季語だけにとどめましょう。漢字を減らし字面も明るくすれば。忙しく心浮き立つ春先に、ほうれん草を手早く湯がいている溌剌とした作者像が立ち上がります。 【添削例】はうれん草ゆがく間決める明日のこと

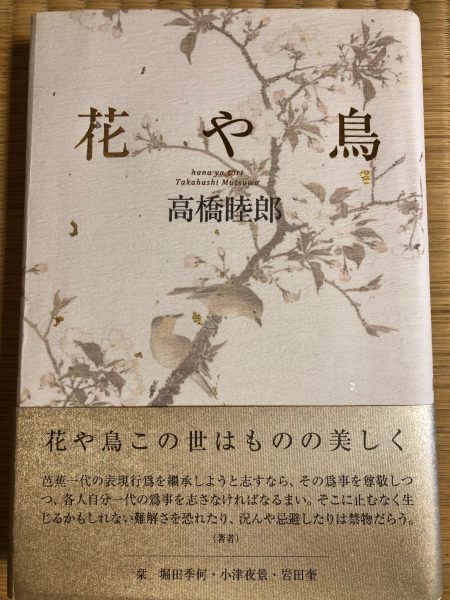

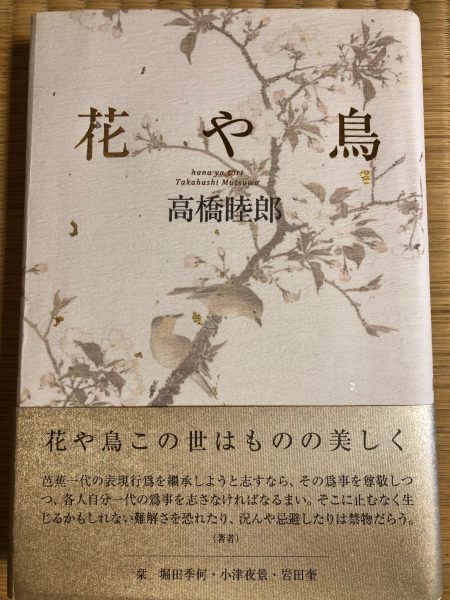

名刀の沸にえさながらに磨き上げられた措辞に、一句一句は虚実すら超えて、冥と明の境に佇立する。刀身の鎬のゆるやかな反りが鋒の虚空へ溶ける生と死の狂おしさ。狂狷の高貴。装丁も、花の枝に金銀の撒き砂子、帯の沈金がゆかしく美しい。

(恩田侑布子) ↑ クリックすると拡大します

2024年1月27日 樸句会報 【第136号】 2024年は、能登半島地震の発生に始まり、正月だからといって平穏ではないという自然の厳しさを突きつけられた気がします。

安否を気遣う、支援に協力するといったことの他に、忘れずにいるということも私たちにできることの一つ。俳句という表現を借りて、今の想いを心に留め置くことも必要なことだと感じています。

1月27日の句会は静岡市でのリアル句会となりました。参加者からも欠席投句からも力作が寄せられました。

兼題は「春待つ」「鯛焼」「笹鳴」、特選1句、入選4句を紹介します。

◎ 特選

鯛焼のしつぽの温みほどの恋

小松浩 特選句の恩田鑑賞はあらき歳時記「鯛焼」をご覧ください。

↑

クリックしてください

○入選

文具屋に桃色多し春を待つ

星野光慶 【恩田侑布子評】 「文具屋に桃色多し」は端的かつ印象鮮明です。書店と同じように、街の文房具屋もいつの間にかめっきり減ってしまいました。そんなご時世でも、この文房具屋さんはがんばっています。明るい桃色のポップ手書きがそこここに貼ってあったり、立っていたりします。自然の中ではなく、都会の中で見つけた待春の情景が生き生きしています。調べも上品です。

○入選

抱きしめるだけの介護や春を待つ

活洲みな子 【恩田侑布子評】 病床にある肉親でしょう。抱きしめてやることだけしかできない介護。切ないですね。でも、介護される方にとっては、きっとそれ以上安心できるひとときはないでしょう。春が来れば、車椅子でも外に連れ出してあげられそう。早く春の暖かな日がやって来ますように。心を合わせて待っている二人の姿が彷彿とします。

○入選

テトラポッドひとつに一羽冬鷗

長倉尚世 【恩田侑布子評】 冬の真っ青な海原を背景に消波ブロックが突兀と横たわっています。よく見るとその一つ一つのツノに冬鷗が止まっているではありませんか。はっきりと目に見えてくる映像です。かつての白砂青松が失われて久しい、渚の痩せた日本の浜辺の、乾いた冬の抒情です。

○入選

山里のリハビリ棟や雪笹子

都築しづ子 【恩田侑布子評】 山里にある静かなリハビリ専門の病棟です。長期入院者、あるいは長期通院者が多く、身体機能の回復訓練をする患者さんの地道な努力の暮らしが営まれています。「雪笹子」の季語が美しく効いています。夜来の雪に薄化粧をした裏藪からチャッチャッチャッと、足踏みするような笹鳴が聞こえてくるのです。すこしさみしいけれどやさしい、山里のたしかな応援歌です。

【後記】

樸では3ヶ月に一度リアル句会を行っています。今回は静岡市の小料理屋を会場に新年の句会が開かれました。一人二人と会場に集まる毎に自然と会話が生まれ、掘り炬燵に足を入れての句会は和気あいあいと始まりました。

今回の兼題「笹鳴」は、街中ではなかなか体験することの少ないお題です。難しかったという参加者の多い中、「ビル風の奥底に聴く笹鳴よ」と詠まれた方がいらして、師の目にとまりました。東京の中心地にお勤めの方の句で、お話を伺っていると、摩天楼のような都会の景色の中にふと私にまで笹鳴が聞こえてきそうな感覚になりました。

樸には少しずつ遠方の会員が増え、詠まれる景色も広がっています。いつか一堂に会して句会が開けたら楽しいなあと思っています。 (活洲みな子) (句会での評価はきめこまやかな6段階 ◎ ◯ 原石 △ ゝ ・ です)

==================== 1月13日 樸俳句会

兼題は「叔気」「初暦」「獅子舞」です。

入選2句、原石賞5句を紹介します。

○入選

獅子舞に噛まれしと児のよくしやべる

活洲みな子 【恩田侑布子評】 瞬時に、獅子舞に噛まれて興奮冷めやらないおさな児の姿が浮かび上がります。去年なら、ただ泣き叫ぶばかりだったかもしれません。怖かったのに泣かずにその時のことを伝える成長ぶりに親は目を細めます。ふだんは訥弁の子が、今、自分の知っている最大限の言葉を使って、食われるほど大きく感じた獅子の金歯を、その硬さを、夢中で両親や祖父母に訴えている微笑ましさ、めでたさ。

○入選

倒壊の家にもありし初暦

天野智美 【恩田侑布子評】 二〇二四年は震度七の能登半島地震で明けたようなものです。画面に流れる家屋倒壊と、大火災、津波の映像に胸を潰しました。作者はそこに今まで穏やかな日常を営んでいた人々の暮らしを思いやっています。梁や屋根に押し潰された居間にかかっていたに違いない初暦が何と生々しく無残に感じられることか。一瞬にして断たれた平穏な暮らしの象徴としての「初暦」です。

将来句集を編むときには、「二〇二四年を迎ふ」という前書きがあるとなお良いでしょう。

久能山東照宮

【原石賞】千百段昇りきりたる淑気かな

活洲みな子

【恩田侑布子評・添削】 他県から来る観光客は久能山東照宮を参拝するのに、よく日本平からロープウェイに乗ります。地元の作者は久能の有度浜側から九十九折の石段を上ったのでしょう。「いちいちごくろうさん」と覚えられている一一五九段を「千百段」とすっきり省略したのも手柄です。ロープウェイではなく自分の足で社殿まで行けた初詣のよろこびをさらに躍らせるには、「きりたる」の固い文語表現を、「きつたる」という弾む息遣いにしましょう。俳句は韻文なので、気息が大事です。内容はおなじでも迫力が変わります。 【添削例】千百段昇りきつたる淑気かな

【原石賞】 義母 ははとゐて母を思ふる初明り

山本綾子

【恩田侑布子評・添削】 古語の「思ふ」は「はひふふへへ」と活用しますから「思ふる」は誤り、正しくは「思ふ初明り」です。

連れ合いのお母さんと一つ屋根の下で新年を迎え、自分の母とではないことをしみじみと実感します。自分を産み育ててくれたこの世でたった一人の女性を恋う思いが泉のように胸をひたすのは、清らかな「初明り」のなせるわざでしょう。 【添削例】義母ははとゐて母を思ひぬ初明り

【原石賞】玉砂利を靴底に聞く淑気かな

島田淳

【恩田侑布子評・添削】 神社の境内を神籬ひもろぎといい、拝殿までよく玉砂利が敷かれています。その美しい小石を踏み鳴らす瞬間を「靴底に聞く淑気」と捉えた感性は見事です。ただ微妙なことを申すと、もったいなさがあります。原句ではまず「玉砂利」が出て次に「靴底」となるので、せっかくの玉砂利の明るい清らかさが濁ってしまうのです。そこで、まず「ふみゆける」と、足元に神経を集中させ、次に「玉砂利」の白さを出し、畳み掛けるように細石の鳴る音を「聞」けば、まさに淑気が四囲に響きわたるではありませんか。 【添削例】ふみゆける玉砂利を聞く淑気かな

【原石賞】その人は赤のカシミアその淑気

林彰

【恩田侑布子評・添削】 意外な場面の淑気。句に鮮度があります。ただし、「その」「その」のリフレインはたどたどしい。なんといってもこれは恋の句。「赤のカシミアの」映える女性の佇まいに「淑気」まで覚える作者です。非の打ちようもない美しさに圧倒されているのです。いつも胸の底に住まう人であることも暗示して「かの」とするだけで、何もいわなくても、しじまに情熱は燃え上がります。 【添削例】かの人は赤のカシミアその淑気

【原石賞】獅子舞に灘の菰樽噛ませおり

金森三夢

【恩田侑布子評・添削】 「おり」の正しい歴史的仮名遣いは「をり」です。

新年詠ならではのめでたい光景です。原句は、そのままの状態を表す「をり」を使っています。獅子舞の活発な動きの面白さ、噛んだ瞬間の感動を一句に定着させるには「噛ませたものだよ」という詠嘆の「けり」がよりふさわしいでしょう。一字のちがいで、「獅子舞」の嚙む「灘の菰樽」に御神酒の霊気があふれ、今年の吉兆をここに集う人々と会全体に呼び寄せる切れ味のいい句になります。 【添削例】獅子舞に灘の菰樽噛ませけり

2024年1月27日 樸句会特選句 鯛焼のしつぽの温みほどの恋 小松浩

「はらわたほどの恋」ではなく、「しつぽの温みほどの恋」がなんとも可憐です。あるかないか。すぐに冷めてしまいそう。でも、ゆっくりと味わっていると、熱いホカホカのお腹のあんこからほわあんとした「温み」が伝わってきます。いまは「しっぽ」だけれど、これからいよいよ本丸のはらわたに攻め入るのかもしれません。そぞろにものを思わせる力のある、楽しく愛くるしい俳句です。 (選 ・鑑賞 恩田侑布子)

明けましておめでとうございます本年も「樸」の俳句と鑑賞をよろしくお願いいたします。初心の方も大歓迎募集中です。

以下、新年のお知らせを申し上げます。 ◎恩田侑布子の私淑する鶴さん讃歌「不良とボサツ ー 鶴見俊輔『思い出袋』」をお読み頂ければ倖いです。

岩波新書〈新赤版2000点突破記念この10冊〉(岩波『図書』2024年1月号) 1月19日より、岩波書店のWEBマガジン「たねをまく」にて「不良とボサツ ー 鶴見俊輔『思い出袋』」全文をご覧いただけます。

↑

クリックしてください

◎恩田侑布子新年詠十句と、林桂氏による「百字で鑑賞 ー 恩田侑布子新春詠「三千の竹」十句頌」をお楽しみください。(『現代俳句』2024年1月号)

2023 樸・珠玉作品集 (五十音順)

いつぽんの草木 俳句というゆたかな山に登ろうとするとき、一人では薮に突っ込んだり、ふもとの出湯に浸かりっぱなしになったりしがちです。私は、それぞれの脚力を信じて、「俳句山岳ガイド」をさせていただいております。

「樸」はしらき。山から伐り出した原木です。何にでもなれる可能性のかたまりです。樸の連衆は、生い育った環境、精一杯努めている仕事や家庭、愛好する書物や芸術、そうしたみずからの豊穣の根もとを踏まえて、たったいま出会う風光と火花を散らし、一句をひと茎の草花やいっぽんの木のように、大空の下に立たせようとします。

樸から生まれた俳句が、まだ見ぬやさしい人に迎えられ、ほのかなぬくもりでつながれますように。今年も胸ときめかせ、深い山に登ることができますように。恩田侑布子(2024年1月15日)

天野智美 花朧坂の上なる目の薬師 べつたりと妖怪背負ふ酷暑かな 秋の苔弱き光をこはさぬやう 《二年ぶりに樸に復帰して》

好きなことや逃げ場はたくさんあればあるほどいいというが、家族の問題に振り回され不安を感じない日がないこの一年、なんとかこちら側に踏みとどまっていられたのは、俳句が知らず知らずのうちに足首を掴んでいてくれたからかもしれない。樸に復帰しなかったら、ささやかでも心震わせてくれるものにこんなに目を向けられただろうか。綱を投げてくれた俳句と樸に感謝を。

猪狩みき しめ縄の低き鳥居に春の風 卯波立つ廃炉作業の発電所 楡新樹望みを抱くといふ勇気 《興味のありか》

植物や動物の兼題が出るたびに、自分が動植物にほとんど興味を持たずに生きてきたことをつくづく思い知らされる。海も山もごく近い田舎に育ったのに、なぜかそうなのだ。(例外は「木」。木の姿かたちと木の奏でる音が好きで興味あり。)俳句の楽しみを増やすためにも、動植物と、もっと親しくつきあえたらいい。と同時に、これまで自分が興味をもって向かい合ってきたもの、ことを俳句につなげられたら、とも思っている。

活洲みな子 父母は茅花流しの向かう岸 読み耽る昭和日本史虫の闇 枇杷の花いつか一人となる家族 《旅と私》

私はよく旅をする。所々に拠点を置いて、ゆったりと旅をするのが好きだ。俳句を学ぶようになり、旅の楽しみがさらに広がった。九州では祖母山の雄大さと神聖な雰囲気に息をのみ、東北では何もない淋代の浜に佇んで句に想いを馳せた。四国遍路の難所二十一番札所へ向かうロープウェイからは、修験の場である山々を眼下に見て、場所は違えどなぜか「葛城の山懐に寝釈迦かな(青畝)」の句が頭を離れなかった。

それでも私は、旅行中は句を作らない。目の前にある今を百パーセント楽しむのが私の遊びの流儀…なぁんて、まだまだ未熟者ということですが。

海野二美 在の春すする十割そば固め お薬師様見下ろす村に花吹雪 長旅の蝶の夢かや藤袴 《強さとは・・》

皆様にお見舞いいただきました類焼から4カ月。穏やかに元気に過ごしてまいりましたが、食欲も出て抜け毛も収まって来た3カ月過ぎた頃から、感情が元通りに癒えて来たせいなのか、悔しく悲しく、酷く落ち込んでおりました。しかし、くよくよしていても一日、明るくしていても一日と自分を励まし続け、何とか立ち直りました。まだまだ落ち着かない日々が続きますが、これからも自分の強さを信じ、前に進もうと思っています。隣りにはいつも俳句を携えながら・・。

金森三夢 鑑真の翳む眼や冬の海 枯れ尾花わたしのことといふ佳人 ヤングケアラー菜の花の土手見つめたる 《出戻り致します》

「出戻りは三文の価値なし」と言われます。愚生恥ずかしながら新年より句会に戻らせて戴きます。

八月の手術前から『永遠』の二文字が出来損ないの心と頭に浮遊しています。青空を見つめながら「この空をネアンデルタール人も眺めていたのか? 私の死後の未来人も・・・」。少しずつ肩慣らしするつもりです。ウォーミング・ダウンになりませぬよう、何卒宜しくお願い致します。

岸裕之 五月雨の垂直に落つ摩天楼 碌山の≪女≫漆黒新樹光 病葉の猩々みだれ舞ふ水面 《今思ふこと》

私の先祖は秀忠・家光の久能山東照宮、静岡浅間神社造営の際、全国から優秀な職人を集め、気候が良いので、住み着いた漆塗りの職人の末裔と伝わってます。私で八代目ですが、初代は町奴でもあり、眉間に傷があり、岸権次郎こと「向こう傷の権さん」といったそうな。この権さん、坊さんの女関係のトラブルを纏めて一人だけ戒名が良いと伝わっている。で、職人を継がなかった負い目があるので、せめて俳句は職人の美学である「粋」な俳句でも作ろうと今思いました次第です。

小松 浩 酢もづくの小鉢に海の遠さかな 銀漢や調律終へし小ホール 警笛に長き尾ひれや熊渡る 《大リーグボール養成ギブス》

入会して1年余、たくさん基本を教わった。「知識で作るな」「報告句や説明句はだめ」「季語の本意を大切に」「時間の経過ではなく一瞬を詠む」「気持ちをモノに託せ」云々、云々。いちいち照合しながら俳句を作ろうとすると、大リーグボール養成ギブス(ご存知ない方は「巨人の星」「星飛雄馬」で検索を)をはめたようで、頭はギクシャク、指先はがんじがらめになってしまう。かといってこれらを脇に置けば、やっぱり駄句しかできない。

心を自由に飛翔させ、それでいて基本のしっかり染み込んだ句。そういうものをいつか作れたらいいなあ。

坂井則之 家継げり障子洗ひも知らぬまま 二親の去りし我が家に帰省せり あし鍛ふいま一度富士登らんと 《初心者の苦弁》

2023年春から参加させていただきました。

その暫く前、恩田先生の一つ前の評論集(2022年刊)の校正をお手伝いさせて戴いてからのご縁でした。

(私は先生の高校の4年後輩に当たります)

今は年金給付を待つ隠退者ですが、現役時代の殆どは新聞社で編集部門、原稿内容や紙面を点検する校閲の現場にいました。経験がご著書のお役に立てたならとても光栄なことだと思ったことでした。

いま[樸]に入れて戴いた後、俳句とも言えないものしか書けていません。先生から「(お前は)頭が散文支配になっている。俳句にはそれと異なる韻文の感覚が要る」との叱責を、何度頂戴したか判りません。句会でも、先生からお点を戴けたものは幾つもありません。我が身を省み、先の厳しさ感が拭えないのが現状です。[自選]は、お点を辛うじて頂戴できたものから挙げさせて戴きました。(先生添削あり)

佐藤錦子 蜜月も悲嘆も誰も往く銀河 秋うらら桂花の菓子を頬張れば 疵あまた無骨な柚子よ宛名書く 《旅の途中》

歩く旅が好きだ。歩けば元気。そう信じ背中を突き飛ばし自分を外へと送り出す。パルシェの講座もばしんと背を叩き今春より受講のち樸の会員に加えて頂いた。出会いに恵まれ有難く思う。

句会では、分からない用語が行き交う。感覚をどう掴み自家薬籠中のものとするか。苦悶が始まったところだ。

歩く旅なら3日目あたり、足裏にまめの出来た頃。今しばらくはその痛い足で歩み続けようと思う。

樸の皆さまどうぞよろしくお願い致します。

島田 淳 花南天兄にないしょの素甘かな 引越の最後に包む布団かな 菜の花の果てを見つけて人心地 《鑑賞という名の対話》

恩田代表の鑑賞文を読むと、自分では思いもしなかった指摘にギクッとすることがある。

愚句に対しても、他の方の句に対しても、作者すら自覚出来ていなかった意味や思いを掬い取って、より明確な表現で提示してくれる。

それは、『渾沌の恋人(ラマン)』や『久保田万太郎俳句集』でも見られたものであり、句だけでなく社会的背景や境遇にまで気を配った鑑賞である。

最初の句では、慎ましく地味な南天の花と庶民的な菓子である素甘、それをこっそり食べる小さな背徳が響き合う様を鑑賞文の中で描き出していただいた。

「お兄さんばっかりずるい!」という被害感情を常に秘めている末っ子の気分を、句の中から見事に掬い取ってくださった。

二番目の句は、愚句「転居の日蒲団最後に包みけり」を恩田代表が直してくださった。布団を包むという動作ではなく、梱包された布団そのものにフォーカスを当てることで、引越準備が完了したことをより明らかに示している。「うむ、準備完了」と言う自分の感慨が甦るようである。

最後の句は、愚句をそのまま掲句とした。恩田代表には、添削例として「菜の花の果てに来りぬ人心地」と直していただいた。

これは、俳句の問題ではなく人生観の問題なのだろう。延々と続く菜の花畑の果てらしきものが見えたくらいで気を抜いてはいけないという戒めなのかと受け止めた。果てまで辿り着いて初めて、ある意味病的なモノトーンの世界から人間らしい生の実感を取り戻せるのかも知れない。

私が定年を迎えるのは、来年の夏である。

芹沢雄太郎 春の鳥五体投地の背に肩に 磔の案山子の頭ココナッツ 道迷ふたびあらはるるうさぎかな 《インドのひかり/日本のひかり》

インドで暮らし始めてもう少しで2年になります。季節を二回廻ったことで、だんだんとインドの微妙なひかりの移ろいと、日本のひかりとの違いを感じるようになってきました。今年はそのひかりをこの手で掬い取り、句という形にとどめてみたいです。

田中泥炭 人類に忘却の銅羅水海月 耳鳴のいつでも聴けて稲の花 隠沼にあすを誘ふ栗の花 《実戦の年に》

普段色々な事を考えているはずだが、いざ書くとなると全く思いつかない。そこで昨年は何を…と覗いてみると「書く前に措定される意味や内容を捨てず如何にそこから自由な空白地帯を精神的に持てるかが勝負だ」と書いていた。なんと肩に力の入った内容だと我ながら思うが、この内容を今でも信頼できるのは良い事だろう。来年は実践の年にしたい

都築しづ子 切り貼りは手鞠のかたち障子貼る 初夏やタンクトップにビーズ植う 牡蠣フライ妻と一男一女居て

《師の事 樸句会の事》

いつも思う事だが 師の選評により句に新しい世界が生まれる。平凡な句に詩が生まれる。こんな師にめぐり会えた幸運に感謝、感謝である。

そして、樸の会員の皆様の感性溢れる句に老体は打ちのめされる。しかし、しかし、私はまだ俳句をあきらめられ無い。病と折り合いをつけながら 此れからも作句を続けたい・・・。

この文を記しているうちになんだか元気になってきた!

中山湖望子 鴨鍋や湖北の風が鼻を刺す 夏の月うさぎも湖上走りけり 仏壇に手合わす子らや柏餅 《俳句〜日本という方法の神髄》

俳句は手ごわい。ゴーリ合理で進めてきた私はグローバル資本主義とコンプライアンスに絡まった社会にどう考えても行き詰まってしまい、辿り着いた一つが俳句だ。

観察、見立て、連想や影向などを駆使しようとするのだがまったく心が固まってしまってイメージが動かない。散文になったりくっつきすぎたり、ぽちょんすら一つも付かない句会のなんと多いことか。そのたび感性の無さに、言語表現の貧相さに呆れてしまうのだが、石の上にも3年。五感で取り込んだ電気信号が通う脳内ニューロンの新たな回路ができるまでは粘り続ける覚悟です。

成松聡美 柚子青し手帳今日より新しく きれぎれに防災無線山眠る 鍋焼吹く映画の話そつちのけ

《初心者を楽しむ》

句集などめくったことすらなかった私が、ふと思い立って俳句を学び始めて九か月。樸に入会して三か月。現在、自分がどちらを向いているかも不確かな迷路にいる。何事にも始まりと終わりがあり、この頼りなさもいずれ消えてしまうのだとすれば、今は『初めて』を存分に満喫したい。初学者ゆえに許される無知や無作法をくぐり抜けた先に何が待っているのかは知らない。ただ、少しずつ増えていく本棚の句集や月二回の句会が生活の句読点になりつつあるのは確かだ。初心者である自分を面白がりながら、行けるところまでのろのろ走ろう。そう決めている。

林彰 最高裁「諫早湾開門せず」

海苔炙る有明海を解き放て 沢登り桃源郷あり幣辛夷 深く吸ひゆっくりと吐く去年今年

古田秀 シャンデリア真下の席の余寒かな うぐひすや渦を幾重に木魚の目 テレビとは嵌め殺し窓ガザの冬 《融》

冬の初めに金沢へ旅行に行った。輪島漆芸美術館で出会った鵜飼康平さんの『融』に目を奪われた。真柏の湾曲した枝に朱の髹漆を施し、異なる質感が融けあいながらも互いに存在を強めている。俳句は徹頭徹尾言葉しかないから、どんなモノでも提示して操作可能だ。その一方でモノを強く存在せしめている俳句がどれほどあるだろう。来年もそんな俳句を希求したい。

前島裕子 菜の花や家々ささふ野面積 スマホすべる付爪のゆび薄暑光

岡部町、大龍勢

先駆けの子らの口上天高し 《外にとびだそう》

私の干支、卯年も残すところわずか。

少しはとびはねようとしたのですが、思うようにはいかないものです。

Zoom中心の句会でしたが、吟行会が春と秋二回行なわれた。大空の下、ゆったりとよく観、想像をふくらませて、作句。句会でしか会ったことのない仲間と、自然のなかでの交流。いい時間を過ごすことができました。

コロナも一段落した様子、家にこもっていないで、外にとびだし新しい発見をしよう。

益田隆久 露の玉点字の句碑に目をとづる 空蝉はゆびきり拳万の記憶 冬ごもり硯にとかす鐘のおと 《村越化石さんの原稿用紙》

藤枝市蓮華寺池公園の文学館に、村越化石さんの手書きの原稿が展示されている。

既に両目共失明していた。原稿用紙の升目を決してはみ出さない。一文字ごとに正確に丁寧に書かれている。見ていて泣きたい気持ちになる。一つ一つの文字に命が宿っている。俳人とは文字を大切にする人ではないか。永田耕衣さんは、労災事故で右手を損傷し左手で書いていた。棟方志功画伯は絵に入れる文字は永田耕衣さんに頼んだ。上手い下手を超越した何かを感じたのだろうか。村越化石さんの手書きの原稿を見てそのことを思い出した。

見原万智子 フライパン買はむ極暑の誕生日 形見分くすつからかんの菊日和 星なき夜熊よりも身を寄せ合はす 《穴があったら入りたい》

涙が出るほど心が動いた誰かとの会話を俳句にしたとする。しばらくして季語が動くと気づく。だが、会話した季節の季語なので大切にしたい。

しばらくしてまた気づく。相手は話を切り出すまで何ヶ月も前、別の季節の頃から逡巡していたかもしれない。長い間、季節があってないような気持ちだったかもしれないではないか。最初の涙は心が動いたことへの自己陶酔?

穴があったら入りたいが、俳句に出会わなかったら、自分は恥ずかしい奴だと気づきもしなかった。

上村正明 もづく酢や昭和を生きて老い未だ 紙兜脱ぎて休戦柏餅 手術宣告

長々と俎上にのせん生身魂

上村正明さんは二〇二三年角川「俳句」三月号の恩田作品に共感され、「少しでも高みを目指したい、少しでも「俳句の三福」を味わってみたい」と、同月十九日入会。八月二〇日までめきめき腕を上げられ、闊達な座談でも周囲を魅了しました。腹部大動脈瘤の手術から回復されることなく、最後の句会から旬日にして他界されたとは言葉を失います。

これから菖蒲の節句が来るたび、仲良し兄弟が紙兜と紙太刀を放って「柏餅」の葉を剥がす勢いを想像し、思わず微笑むことでしょう。墨痕あざやかに八十六年を生き切られた最晩年の俳縁に感謝し、深悼を捧げます。 (樸代表 恩田侑布子)

後記

樸会員による2023年の自選3句集をお届けします。1年間、恩田代表の厳しくも愛情あふれる指導を受け、それぞれの感性や人生観などを踏まえた、俳句に対する向き合い方のうかがえる作品集になりました。(自選3句の後のエッセーは昨年末時点で書かれたものです)。

俳句は世界一短い詩と言われます。この十七音に想いを込めようと四苦八苦していると、ふと、短歌の三十一文字がなんと長いことか、と驚く自分がいます。もちろん短歌も十分に短いのですが、言葉を極限まで削る俳句が、そんな不思議な感覚をもたらすのでしょう。饒舌で大袈裟で無意味な言葉が大手を振って歩いている喧騒の時代に、最小限の言葉で最大限の世界を生み出す俳句の素晴らしさを、今年も樸俳句会で体験していきたいものです。

(小松)

代表・恩田侑布子。ZOOM会議にて原則第1・第3日曜の13:30-16:30に開催。