2023年9月10日 樸句会特選句

読み耽る昭和日本史虫の闇 活洲みな子 半藤一利の『昭和史』の戦前・戦後編二冊本だろうか。 加藤陽子の『さかのぼり日本史(2)昭和 とめられなかった戦争』だろうか。いやいや水木しげるの『昭和史』全八冊もある。そこには小中高の学校では教わらなかった日本の加害者としての謀略や狂気の実態が書かれている。「読み耽る」の措辞に、次々信じがたい歴史の展開に息を呑む実感がこもる。夜は更けても中断できない。ここに書かれていることも著者の一つの解釈であり、真相は一匹一匹の虫が抱く深い闇の中だ。しかも未だに解決されず、衰退する日本の今につながる問題も多い。虫の音はいよいよ澄みわたり、名もなく戦禍に斃れていった兵卒の声のよう。

(選 ・鑑賞 恩田侑布子)

2023年8月6日 樸句会報 【第131号】 口をついて出てくる言葉は、「暑い、暑い」。先回のリアル句会、日傘に帽子、アームカバーといういでたちで出かけた。久々にみなさんに会えたのは嬉しかったのですが、熱中症警戒アラートが出されているこの時期、クーラーの効いた部屋でのZoom 句会はありがたい。今回も高成績。 ◎2句 ○3句 △3句 ✓14句 •8句でした。

兼題は「極暑」「帰省」「病葉」です。

◎ 特選

病葉の猩々みだれ舞ふ水面

岸裕之 特選句の恩田鑑賞はあらき歳時記「病葉」をご覧ください。

↑

クリックしてください

◎ 特選

竹生島

夏の月うさぎも湖上走りけり

中山湖望子 特選句の恩田鑑賞はあらき歳時記「夏の月」をご覧ください。

↑

クリックしてください

○入選

べつたりと妖怪背負ふ酷暑かな

天野智美 【恩田侑布子評】 江戸時代は怪談や「百物語」が流行り、そうした浮世絵の名作も生まれた。この句はお化け屋敷のお化けのみならず現代の「妖怪」を背負っている。そこに新しみがある。二十一世紀の妖怪は、侵略戦争、核兵器、地球温暖化、AIシンギュラリティ、格差分断社会、特に日本の少子社会と男女不平等。それらの袋小路めいた重圧が「べつたりと」背中に張り付き「酷暑」を益々息苦しくしている。批評精神が詩と結婚した俳句である。

○入選

フライパン買はむ極暑の誕生日

見原万智子 【恩田侑布子評】 おかしい、思わず笑ってほっこりしてしまう。作者は極暑の日に生まれた。毎年誕生日が来るたび、それを痛感する。昔は、なぜ気持ちの良い春や秋じゃなかったんだろうと思ったこともあった。が、今は違う。私は「極暑」の人間なのだ。そうだ、いっそ、新しいフライパンを自分のために奮発しちゃおう。そしてこの気狂いじみた暑さも汗も、何もかも豪快に炒めまくってやれ。

○入選

地球ごと水に浸けたき極暑かな

小松浩 【恩田侑布子評】 地球に網をかけ、西瓜のように捕縛して冷水にざぶんと漬けてやりたい。「地球ごと」が愉快で大胆な発想。異常気象の常態化は、局地的なゲリラ豪雨をもたらしても、一般に潤う雨は少なく、今夏は静岡も旱川が多い。ただならぬ連日の暑熱に命の危機を感じ、南欧では山火事が頻発している。極暑の「極」に実感がある。

【後記】

私はタブレットでZoom句会に参加しています。お話されている方一人一人が画面いっぱい大写しされ、目を見てお話を聞いているようでリアルです。

今回もいい句がたくさん。特に新入生の方々の目ざましい進歩に圧倒され身の引き締まる思いでしたし、先生の特選句の講評を聞いていて、読み手によっていい句がますますよくなるということを、つくづく感じました。又、中村草田男についての話もあり、聞いているうちに草田男の句を読んでみたくなり、スルーしていた「俳句」八月号の特集を読んでみました。

そして再度肝に銘じたことがあります。忌日の句を作るにあたり、先生のことばをお借りしますが「故人への敬虔な気持ちと深い理解(学び)」の大切さ。私も心している、「継続は力なり」の大切さです。

今回はいつも以上に熱の入った、充実した句会でした。

(前島裕子) (句会での評価はきめこまやかな6段階 ◎ ◯ 原石 △ ゝ ・ です) ==================== 8月20日 樸俳句会

兼題は「終戦記念日」「盂蘭盆」「西瓜」です。

原石賞3句を紹介します。

【原石賞】俎板に身を長々と生身魂

上村正明 【恩田侑布子評・添削】 なんとなく手術のことかとは思いますが、原句のままでは今ひとつスッキリしません。原因は「俎板」という措辞にあります。「俎の上の鯉」という慣用句を思い出させ、手術台の上で運命は医者任せ、という受動的な意味あいになってしまいます。こういう時こそ、俳諧精神の振るいどころ。この句の良さは自分自身を「生身魂」といったことにあるので、あくまで思い切り良く手術台に上る方が、一句の背筋が通りましょう。同じ慣用句でも、「俎の上の鯉」より理知的に乾いた「俎上に載せる」を選ぶべきです。長身を手術台に横たえる即物描写がそのまま、一身にさまざまの体験をたたみ込んだ星霜のダブルミーニングと化し、より奥行きの深い俳味をかもします。一生にそうそうあることではないので、簡潔な前書きがあればさらに堂々とした俳句になります。

【添削例】

手術宣告

長々と俎上に載せん生身霊

【原石賞】

類焼により自宅全焼に二句

焼け出され眠れぬ油汗の首

海野二美

【恩田侑布子評・添削】

家族に何の落ち度もなく、一方的に隣家からの火で丸焼けになって焼け出されてしまいました。人生でこれほど理不尽極まることはありません。「焼け出され」た直後からの過酷な肉体的過労の上に、これからのことを思って「眠れない」夜が続きます。精神的疲労は募るばかり。中七を「眠れぬ油汗」と一塊にしないで、切れを作ると、句跨りの「油汗の首」が凄まじいほど引き立ちます。 【添削例】焼け出され眠れず油汗の首

【原石賞】水茎のそのれんめんや水馬

益田隆久

【恩田侑布子評・添削】 発想が非常に面白いぶん、表現が未だしです。まず、中七の「その」は余分です。さらに「れんめん」だけでは物事が長く絶え間なく続いている様子にとどまります。あめんぼうの水上の動きを、ひらがなの連綿体とはっきりと言い切ることで、能筆によってしたためられた古歌や、歌切れまでもが水面に彷彿と浮かび上がります。 【添削例】水茎のれんめん体を水馬

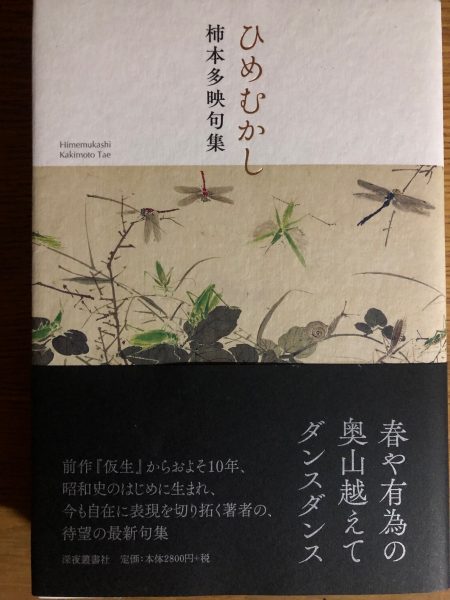

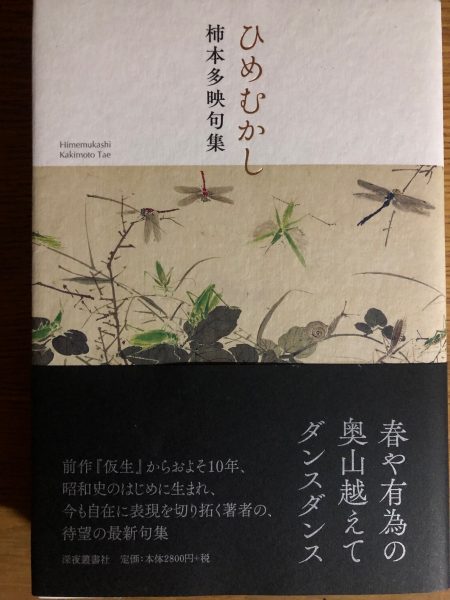

悠々たる自在境。発想がこの世を三尺離れている。イマジネーションの飛躍は柔らかみと鋭さを併せ持ち、独特の娑婆っ気がスパイスを添える。蛇笏賞受賞から三年後の、おん年九十二歳。幻視者としての俳人・柿本多映が屹立する句集である。

(恩田侑布子・謹選評) ↑ クリックすると拡大します

恩田侑布子の「竹百畳」を読んで

角川『俳句』2023年9月号特別作品21句

上村正明 恩田侑布子の俳句は、難しい言葉が少なく、リズミカルなので読みやすい。駆け出しの私にも「優しい」句が多い。それに引き換え、俳句誌の巻頭部を飾る、多分高名な諸先生の俳句は「字余り」や「字足らず」、難しい言葉が多用されていて、極めて読みづらい。こういう句を見ていると、盆栽展に並んでいる、やたらと曲がりくねる古色蒼然とした盆栽を思い出してしまう。

たまたま購入した、角川俳句・2023年3月号に掲載されていた先生の「はだかむし 自選20句抄」に遭遇し、これらの句が比較的容易に理解できたことが、樸俳句会の門をたたくきっかけとなった。 結ひあぐる黒髪真夜の瀑となれ 普段、女は、男の前では、受動的スタイルを崩さない。男はそれを見て、女をそう理解しがちである。このような男の一人である私は、この句を読んで、女もやはりそうなのかと安心した。

男、女といっても、性さがには強弱があり、異質のものまである。この句に詠まれている男、女の性さがはきっと強いに違いない。 走つても/\土手ちゝろ蟲 この句を見れば、駆け出しの私だって、山頭火の代表作を思い浮かべ、それと比較したい誘惑にかられる。先生の意図されているところであろう。「走っても」が「分け入っても」に、「ちゝろ蟲」が「青い山」に対応している。「土手」を省略すれば、字足らずの句ともいえるが、立派な自由律句だ。

山頭火の句と並置しても、二つは、存在感を持って並び立っている。いや、むしろ、先生の句の「土手」が余分のようにさえみえる。 燻りし男を連れて大花火 女が男を想っている気持ちは痛いほどわかる句だ。このような女が身近にいることは男にとってありがたいことだ。しかし、男が日々格闘している世の中は、女が思うほど甘くはない。大花火くらいで癒されることはないかもしれない。しかし、そんな時でも、女には、男を立ち直らせるだけの力があることを知っておいてほしい。 ゴーヤすゞなり苦き一生こそ旨き 755になっても、リズミカルなのが、恩田侑布子の句の特徴であろう。しかし、「苦い一生こそが旨さ」という言葉に軽さを感じてしまうのはなぜだろう。恩田侑布子が一生を語られるには、まだ年季が足りていないからなのかな。 百畳の竹林ぬけし良夜かな この「特別作品21句」の題が「竹百畳」なので、この句が掲載21句を代表する句なのであろう。

百畳ほど広い竹林は現存するであろうが、ここでは比喩として拝見したい。とすれば、先生は、抜けるのが容易ではない苦難の道を歩み続けてこられた結果、新境地に達せられたと自覚されたのであろう。さすれば、まさに、誠に良き夜である。新境地に達せられた後も、恩田侑布子は、コオロギの鳴く長い土手の道を走り続けられることであろう。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

樸に、最高齢の八十五歳で半年前に入会された上村正明さまは、メキメキ腕を上げられ、拙句に対しても忌憚なく伸びやかな鑑賞文を書いてくださいました。「まだ年季が足りていない」とふつう言われたらギャフンですが、上村さんなら、小さい頃から欲しかった「兄貴」から言われたような気がします。上村さんに感謝し、ご一緒に末長く俳句を楽しめますことと、益々の俳句の豊作をお祈りいたします。

(恩田侑布子)

好きこそものの、、、

小松浩

ときおり、いや、かなりしばしば、句会の直前になっても句が全く作れなくて、投げだしたくなることがある(これぞ「投句」?)。そんなさなか、8月初めの句会で恩田代表から、こちらの胸の内を見透かされるような一言があった。「投句は休みグセをつけたらダメですよ、皆さん。1回休んだらずーっと下に落ちますからね」。 確かに、継続こそが力だ。引き合いに出すのは気が引けるが、王、長島からイチロー、松井ら超一流のプロ野球選手は、他の誰より練習のルーティンを大事にし、人一倍の努力を続けたからこそ、あれだけの実績を残したと言われている。かの大谷選手などは、試合以外の時間を、ほとんどトレーニングと食事・睡眠にあてているのだとか。才能とは天賦のものではない。努力を継続できる、強い意思のことなのだ。 ずいぶん前の話になるが、ある有名な書家に展示会でお会いした際、すごいですね、自分は書の才能がないものですから、と、何気なく口にしたことがある。そのとき、その書家の方がニコニコ顔で話された言葉が、今でも忘れられない。「書はどれぐらいやりましたか? 自分に何かの才能があるとかないとかは、何十年かやってみて初めてわかるものですよ」。己の軽々しさに、私の顔からは火が出ていたかもしれない。 一つのことを継続できる意思の根っこには、いったい何があるのか。 芸術でもスポーツでも、成功者はよく、「辞めたいと何度も思ったけど、続けてきてよかったです」と言う。一家を成した音楽家が、小さな子どもの頃、怒鳴られて泣きながらバイオリンを何時間も練習させられていた映像などを見るが、たとえ理不尽な下積み時代であっても、その人は、成功の代償として受け入れているのだろう。 私を含め、会社員としての仕事を平凡に続けてきた普通の人間にも、最後までやり遂げたという達成感の裏には、辞めたくても辞められなかった家庭の事情とか、辞める決断ができなかった優柔不断への悔いが、あるのかもしれない。辛かったけど続けてよかった、と思えるのは、ようやくゴールに立って後ろを振り返った時だけだ。 いや、本題は俳句のことである。なぜ俳句を勉強し、俳句を作るのか、と聞かれたら、今の自分には、それが好きだから、としか言えない。継続の源泉は「好きだから」。裏返せば、好きでなくなったら辞めればいい、という気楽さもある。リタイア後の趣味の良さは、苦節何年、艱難汝を玉にす、と気張らなくてもいいことだ。古今の名句を知り、句会仲間の良き作品を味わい、「ああ、いいなあ」と無条件に思える心。これを持っているから、恩田代表の愛の鞭も、パワハラではなく甘い喜びになるのである。 好きなものに理屈はいらない、という点では、文学は音楽に似ている。モーツァルトとビートルズのどっちが素晴らしいかを論じたり、演歌好きの人に、なぜサザンやユーミンを聴かないのかと難癖をつけるのは、野暮というより無意味なことだ(自分は藤圭子も好きです)。音楽の好みが完全に個人的な領域のものであるのと同様に、文学の好みも、理屈ではなく、個人的な感受性の領域に属するものであると思う。 問題は、この先、好きこそものの上手なれ、の道を進むことができるのか、それとも、下手の横好きで終わるのか。「休んだらずーっと下に落ちますよ」と脅されても、そもそもまだ底辺で足掻いている自分には、どうせこれ以上は落ちようがないしなあ、と半分開き直る気持ちもなくはない。ただし、昨年9月の樸入会から1年、毎月6句の投句は欠かしたことはないし、これからもきっと欠かさないだろう。なぜなら、「ああ、いいなあ」とため息をつきたくなる素晴らしい句が、たくさんあるから。自分もいつかいい句を作りたい、という気持ちだけは、持ち続けていたい。かの漱石先生も、『こころ』の中で、「精神的に向上心がないものは馬鹿だ」とおっしゃっておられるし。

(2023年8月21日)

本書を読み終えたあなたは言うだろう。「評論とはこんなにも胸が高鳴るものだったのか」と。

生と死さえも分断されたかに見える現代社会に向けて放たれた、静謐なる反乱の書。

石牟礼道子、荒川洋治、飯田蛇笏、久保田万太郎、黒田杏子、大牧広、井筒俊彦、芭蕉…「興の詩人」たちの作品を読み解きながら、詩とは何か、生身の人間にしか到達できない詩の淵源はどこにあるのかという二つの命題に、恩田侑布子が「全体重をかけて」挑む。

※ ご予約・ご購入はこちらからどうぞ

2023年8月6日 樸句会特選句

竹生島

夏の月うさぎも湖上走りけり 中山湖望子 夏の満月から白い兎が飛び出す。青銀に静まる淡海のうみを、竹生島に向かってひた走る一匹の兎。「うさぎも」であるのがにくい。涼しい満月も風も、玉兎を追いかけ、湖水の上を滑りゆく。作者のこころもまた、神の島へ飛翔する。銀盤から生まれたうさぎのよろこびは、前書「竹生島」と相俟って、夏の夜のしじら波に神仙の気配をただよわせる。

(選 ・鑑賞 恩田侑布子)

2023年8月6日 樸句会特選句

病葉の猩々みだれ舞ふ水面 岸裕之 病葉を、中国の想像上の霊獣猩々に見立てた面白さ。能や歌舞伎にもなっている「猩々」は人語を解す人面の大酒家。朱紅の長い体毛から猩猩緋という色名もうまれた。たしかに深緑の中の病葉の赤は、ひときわ目をひき、どこか異形の感がする。異類が乱れ舞う水面は山奥の湖であろうか。一挙に鮮やかな映像を立ち上げる力がある。M行四音の調べも、絢爛と妖しい夏の深さをかもし出して効果的。

(選 ・鑑賞 恩田侑布子)

代表・恩田侑布子。ZOOM会議にて原則第1・第3日曜の13:30-16:30に開催。