2023年7月16日 樸句会報 【第130号】 連日のように熱中症警戒アラートが発表され、以前の7月の風景を忘れそうな日々が続いています。季語は、季節の変化を繊細に捉えて長い期間をかけて生み出されてきたのだと聞きますが、最近の気候変動によって今後も変化していくのでしょうか。そんな目で俳人の句を鑑賞するのも面白そうです。

今回の兼題は「涼し」「日傘」「ビール」、入選2句、原石賞2句を紹介します。

○入選

指ながき男の選ぶ日傘かな

小松浩 【恩田侑布子評】 先頃まで日傘は女性のものだった。紫外線の害がいわれ、猛暑日が増えた現在では、若い層を中心に男性でも日傘を差して歩く人が珍しくない。作者はまだ、やや抵抗のある世代らしい。店頭のメンズ日傘のコーナーにさっきから男性がいる。見るともなく見ていると、ほっそりと長い指が選びあぐねている。力仕事や農作業などとは、一度たりとも縁がなさそう。選んだ日傘もユニセックスの軽さ。現代の都会生活の一コマをさらりと描いて涼味がある。

○入選

父母の馴れ初め聞きし缶ビール

活洲みな子 【恩田侑布子評】 「父母の馴れ初め」に「缶ビール」が効いている。お見合いなどのかしこまった席ではなく、日常の場でひょんなことから出会ったという縁の不思議さ。プルトップ缶を両親と自分の三人で次々開ける軽快な響きと泡のさざめきは、仲の良い両親から生まれ育った満足感を存分に伝える。父と母の若かりし日へ楽しい想像が広がる句。

【原石賞】蝙蝠にベクトルの始点は何処?

益田隆久 【恩田侑布子評・添削】 「ベクトルの始点は何処」が出色。確かに蝙蝠はどこから来たのか、そして、どこへ向かうのか、永遠の謎のよう。ただし、原句の「?」は、読み下した時のリズムの悪さを補うためのものに思える。調べの不安定さを解消するには、順序をひっくり返し、下五に五音の季語を据えるとよい。

【添削例】ベクトルの始点はいづこ蚊食鳥

【原石賞】日傘して区割の墓苑の果てもなし

天野智美 【恩田侑布子評・添削】 大都会の郊外に広がる広大な霊園だろう。住宅の何丁目何番地ではないが、墓地の住所もブロック割りされ、さらに縦横に伸びる通路には符牒が振ってある。のっぺりとした平面に茫漠と広がる墓石の群が見えてくる。まず、中七の字余りを解消し、次に、炎天を墓参に訪れて途方に暮れる思いと、うろうろと墓苑をさまよう姿の小ささを座五の「白日傘」に象徴させたい。

【添削例】果てもなき区割の墓苑白日傘

【後記】

今回は、樸俳句会にとって3ヶ月に一度の対面の句会でした。前後左右から声が飛び交い、心なしか会話も弾み、以前に行われていた対面句会の楽しさが蘇ってきました。

一方で、樸のZoom句会は10ヶ月目に入りました。静岡県外や海外に居る仲間が増え、これまで以上に多様な句に触れる楽しさを感じています。同じ兼題からこんなに自由な発想ができるのかと驚いたり、知らない言葉を目にして日本語の豊かさに触れたり…。まだまだ自分の感じている世界は小さいなぁと、反省することしきりです。

これからも多くの方に御参加いただき、樸俳句会の裾野を広くして豊かな句の世界に触れていくことと、たまにリアルにお会いして親交を深めていけることを楽しみにしています。

(活洲みな子) (句会での評価はきめこまやかな6段階 ◎ ◯ 原石 △ ゝ ・ です) ==================== 7月2日 樸俳句会

兼題は「夏至」「登山」「凌霄の花」です。

入選3句、原石賞1句を紹介します。

○入選

門柱と凌霄残る駐車場

天野智美 【恩田侑布子評】 「門柱と凌霄」だけが「残る駐車場」で、「だけが」が省かれている。すでに既存の家屋は解体され、更地になって駐車場として利用されている。しかし、まだ門柱だけは残り、凌霄花が取りついている。家族が住んでいたのか、旅館もしくは店があったのか、往時の夏と同じように咲き誇っているのである。真夏の凄まじさが感じられる。

○入選

緑蔭にボタンダウンは小紋柄

益田隆久 【恩田侑布子評】 おしゃれな作者は他人の服装にも敏感。江戸小紋のような和風の繊細な木綿柄を、アイビールックのボタンダウンに仕立てた気の利いた和洋折衷の夏シャツで、緑陰におやっと目を止める涼しさ。軽快な小品である。

○入選

禊祭

夏至の朝綱ゆったりと夫婦岩

上村正明 【恩田侑布子評】 伊勢の二見浦まで出かけて、暁闇から禊祭を修された作者。実地の海風に身をまかせたがゆえに「綱ゆったりと」の措辞が自然に口をついて出た。男岩と女岩は、猿田彦大神を祀る興玉大神おきたまのおおかみを拝する鳥居でもあり、日の出の遥拝所でもある。綱が海面上に弧を描いて、その果てから夏の朝日が登ってくる。太陽を崇拝し、根の国に憧れた古代人と、時を超えて一体化した夏至の朝ならではの満足感。品格ある吟行句。

【原石賞】浜通り蜥蜴の色に時止まり

益田隆久 【恩田侑布子評・添削】 前書きがないと、福島県の海岸地域である「浜通り」を連想する。作者は、小泉八雲が避暑地とした焼津の浜通りが「蜥蜴の色」という。ならば、全国の読者に誤解を与えないために「焼津」の前書きが必要になる。さらに地元の人が、毎年滞在してくれた八雲を偲んで「八雲通り」とも呼んでいるなら、その別称の方がより陰影があって面白い。句末は連用形で流してはもったいない。碧い時を止めよう。

【添削例】

焼津

八雲通り蜥蜴の色に時止まる

小田島渚さんは2022年に第39回兜太現代俳句新人賞を受賞され、第一句集『羽化の街』を出版されました。恩田侑布子による『羽化の街』句集評を『小熊座』2023年7月号より転載いたします。 小田島渚句集『羽化の街』(現代俳句協会2022年10月刊)

再生の森

恩田 侑布子

(「樸」あらき代表) 視点の意外性 ユニークな大型新人の登場である。小田島渚の処女句集『羽化の街』は未知の白南風を孕んでいる。

何といっても切り口の意外性が出色。

芋虫に咆哮といふ姿あり

毛も棘もない青虫は、いたっておとなしい生き物だ。その地味ないのちが「咆哮」とは。しかし、これは虚仮おどしではない。葉の上や、転がり落ちた土の上を進む姿をよくみてみよう。尺取虫のように体を縮めてオメガの記号さながら背中を精一杯高めたかと思うや、今度は、前途に向かって筒状の胴を思い切り伸ばす。その瞬間、頭の先が空を向く。泳ぐのである。作者は刹那、無音の「咆哮」を聞いた。オメガはギリシャ語アルファベットの最後の文字だ。最終にして究極の存在から、たったいま咆哮が放たれたのである。

潰されし卵はあまた雲の峰

「雲の峰」と潰された多くの「卵」との取り合わせは、ありそうで無かった。荷台から大箱ごと滑り落として道にぐちゃぐちゃになった黄と白の氾濫を実際にわたしは見たことがある。なまなましさは禍々しさだった。ダブルイメージとして、裏に静かな日常がほの暗く張りつく。毎朝、殻を割って溶き潰す卵焼きの甘さはたまらない。日常の幸せは日の目も見ず蹂躙される無数のいのちによって成り立つ。地平線には琺瑯質の峯雲がかがやきわたって。

震へたる署名の文字や葡萄枯る

渚は憧れの作家のサイン会につながった。自分の番が来た。栄光の名前がいま、わがものとなった本の扉に書かれる…はずが、震顫する手、よろめく字。黒々とたわわな房をつけていた葡萄の木には、もはや水気がない。権威となった人の無残な芸術の死。辛辣な批評精神が異彩を放つ。 感受のダイナミズム こうした斬新な視点はすぐれた感性からもたらされる。感覚のよろしさは次の句群からも明らかである。

紫陽花の冷たさに触れ巡り逢ふ

萼片の密集する紫陽花の団々とした姿に「冷たさ」を感受する意外性。ちりばめられたアイウエオ五母音の配置が七変化さながらに美しい。「逢ふ」人と、梅雨冷えのある日、別れるであろう余韻が水脈のように尾を引く。

緑蔭やどの唇も開かれず

〈緑陰に三人の老婆わらへりき〉を思う。しかし、三鬼ほど悪魔的ではない。共通するのは「緑蔭」特有の明暗の夢魔感である。わらう老婆の皺に対して、こちらは「どの唇」もぽってりと肉感的だ。口から始まる深い管は一本ずつ内側へ閉じている。唇と管は樹幹の相似形となって静まり返る。虚と実の混淆が若々しい。

白南風や軋む音して羽化の街

白南風が吹いて街が羽化するだけならイメージで終わった。「軋む音して」がリアル。三・一一から復興し、変貌する未来都市は、そこで暮らした人々の思いを過去へ置き去る。言葉を奪われたものたちの哀しみに街は「軋む」。

こうした水準の俳句が全編に揃えば間違いなく圧巻の句集であった。が、まだ「俳句を独学ではじめた二〇〇九年」からわずか十三年である。溢れる才能が暴走した〈鵙の贄増え夕空の渦巻きぬ〉、幻視に至らず自壊した〈白鳥は悲恋を咽に詰まらせて〉、散文叙述体の〈蜂蜜に溺るる心地春の夢〉など未消化な句もある。小田島渚には胆力という美質がある。悠々と課題を乗り越え、大成してほしい。 大柄な句群 俳人の力量は瑕きずのない句を揃えることではない。人を感動させる大柄な俳句をつくれるかどうかだ。最終章「流星のたてがみ」は、小田島渚の作家魂が最も躍動している。

泥沸騰冬満月をあまた産む

異界の光景といえよう。ひとけのない沼沢地の泥が沸騰し、「冬満月をあまた産」んでいる。中国の古代神話に十の太陽がある。一本の木のてっぺんと脇に黄金の日が実る彫刻を見たことがある。が、月は知らない。三橋鷹女の遺作〈寒満月こぶしをひらく赤ん坊〉は浄らかなみどりごの掌から寒月が一つ生まれる。小田島渚の煮え激つ泥沼からはあまたの冬の月が出現する。先の〈震へたる署名の文字や葡萄枯る〉の玉座に座る老大家への幻滅は、ここに来て、沸騰してやまない作者自身の創作意欲に、しかと着地してみせるのである。

喪ひし舌を探しに寒林へ

寒々しい裸木の森へ、作者は何を探しに行くというのか。「喪ひし舌」だという。今朝もいつも通り、遺伝子組換の輸入納豆を食べた。化学調味料のタレに不満はなく、AIの管理下で悪無限のように産まれる卵はキレイだ。空気を読んで大人になり、フェイクニュースと「いいね」に、ペラペラに痩せこけた舌よ。二枚舌よ。そのむかし、ふっくらと大地から生えていた厚い一枚の舌は、何処いずこ。

寒林の奥に遠近法の消失点はない。ピカソのキュビスムの絵のように、この寒林は崩壊と組成が同時進行の迷宮をなす。渚は真実のぶ厚い舌を求め、寒木の影の網目をさまよう。江戸中期のロマネスクの詩人蕪村は〈桃源の路地の細さよ冬ごもり〉と詠った。現代人の原郷はもはや桃の花咲く洞窟の奥には無い。作者の回帰願望もデラシネの追懐ではない。寒林への遡行は切実な再生への祈りである。

鷹に掴まれ淵源の森見たり

「鷹に掴まれ」て小人になったかと思いきや、赤子に、いや胎児に、いや未生以前のいのちになって、渚は遡源する。その森のなんというゆたかさ。眼力の勁さ。 エピローグ 背中にも目のある巨人青嵐

後頭部でもお尻でもなく、背中に「目のある」巨人とは誰か。彼は全てを背負ってきたのに、いまはもうデイパックすら背負わない。無防備な背中が剥き出しである。後ろの生き物へやさしい眼差しをそそぐ巨人は、童話と哲学の結婚から生まれた。〈青空の一閃となり飛び込みぬ〉。そう。青空の瞳をもつ天の渚は、蒼穹に飛び込み、さらなる佳什を現代俳句にもち来たることであろう。

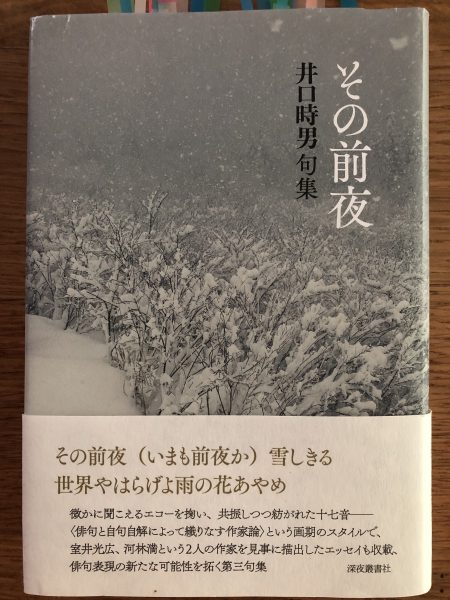

第78回現代俳句協会賞 受賞おめでとうございます㊗ 評論で培った広やかな視座と骨太の批評精神は理念に硬直することなく、他者の傷みに自らの弱さをもって共鳴する。文学と日本語の衰亡を主題に、にがみを味わう思想を獲得した作家魂は、俳句にも独自の境を拓いている。 (恩田侑布子) ↑ クリックすると拡大します

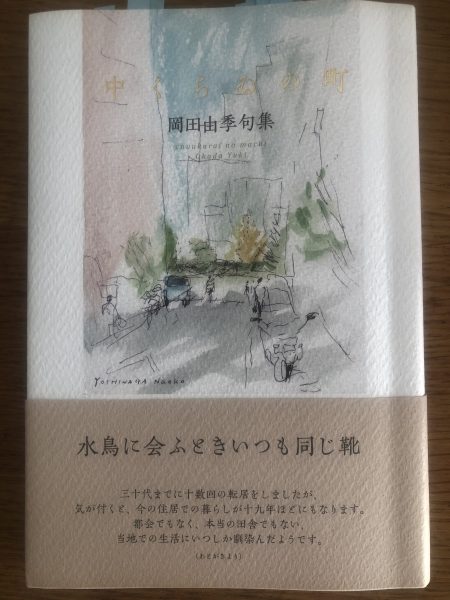

省略がよく効き、季語の斡旋が斬新で、読後感が素晴らしい。特に後半、人間や社会への洞察の深まりも感じられます。根底に日常を静かに見つめる眼差しがあり、落ち着いた品位のあるお勧めの句集です。 (恩田侑布子) ↑ クリックすると拡大します

2023年6月4日 樸句会報 【第129号】 九州から東海地方では、例年より1週間以上早い5月29日ごろに梅雨入りしたとみられると、気象庁が発表した直後の6月第1週。早くも台風2号が日本列島に接近、梅雨前線を刺激して、各地に甚大な被害をもたらしました。樸でも、代表の恩田先生が避難所で不安な数時間を過ごされ、会員の中にも菜園の片付けを余儀なくされる方がいらっしゃいました。一方、句会は4月1日の吟行以降、豊作が続き、今回も特選3句・入選2句が生まれました。以下、紹介いたします。

兼題は「五月雨」「草取」「萍」です。

◎ 特選

人類に忘却の銅羅水海月

田中泥炭 特選句の恩田鑑賞はあらき歳時記「海月」をご覧ください。

↑

クリックしてください

◎ 特選

隠沼こもりぬにあすを誘ふ栗の花

田中泥炭 特選句の恩田鑑賞はあらき歳時記「栗の花」をご覧ください。

↑

クリックしてください

◎ 特選

空蟬はゆびきり拳万の記憶

益田隆久 特選句の恩田鑑賞はあらき歳時記「空蝉」をご覧ください。

↑

クリックしてください

○入選

五月雨や猫の遺ししアルミ皿

活洲みな子 【恩田侑布子評】 少しも止む気配のない五月雨。長梅雨です。ついこの間まで一緒にいた愛猫が、いまはもう、影も形もなくなってしまいました。ただ部屋の片隅に、いつも餌をよそっていたお皿がそのままになっています。改めて気づくと、ペラペラの銀色のアルミ皿でした。そうか、みゃーちゃんは一生この薄い銀色のお皿で食事をしたんだなぁと胸に迫ります。五月雨はただ家を包んで降り続くだけ。さ行音が内容にふさわしいやさしいリズムを醸す可憐な愛に満ちた作品です。

○入選

五月雨の垂直に落つ摩天楼

岸裕之 【恩田侑布子評】 ふつう雨はまっ直ぐ落ちます。しかし、五月雨が摩天楼の壁面スレスレを垂直に落ちる、それだけを改めて提示されると、日常空間が変容し出すから不思議です。高層ビルの千余の窓を擦過することもない無数の雨筋が、無機質の永遠を暗示し、非日常の静寂を幻出しています。省略の効いたミニマルアートを思わせます。

【後記】

樸の句会の楽しみ、奥深さは、特選や入選に選ばれる句を作れるようになるかということとともに、優秀な句を挙げる選句眼を養うことにもあります。初心者はまず作句よりも選句の力を身につけることが大切であるとの指導が毎回繰り返しなされています。作句の基礎をたたきこまれながら、選句にも真剣に臨み、先輩姉兄についていきたいと考えています。

(鈴置昌裕) (句会での評価はきめこまやかな6段階 ◎ ◯ 原石 △ ゝ ・ です) ==================== 6月18日 樸俳句会

兼題は「誘蛾灯」「河鹿」「南天の花」です。

特選3句、入選1句、原石賞1句を紹介します。

◎ 特選

寝袋の中の寝返り河鹿鳴く

活洲みな子 特選句の恩田鑑賞はあらき歳時記「河鹿」をご覧ください。

↑

クリックしてください

◎ 特選

待ち人にもはや貌無し誘蛾灯

見原万智子 特選句の恩田鑑賞はあらき歳時記「誘蛾灯」をご覧ください。

↑

クリックしてください

◎ 特選

花南天兄にないしょの素甘かな

島田淳 特選句の恩田鑑賞はあらき歳時記「南天の花」をご覧ください。

↑

クリックしてください

○入選

梅雨鯰南海トラフ揺さぶるや

林彰 【恩田侑布子評】 ひとたび南海トラフ地震が起これば、静岡以西に震度7、関東以西に大津波をもたらし、被害甚大な巨大地震となるそうだ。その原因が、あの太くて長い髭を持つ、もっさりおじさんのような「梅雨鯰」の動きにあるというから愉快だ。いや、震源近くになるかもしれないのに、面白いなんて言っていられない。恐ろしい。「揺さぶるや」という下五の問いかけが、梅雨鯰にも、日本全体にも向かっていて、結論を出さず、反響し続けるところがいい。

【原石賞】奔流は日を抱きこめり揚羽蝶

古田秀 【恩田侑布子評・添削】 言わんとするところにポエジーがあるが、やや隔靴掻痒の感。原句を読み下すと、座五のリズムがもったりし、「奔流」の勢いが死んでしまう。また「揚羽蝶」は黄色が目立つので、奔流と日にまぎれ、ぼやける。奔流の勢いを生かし、真夏の蝶の狂おしさを出すには、白波と対比的な「烏蝶」がいいのでは。

【添削例】烏蝶奔流は日を抱きこめり

2023年6月18日 樸句会特選句

花南天兄にないしょの素甘かな 島田淳 「素甘」は蒸した上新粉にほんのりと砂糖を混ぜて餅状にした和菓子。上菓子にはない庶民のやさしさがある。それを、まだ帰らない兄さんには内緒で、自分一人でこっそりみんな食べてしまう。少し大袈裟にいえば、禁断の味ほど美味なものはない。口に広がるほの甘さと、一抹の後ろめたさが、梅雨時の南天の花と見事に響き合う。家々の鬼門にあって慎ましく地味な南天の花は、ふだん着の花だ。ふだんのこころを映し出す花なのである。

(選 ・鑑賞 恩田侑布子)

2023年6月18日 樸句会特選句

待ち人にもはや貌無し誘蛾灯 見原万智子 誘蛾灯の下で、ずっと待った、待ち続けた。貴方を。見つめられたかった瞳も、奪いたかった唇も、あまりに思いすぎて、今はもう闇に溶けてしまった。あんなに愛しい顔がはっきりとは思い出せない。誘蛾灯におびき寄せられて一瞬で死ぬ羽虫のように、私も貴方を一瞬で電撃のように殺してしまいたい。愛が憎しみに裏返る間際の、狂おしい恋。エロスの痙攣。

(選 ・鑑賞 恩田侑布子)

2023年6月18日 樸句会特選句

寝袋の中の寝返り河鹿鳴く 活洲みな子 川の上流の渓谷にテントを張ったのか。あるいは、渓谷沿いにマイカーを停めて座席をフラットにし、夜泊するのか。いずれにしろ、シュラフに入ったものの、気分がどこか昂っていて寝付けない。辺りがふだんの生活とあまりにも違いすぎる。山奥の星の光は強く、闇の底に河鹿の声がときおり聞こえる。中七、シュラフの「中の寝返り」に実感がある。切れ切れに鳴く夜の河鹿に身体感覚が響き合ってリアルだ。

(選 ・鑑賞 恩田侑布子)

代表・恩田侑布子。ZOOM会議にて原則第1・第3日曜の13:30-16:30に開催。