日本文化史学者 熊倉功夫氏と

樸代表 恩田侑布子の対談へお越しください 馬に寝て残務月遠し茶のけぶり

小夜の中山を過ぎ、芭蕉がこう詠んだのは、静岡県有数のお茶の産地 金谷の里でした。

その金谷(島田市)で、茶の湯と俳諧の奥深い関係性に触れる対談を、お聞きになりませんか?

登壇するのは、茶道史研究の第一人者である日本文化史学者の熊倉功夫氏(和食文化国民会議名誉会長)と、若き日に茶陶作家を目指した経験を持つ、樸代表の恩田侑布子(静岡新聞俳壇選者)。

当日は、静岡の自然や文物を詠んだ俳句についての対談のほか、前もって募集した俳句の中から恩田が選句した作品を、いくつかご紹介し鑑賞します。 【日時】2025年11月9日(日) 13:30~15:00予定(受付13時~)

【場所】ふじのくに茶の都ミュージアム 1階多目的ホール

【アクセス】JR金谷駅からバス・タクシーで約5分、徒歩約25分

【参加費】当日の観覧券(一般300円)が必要です

【定員】80名(事前予約制)

【観覧申込方法】ふじのくに電子申請サービス

またはFAX: 0547-46-5007にてお申込みください

*くわしくは下のチラシまたはホームページをご覧ください

対談で紹介する俳句を募集します

【題】・「茶」(季節自由) 「茶の花」(初冬)

・「富士山」または「富士」(季節自由)

【締切】令和7年9月15日(必着)

【応募点数】お一人最大10句まで 自作・未発表に限ります

【応募方法】① ネットから ② FAX ③ ハガキ

*くわしくは下のチラシまたはホームページをご覧ください

*当日、紹介できるのは応募作品の一部です

*俳句をご応募されなくてもご観覧いただけます 投句用紙をダウンロード→出力してお使いいただけます ふじのくに電子申請サービス

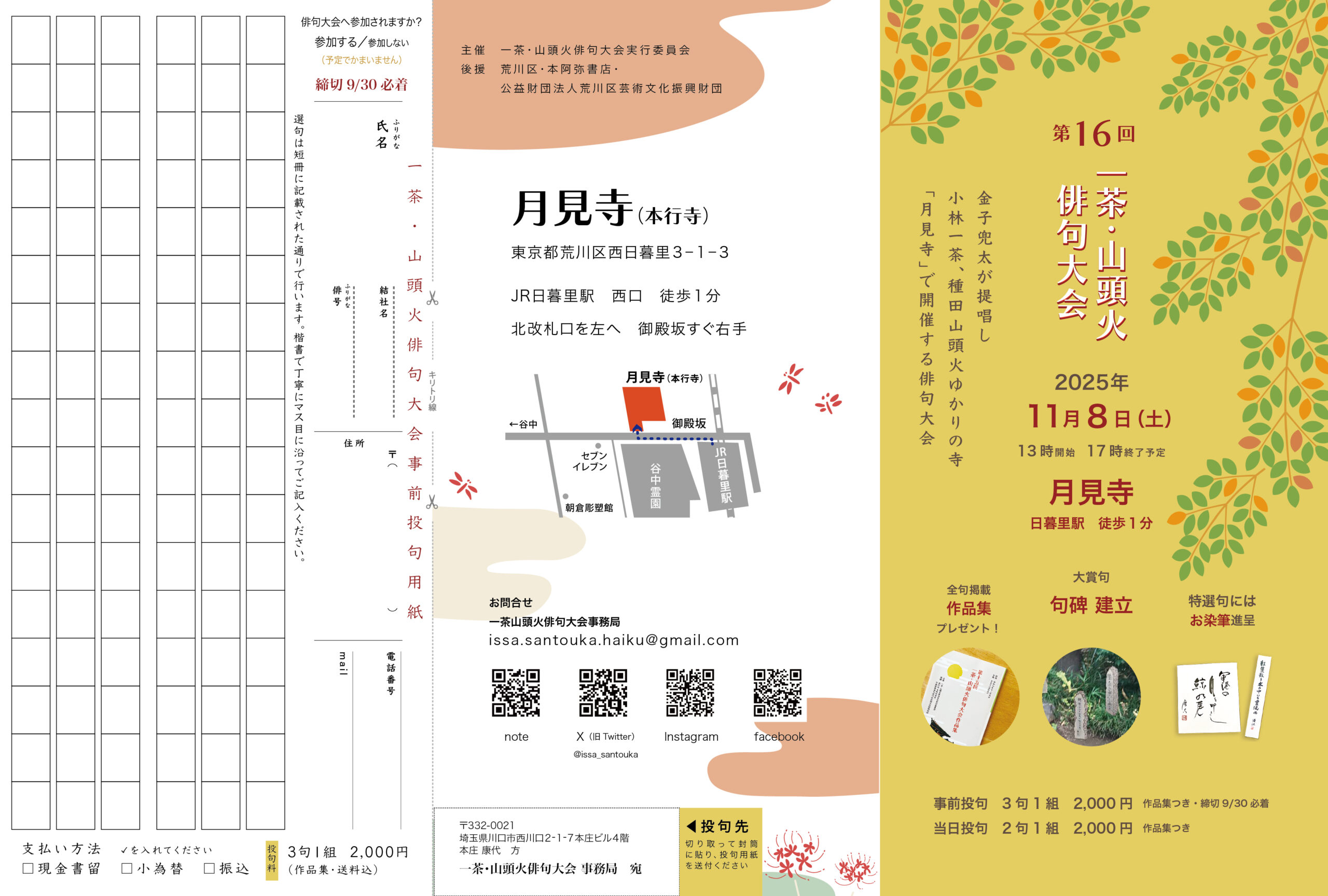

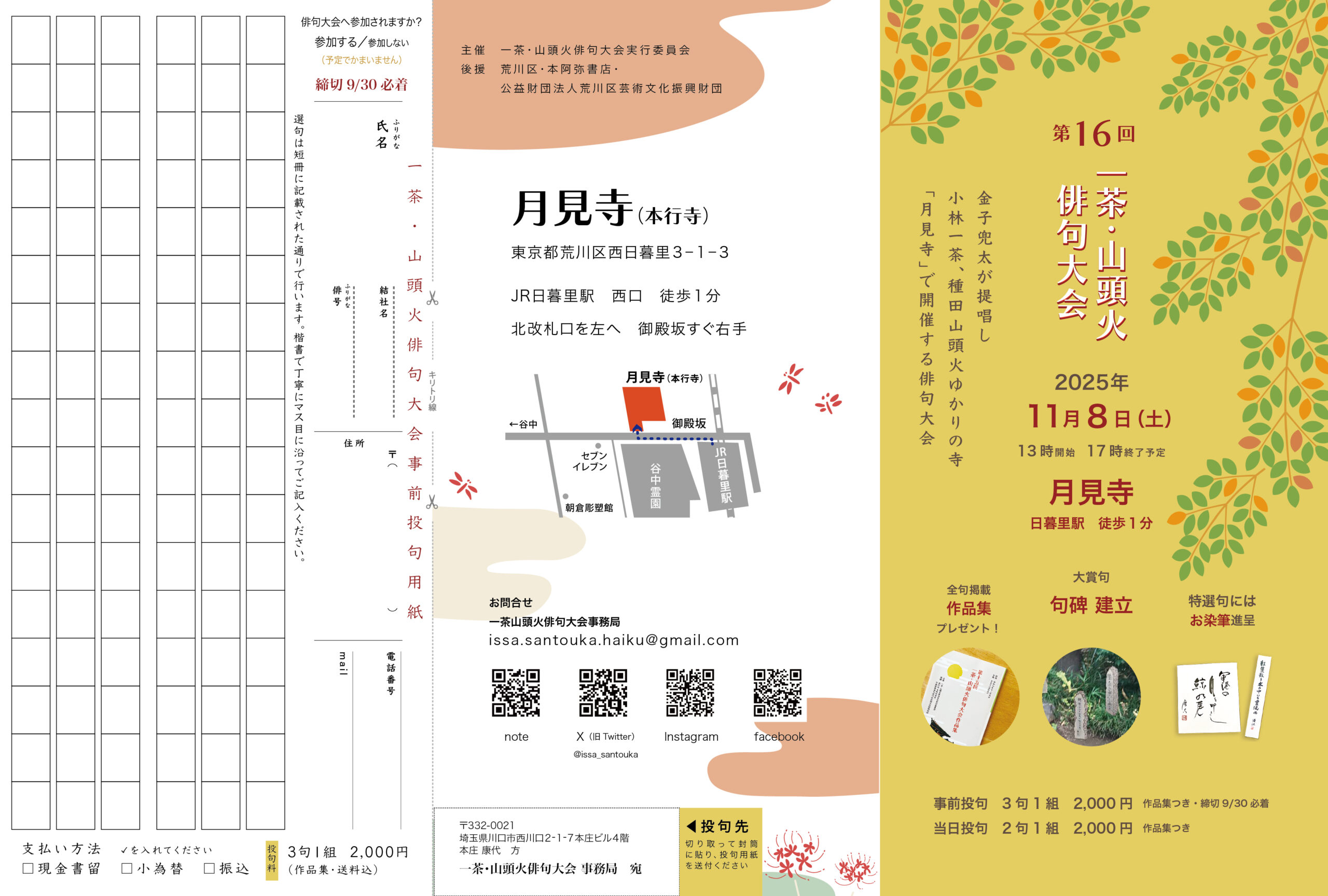

一茶、山頭火ゆかりの月見寺で

漂泊流転の生涯、国民的人気、という共通点を持つ小林一茶と種田山頭火。

金子兜太が提唱し、一茶、山頭火ゆかりの月見寺で開催されてきた「一茶・山頭火俳句大会」は今年で第16回を迎えます。

当日は入賞作品をスクリーンで披露する他、島村聖香さんの邦楽をお楽しみいただけます。また、昨年より大賞作品の句碑を境内に建立することとなりました。

応募方法には事前投句と当日投句があり、樸代表の恩田侑布子が当日投句の選者の一人を務めます。ふるってご参加ください(全作品掲載の作品集つき)。 ▫︎事前投句▫︎

【作品・投句料】

四季雑詠3句1組 2,000円 何組でも可

未発表・自作に限る 有季定型・自由律どちらも可

【締切】2025年9月30日(火) 必着

【投句方法】郵送:下のチラシの応募用紙使用

Web:投句フォームより

【支払方法】①現金書留 ②定額小為替 ③銀行振込

*郵送先、銀行振込先等、くわしくは下のチラシをご覧ください ▫︎当日投句▫︎

【作品・投句料】 当季雑詠2句1組 2,000円 何組でも可

未発表・自作に限る 有季定型・自由律どちらも可

【日時】2025年11月8日(土)

作品受付時間 10:30〜12:30 厳守

13:00開会

14:00~ 披講・表彰予定

17:00終了予定

【会場】月見寺(本行寺)東京都荒川区西日暮里3-1-3

【アクセス】JR日暮里駅 北改札口を左へ 徒歩1分 ▫︎主催 一茶・山頭火俳句大会実行委員会

▫︎後援 荒川区・本阿弥書店・公益財団法人荒川区芸術文化振興財団

▫︎お問合せ 一茶山頭火俳句大会事務局 投句用紙をダウンロード→出力してお使いいただけます 投句フォーム

2025年6月15日 樸句会報 【第153号】 六月は一日および十五日にZoom句会を行い、いずれも日本、フランス、アメリカから会員が参加し活発なディスカッションを行いました。樸の仲間である古田秀さんが六月十三日に第15回北斗賞を受賞されたことを記念し、十五日は定例のZoom句会に加え、北斗賞受賞作品から恩田先生が選ばれた珠玉の23句の鑑賞・評価を行いました。初心者に向けた句意の解説から、作句の際に注意していること、おすすめの吟行先など、踏み込んだ議論を交わすことができました。またこの中で恩田先生から古田さんに句集の編み方についてアドバイスされる場面もあり、極めて貴重な俳句談義となりました。 兼題は「短夜」「泉」。特選1句、入選2句を紹介します。 峯雲をあて極冷のプルトップ 恩田侑布子(写俳)

◎ 特選

日盛りの影もたれあふ交差点

小松浩 特選句の恩田鑑賞はあらき歳時記「日盛り」をご覧ください。

↑

クリックしてください

○ 入選

枇杷たわわ廃車置き場の水たまり

長倉尚世 【恩田侑布子評】 入梅を前に、にわかに、またたわわに色づく枇杷の実が、どこにでもある地方都市の「廃車置き場の水たまり」に逆さに映っています。弛さ、物憂さの感覚が映像に濃厚です。極熱の真夏がやって来る直前の心身のやるせなさ。背負い込んだ暮らしの諸々のやるべきこと、こなすべき雑事のあれこれ。微妙な感覚と感情が「水たまり」に湧きあがっています。

○ 入選

短夜や眸句集とミントティー

山本綾子 【恩田侑布子評】 『岡本眸全句集』に読み耽り、夏の夜がしらじらと明けてしまった作者です。眸句集の持ち味と、文学の特質をよく言い得ています。高名で長寿の俳人でしたが、実人生は順風満帆ではなく、陰の悲哀に包まれた一生でもありました。しかし、その作品はたしかに「ミントティー」のようななつかしさと、すっくと背筋を伸ばした清涼感を湛えています。それは岡本眸という人間の香りであり、文学の芳醇さといってもいいでしょう。

【後記】

仕事の都合で2024年の春に渡米した私は、その冬になぜか俳句を始めました。摩天楼と摩天楼の間にある小さな公園の桜の木、温かな生活排水路のマンホールに寝転んで暖を取るホームレス、そのホームレスの眼前にそびえ立つ真っ白な冬の国連ビル。日々インプットされるこういった異国の景色を、なにかしらアウトプットしたくなったのかもしれません。

俳句を始めて半年ほどたった頃、たまたま古田秀さんの鈴木六林男賞受賞作品「ビバリウム」を目にして、樸俳句会を知ることができたのはまさに僥倖でした。ホームページの「どんなに遠くてもすぐつながれます」の文言に飛びついた私を、樸俳句会はあたたかく迎え入れてくださいました。まだ始めたばかりですが、月二回というハイペースで和気あいあい、かつみっちりと恩田先生のご指導を受け、作句のみならず鑑賞の奥深さ・面白さを学ばせていただいております。これからも楽しく真剣に学んでいきたいと思います。

(小住 英之)

(句会での評価はきめこまやかな6段階 ◎ ◯ 原石 △ ゝ ・ です) 早桃食ぶ真午しんかんたる山河 恩田侑布子(写俳)

====================

6月1日 樸俳句会

兼題は滴り、ビール。

入選2句、原石賞1句を紹介します。

○ 入選

聖五月ぐさりとキャパのレンズかな

星野光慶 【恩田侑布子評】 季語の「聖五月」に「キャパのレンズ」を配合し、21世紀も4半世紀が過ぎた只今の混迷の世界を照射します。フォト・ジャーナリストのロバート・キャパはスペイン内戦や日本の中国侵略や第二次世界大戦の現場に立って、丸腰で多くの写真を撮りました。副詞「ぐさりと」が「レンズ」にかかり、刃物の鋭さが暗喩されています。七〇年から九〇年も前の戦争や内戦の写真が、少しも古びず、逆に生々しく現代の人類の所業を告発する「聖五月」の無惨さ。

欲を言えば、副詞の「ぐさりと」で修飾しない方向へ推敲ができればさらに大柄の秀句になる可能性を秘めています。

○ 入選

地ビールを二本空港泊の窓

小住英之 【恩田侑布子評】 「空港泊」とは、何らかのアクシデント、あるいは異常気象のために突如欠航になったのでしょうか。夏の季語の「地ビール」が効いています。初めて訪れた遠い土地で、観光もしくは仕事を終え、帰り際に足止めを食らったが、「空港泊の窓」という措辞から、その土地への愛着が生まれたことが伝わってきます。地球の土地土地に根付いた人々の暮らしを愛しみながら、二本の地ビールをゆっくりと味わうコスモポリタンの視線の裕かさ。

【原石賞】神輿胼胝比べあひたるビールかな

古田秀 【恩田侑布子評・添削】 「祭」の季語の中でも「神輿」、それを担ぐ胼胝に着目した素材の発見が面白いです。ただ、「あひたる」でリズムがもたついてしまうのが惜しいです。どの助動詞を選び、活用をどうするかは、俳句の死命を制する大事です。次のようにすれば、夏祭が盛り上がり、主人公の神輿の担ぎ手から解放されたばかりの達成感と安堵感が表現されましょう。 【添削例】神輿胼胝くらべ合ひつつビールかな

足あとのちゞみ初めたる植田かな 恩田侑布子(写俳)

photo by 侑布子

ひいふつと子猿みいよう若葉風

恩田侑布子

(『俳句』2025年6月号「八風」21句より)

山を歩いているときだろう。子猿が何匹か目の前を通り過ぎたのだ。口角が思わず上がってしまう驚き。光景の意味を伝えることに重点を置くなら、「どこで、どんな瞬間に」を書く。例えば、「目の前を子猿飛び出し若葉風」・・・など。しかし光景を説明しようとするほど臨場感、実感から遠ざかる。

「あ、子猿だ、一匹、二匹、三匹・・・」と、思わず呟いた。光景を伝えることを省き、呟きをそのまま俳句にする。思わず漏れた「つぶやき」を息が声となって口から漏れ出るごとく。それは体感そのもの。そして体感ゆえの弾むようなリズム。

一度音読したら忘れない。大好きな一句の誕生。若葉風は動かない。子猿が「サッ・・」と横切り木立に消える。それは作者を思わず笑顔にしてしまった気持ち良い若葉風なのだ。

photo by 侑布子 2025年6月15日 樸俳句会特選句 日盛りの影もたれあふ交差点 小松浩 交差点で影がもたれあうといえば愛し合うふたりでしょう。ふつうは秋か冬を思います。ところがこれは真夏の「日盛りの影」。しかも道ばたではなく「交差点」です。それによって信号待ちする恋人同士のありふれた影はシンボリックな意味を宿します。「もたれあふ」影がなま身の現実をにわかに超え、愛のはかなさと生の夢幻泡影の隠喩となり、現代美術さながら地上を擦過します。ビルディングの林立する都会の日盛りに、交差点で待つ若いふたりから見出されたひかりと影の幻像。儚さゆえのパラドックスです。 (選・鑑賞 恩田侑布子)

photo by 侑布子

平茶盌天さはさはと畳かな

恩田侑布子

(『俳句』2025年6月号「八風」21句より)

「八風」の二十一句は、初夏と仲夏でそろえたという。そのなかに季語のない一句がある。無謀にもそれを鑑賞したくなった。

句は茶道のことをよんでいる。

まずは、薄茶をいただく客の立場で句をくり返しよんだ。「平茶盌」は夏季の茶の湯に用いられるとあるのでこれはわかる。しかし「天」と「畳」がわからない。

次に亭主になりかわり句をよんでみる。

するとストンと自分の中に落ちてきた。

客をもてなすために用意した「平茶盌」にお茶を点てる。あわが茶盌の広い口に「天」のようにひろがり「さはさは」とさわやかに涼しげだ。その「平茶盌」を「畳」におく。心の中で(ちょうどのみごろです。めしあがりください)と言いながら。これが詠嘆の「かな」なのではないか。

「畳」におかれた「平茶盌」は、客に委ねられる。

また客になりかわる。今度は「畳」より「平茶盌」を手にとり、亭主もてなしの「さはさは」と涼しく点った薄茶をあじわうことができ、初夏のすがすがしい気分になった。

恩田は「平茶盌」が季語になるようにと、願っている。ときいている。

6月14日、東京新宿の京王プラザホテルで、第15回北斗賞(主催:(株)文學の森)の授賞式が行われました。受賞された古田秀さんは挨拶で喜びと感謝の言葉を述べるとともに、「現実に目を塞ぐことが賢く得であるとされる現代において、俳句は私たちに語るべき言葉を持たせてくれる」と、自らの俳句に対する深い思いを披露。会場の来賓席には、その堂々としたスピーチに温かい眼差しを向けて聞き入る恩田侑布子の姿がありました。

スケールの大きな挨拶で会場を沸かす古田秀さん

古田秀と恩田侑布子の晴れやかなツーショット

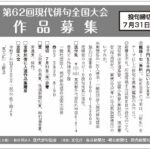

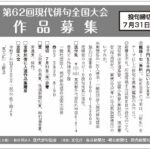

投句締切 7月31日(木)(必着)

恩田侑布子が選者の一人を務める、第62回現代俳句全国大会の作品募集締切が7月31日(木)に迫りました。

本大会は、現代俳句協会の主催で年一回開催される、伝統ある大会です。協会員でなくても、どなたでも参加できます。

ふるってご応募ください!!

[応募規定](抜粋)

◻︎ 3句1組・2,000円:何組でも可。ただし新作未発表作品に限ります。*前書き、ルビは不可。

◻︎ 題詠1句(無料):昭和100年の今年は「昭和」を題材にした俳句を募集します。ただし題詠のみの応募は不可。

◻︎ 投句料の振込方法および作品の送付方法

⇩⇩⇩ こちらをご覧ください ⇩⇩⇩

投句用紙をダウンロード→出力してお使いいただけます

代表・恩田侑布子。ZOOM会議にて原則第1・第3日曜の13:30-16:30に開催。