恩田侑布子は、これから先もずっと、守りに入ることはないでしょう。 ささやかな営みが描かれていると思いきや、ふいに大きな決意を目の当たりにしたかのような。『俳句』6月号掲載の「八風」は、これまでの恩田作品にも見られた重層性がいちだんと際立つ、AIには決して読み解けないであろうと思わせる21句です。 五感のすべてで受け止めぜひ感じてください、いのちの色、音、匂い、味、そして痛みを。 『俳句』2025年6月号のご購入はこちらから

2025年5月18日 樸句会報 【第152号】 「五月」というひびきのよい語感には、新鮮な生命力がある。物憂い晩春から一気にベールを脱ぎ棄てて、初夏へ。「新緑」「風薫る」「若葉風」…と季語にもあるように、大地が緑に染まるさわやかな季節だ。 我が『樸』にも若葉風が吹く。アメリカから、フランスから、新しい会員が加わった。インド在住の会員も含め、日本以外の風土や文化を含んだ風が、『樸』に吹き込んでくることをとても楽しみにしている。 今回の兼題は「薄暑」「蚕豆」。特選1句、入選2句、原石賞1句を紹介します。 息継ぎのなき狂鶯となりゆくも 恩田侑布子(写俳) ◎ 特選 スケートボード蔓薔薇すれすれに蛇行 古田秀 特選句の恩田鑑賞はあらき歳時記「薔薇」をご覧ください。 ↑ クリックしてください ○ 入選 肩書のとれた名刺と空豆と 活洲みな子 【恩田侑布子評】 名刺に立派な肩書きがあればあるほど俗人はうれしく誇らしいかもしれません。しかし作者は「そんなもん、やっと取れた」と清々しく思っています。組織の人間でなくなった自由こそが、晴れて味わう五月の空豆の美味しさです。もちろんビールを片手にして。技法的には、「と」で名詞を並列した句は「たるみ」が出がちですが、この句は逆にその並列が効果を発揮してリアルです。 ○ 入選 新快速午睡絶滅皆スマホ 林彰 【恩田侑布子評】 京阪神地域の主要都市を結ぶ快速の車輌風景。昔の夏は、戸外の暑さに疲れた人々が冷房の効いた車内に乗り込むや、ついうつらうつらして船を漕ぎ出したもの。しかし、今ではそんな人は一人もいません。みな小さなスマホの窓を覗き込んで指先で操作しています。名詞を五つ並べた句がビビッドなのは、句頭の「新」と中七の「絶滅」の効果。まず、新しい快速電車が走る午後に昼寝族は「絶滅」したという断定が面白いです。さらに、車両とスマホの相似形も見逃せません。肉体は車両にあり、脳はその縮小相似形のスマホに吸い込まれ、小さな画面から世界大の情報の海に溺れている夏の午後であることよ。「昼寝」の季語を、昼寝しない人らを素材に歌うのも新しい表現。 【原石賞】かたらねど母のかたはら緑さす 前島裕子 【恩田侑布子評・添削】 病床にあって言葉少なくなられたお母さんでしょうか。黙っていても温かく心は通じ合っています。「緑さす」の季語の斡旋が抜群です。この世で許された浄福という感じがします。惜しいのは「かたらねど」の措辞の粘りです。上五を「もだす」という動詞に変えれば、心の通じ合った安らぎが一層感じられるでしょう。 【添削例】黙しゐて母のかたはら緑さす 【後記】 私ごとだが、事情があってこの4月までの半年間、句会を休ませていただいた。「句を作ることを続けないと、句はだめになる」。日ごろの師の教えを胸に、締め切り前にバタバタと投句だけは続けた。 5月から句会に再び参加。久しぶりの句会は…これがなかなか面白いのだ。Zoomの窓が開き、親しい人と目が合って思わず目礼。新入会員の紹介や会員の授賞式のお知らせには、小さな拍手があちらこちらから起こる。画面の窓は小さいけれど、恩田先生は相変わらずエネルギッシュだ。 仲間の句を推す会員相互の熱弁(?)も、師から質問されて一斉に下を向く姿も、画面を通して息遣いまで感じられる。以前の私は断然リアル句会派だったが、会員の幅が広がり、パソコン操作にも少しだけ慣れた今、Zoom句会ならではの面白さを楽しんでいる。 とはいえ、句会に参加できなかった期間に投句だけは続けることができたのは、句会後のお疲れも厭わずに全句講評をお送りくださった師の励ましの言葉や、句会の様子をそっと知らせてくれた句友たちとの繋がりがあったからこそ。俳句は座の文学だと言われるが、心と血が通ってこその座であると、しみじみ感じている。 (活洲みな子) (句会での評価はきめこまやかな6段階 ◎ ◯ 原石 △ ゝ ・ です) 宙ゆらぐ前に帰らん夏の闇 恩田侑布子(写俳) ==================== 5月4日 樸俳句会 兼題はゴールデンウィーク、若葉。 特選2句、入選3句、原石賞1句を紹介します。 ◎ 特選 吾の歌に母の輪唱桜の実 活洲みな子 特選句の恩田鑑賞はあらき歳時記「桜の実」をご覧ください。 ↑ クリックしてください ◎ 特選 天上の母はすこやか樟若葉 活洲みな子 特選句の恩田鑑賞はあらき歳時記「樟若葉」をご覧ください。 ↑ クリックしてください ○ 入選 死にたまふゆびのささくれ夏みかん 見原万智子 【恩田侑布子評】 「死にたまふ」と、胸底に敬語で呼びかける人はどなたでしょう。ささくれた指から肌の乾燥し痩せ細った高齢の母を思います。母とは幼い日から夏みかんの厚い皮をむきあって、数限りない睦まじい時間を過ごしてきました。自分を産み育て、年老い、弱っていった愛しいその指はもう、くすっとも動いてくれません。しぶきのように迸る黄金の果汁に、ともに指先を濡らすこともありません。ややぶっきらぼうに投げ出された三段切れは茫然たる悲しみです。陽の色をした夏みかんの丸々した重量に、死者の指先の蒼ざめた硬直が哀切です。 ○ 入選 母がりは永遠の緑陰なりにけり 益田隆久 【恩田侑布子評】 母はいつでも作者の憂悩を癒し、励ましてくれたやさしい方なのでしょう、まるで涼やかな緑陰のように。今も木陰を通り抜ける気持ちのいい風にくつろいでいると、ありありと母が甦ります。永遠に失われた肉体が、緑陰となって作者を待ってくれているようです。句末の「なりにけり」には文語のよさが発揮されています。ただ、「母がりは」はどうでしょう。上代は、母+接尾語「がり」で、母のもとへ、母のところへ、の意ですが、中古以降は助詞「の」を介し、「母がりの半日あまり桐の花 細川加賀」、「母許の廂の古りぬゑんど飯 永田耕衣」 などの先行句があります。「の」を介さない単独の名詞としての使用にはやや違和感があります。 ○ 入選 木香薔薇あふれんばかり死者の庭 成松聡美 【恩田侑布子評】 一挙に咲き誇って、あたりを異様なまでの明るさにする木香薔薇の黄色のはんらんが、かえって死者の庭に合っています。「霊園」や「墓地」という言葉を使わなかったことで普遍性を獲得しました。その静寂に包まれて佇むことの不思議さ。初夏のひかりが迫ってきます。 【原石賞】夕若葉マーマレードの煮詰まるる 長倉尚世 【恩田侑布子評・添削】 庭若葉にはまだ充分に日があるのに、時計の針はすでに夕刻をさしています。作者はたぶん夏みかんのマーマレードでも煮ているのでしょう。柑橘類の香りが厨いっぱいに広がります。日永は春の季語ですが、実際には夏至が最も日が長いので、夕方でも暗くならない若葉の和らいだ色と、ジャムの黄味とが響き合います。ただし句末の文法は誤りです。助動詞「る」は「詰まる」に接続しません。鍋の中に焦点を絞れば実感が出ます。 【添削例】夕若葉マーマレードの煮詰まり来(く) 卯の花の谷幾すぢや死者と逢ひ 恩田侑布子(写俳)

前島裕子

photo by 侑布子

三光鳥月日はづんでなんぼなる

恩田侑布子

(『現代俳句』「百景共吟」 2025年5月号)

百景共吟の五句で

三光鳥月日はづんでなんぼなる

の「三光鳥」にひかれた。

何年か前に岡部町の玉露の里で、その尾だけを見た。残念ながら全身は見えず、鳴き声も聞けなかったと記憶している。先日、今はどうなっているのか行ってみたが、それらしき気配はみうけられなかった。

それでは電子辞書でこえだけでもと思い、聞いてみた。

『ツキヒホシ ホイホイホイ』

何度か聞いているうちに、何か楽しく、明るい気持ちになってきた。

そんななか、句を読み返してみた。すると、「月日」は人生、「はづむ(ん)」は思いきって何かをする、「なんぼなる」はすることに価値がある。『人生、思い切って何かすることに価値があるんだよ』と「三光鳥」が励ましてくれている、などとかってな考えが浮かんできた。この句は、そんな一つの生き方をさし示してくれているように思えてきた。

久しぶりの一句鑑賞。一語一語かみしめ、恩田の意図するところは?と、深く考えることができた。

photo by 侑布子

サシでゆく波の昂さや夏の川

恩田侑布子

(『現代俳句』「百景共吟」 2025年5月号)

海と比べて気がつきにくいが、川辺を歩くと川も波立っているのが見える。中・上流ならなおさらだ。流れの速いところ、川の曲がるところ、岩や堰など障害物のあるところでは、どう動くのか予想もつかない荒々しい波を目にする。川波には生き物の様相がある。恩田にとって、川辺を歩くことは日常の営みだろう。うきうきしたとき、つらいとき、想いを受け止めてくれるのも、その川波に違いない。

この句で着目すべきは、中七の「波の昂さ」だ。一般的な「高さ」に置き換えて句を並べると違いは一目瞭然だ。

サシでゆく波の昂さや夏の川

サシでゆく波の高さや夏の川

川波の変幻自在な姿は、「高さ」では表しきれない。併せて「昂」の文字は、川と向き合う者の心の昂りをも感じさせる。

「サシでゆく」は、流れと対峙するように遡って歩いてゆく意であろうが、サシで語る、サシで勝負する…とも読み取れる。カタカナ表記の勇ましさが、「夏の川」の季語とも相まって、作者の内面にある青春性をも感じさせる一句だ。

益田隆久

photo by 侑布子

逢はで死ぬる心筋の闇ほとゝぎす

恩田侑布子

(『現代俳句』「百景共吟」 2025年5月号)

なぜ「心臓」でなく「心筋」なのか?「心臓」、それは身体から取り出した物体のイメージ。「心筋」ならば、今現在鼓動している「生命」そのもの。生命の躍動を強く感じさせる「心筋」という措辞。「逢はで死ぬる」、大切なものは目に見えない。「闇」は生命の根源。生命を、宇宙を創造した根源こそ「闇」。そして「ほとゝぎす」は、心筋の如く命の限り啼き続ける。その口の中は血のように赤いという。

恩田侑布子は、若い頃大病を経験したと聞く。私も子供の頃、長く入院し体育の時間は小中9年間教室で過ごした。そのような経験をすると自分の身体というものを意識する。心筋を詠った俳句は見たことが無い。目に見えないものが実は大切なものであることを人は知らない。

子供の頃、吉展ちゃん事件というものがあった。何年に一度あるかというような大事件だった。それが、今ではほとんど毎日のように残酷な事件が起こる。戦争は無人爆撃機をパソコン画面で操る。罪悪感無しに命を弄ぶ。昭和30年代に比べたら物質だけは溢れているが、社会が病み、心が病んでいる。こういう時代だからこそ、闇の中で休むことなく鼓動する「心筋」を、命というものを深く考える。

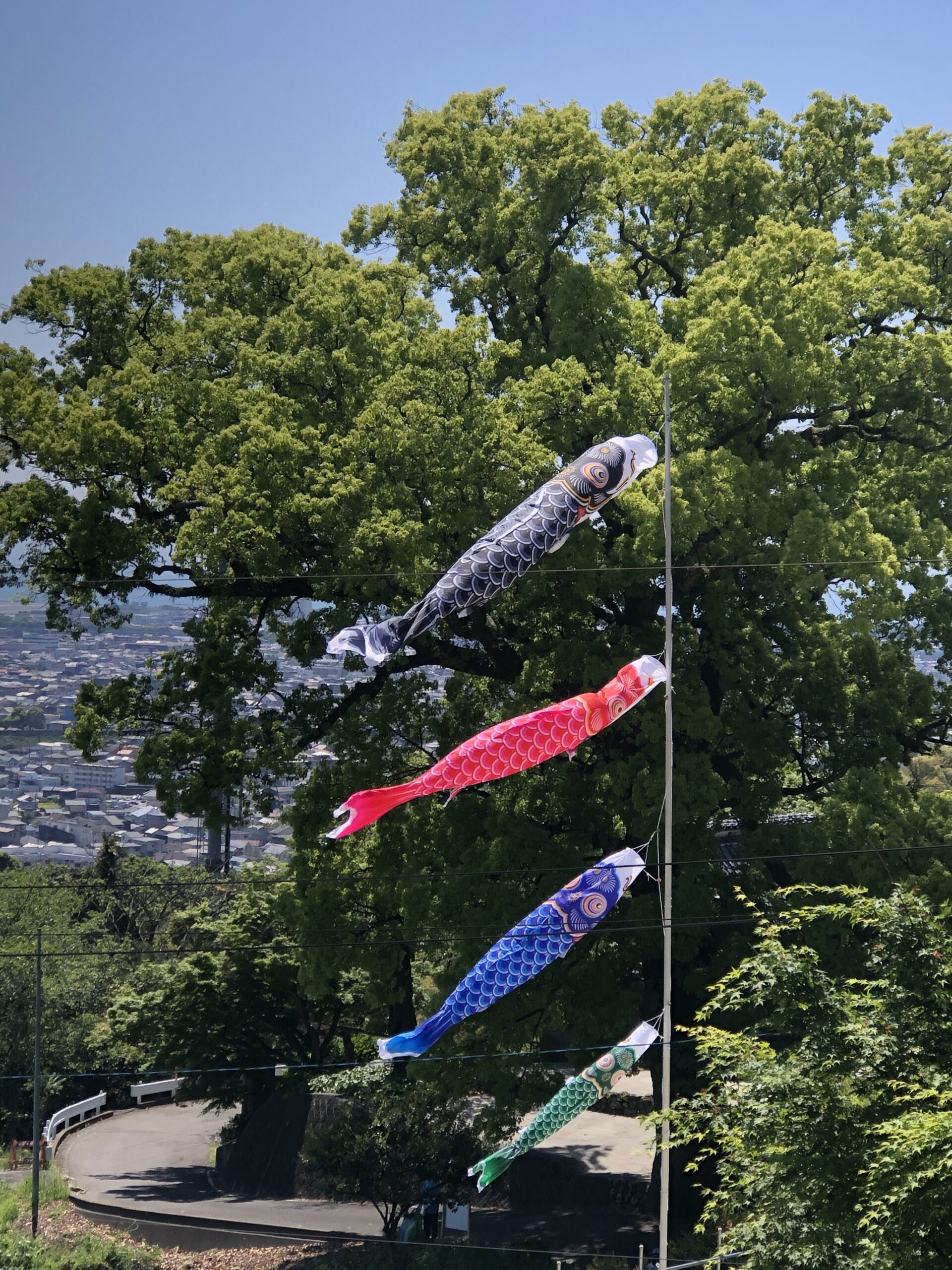

photo by 侑布子 2025年5月4日 樸句会特選句 天上の母はすこやか樟若葉 活洲みな子 天に召された母が健やかなはずはありません。常識からの飛躍に、新鮮な詩が生まれました。樟大樹の柔らかな限りない葉光を見上げたとき、ありし日の元気な母の姿が蘇ったのです。季語に被さる「すこやか」のひらがな表記によって、健康な母の息遣いまで感じられる句になりました。作者の胸にすこやかに生き続ける母は、同時に祈りの姿でもあります。もしかしたら母は長病みの末に旅立ったのかもしれません。「樟若葉」のようなおおらかな心根の母親によって、一家も地域も日本もたしかなものになっていくのだと信じることができる俳句です。 (選・鑑賞 恩田侑布子)