注目の句集 井越芳子『雪降る音 』 (2019年9月 ふらんす堂) 句集から感銘句を恩田侑布子が抄出いたしました。著者から恵贈に与りましたことをここに感謝いたします。 ↑ クリックすると拡大します

令和元年11月10日 樸句会報【第80号】 11月初回の句会です。この時間、東京では碧天のもと、即位を祝うパレードが催されていました。 兼題は「立冬」と「ラグビー」です。 入選句と原石賞2句を紹介します。 ○入選 補聴器を厭ふ母なり冬日向 山本正幸 母は長寿を賜った。代わりに耳は遠くなり、家族が会話に困るほど。「お母さん補聴器つけようよ」他のことには従順なのに、なぜか補聴器には耳を貸さない。いままでずっと自然体で生きて来たように、これからも齢相応でいいと思っているよう。日だまりにくつろぐ母を見やる作者の清雅なまなざし。慈しみの感情には、誇り高き母への尊敬の念すら混じっている。冬日向の浄福である。(恩田侑布子) 合評では 「補聴器はどうしてかみんな嫌がるようです。このお母さんもそうなんでしょう」 「“なり”が気になった。ちょっと強い感じ。“なり”を使わずに詠ったほうがいいのでは?」 などの感想、意見が出されました。(山本正幸) 【原】早朝の短き電話冬に入る 天野智美 早朝に鳴る電話は「不吉な電話」か「よくない報せ」にちがいないと、句座でこの句を採られた方は電話内容をマイナスイメージに受け取りました。そのような思わせぶりな意味内容にしてしまうと句柄が小さくなりがちです。単純に、朝早く電話があり、すぐ切れ、寒さにぶるっと来た瞬間の感覚の良さを活かしたいと思います。そこで、 【改】あつけなき朝の電話や冬に入る こうすると情緒がもつれません。スッキリ乾いた初冬の朝が端的に現れます。(恩田侑布子) 連衆から 「早朝の電話とは、あまりいい知らせではないことを想像させます。私も両親が田舎にいて、朝方に電話が鳴るとドキッとします」 「“短き”とは会話が短いだけでなく、呼出し音の短さかもしれない。いい電話ではなく、出ても用件だけ。いろいろ思いをめぐらせる句ですね」 などの感想がありました。(山本正幸) 【原】寒晴れや荒ぶるトライ大地待つ 萩倉 誠 兼題の「ラグビー」は、テレビ観戦が多いだけにゲームの一コマに終始しがちでした。この句は真っ青な冬空をいきなり打ち出し、中七の「荒ぶるトライ」へとラグビーの王道の展開を見せる力があります。ただし「大地待つ」は窮屈なので、「地が待てり」としてみましょう。 【改】寒晴や荒ぶるトライ地が待てり 下五のイ音の上下にリズムが引き締まり、中七までのア音が一層華やかになります。さらに全体五音のラリルレロ行までが、歯切れ良い音楽を奏で出します。(恩田侑布子) 今回の兼題の例句が恩田によって板書され、それぞれ短評がありました。 冬来たる平八郎の鯉の図に 久保田万太郎 冬となる風音夜の子にきかす 古沢太穂 ラグビーボールぶるぶる青空をまはる 正木ゆう子 ラガーらのそのかち歌のみぢかけれ 横山白虹 ラグビーの音なき画面雨しぶく 行方克巳 [後記] ラグビーのワールドカップ日本大会が盛り上がりを見せ、その余韻が列島に残っているようです。今回の兼題でもあり、句会の議論にも熱が入ります。「楕円球を高く蹴り上げる」内容の投句に対して、「これは完璧に成功したキックですね」との評がありました。ラグビーの見巧者にはそこまでわかるのだと感じ入った筆者です。これも十七音に凝縮された俳句の力かもしれません。 次回兼題は、「冬の蝶・凍蝶」と「マスク」です。(山本正幸) 今回は、入選1句、原石賞2句、△4句、✓シルシ6句、・3句でした。 (句会での評価はきめこまやかな6段階 ◎ ◯ 原石 △ ゝ ・ です)

令和元年10月30日 樸句会報【第79号】 10月2回目の句会です。晴天の秋の午後、連衆が集いました。 兼題は「小鳥」と「釣瓶落し」。 入選句と原石賞4句を紹介します。 ○入選 秋麗や手にしつくりと志戸呂焼 前島裕子 志戸呂焼は遠州七窯の一つ。静岡県で最も歴史のふかい焼物である。この茶陶の魅力に取りつかれて私自身、二十代の数年間は毎日陶芸修行にいそしんだ。 遠州の「きれいさび」といわれるが、秋の野や、星の夜を思わせる釉景色と手取りのふわりとした温雅さを特徴とする。その志戸呂の持ち味が端的にやさしく表現された。 志戸呂の静かな鉄釉は秋の澄んだ午後にこそふさわしかろう。民芸のようなぼこぼこした厚手でもなければ、志野の艾土のような肉感でもない、「しつくりと」した手取りが、秋麗の青空と響く。 じつはこの句は草の戸「志戸呂・心齋窯」への贈答句。挨拶句なるものは、やや予定調和の気味があってこそ安らげる。よくはたらいている季語「秋麗」は最高の贈答である。(恩田侑布子) 【原】被災地の釣瓶落しや泥の床 松井誠司 【改】被災地は釣瓶落しや泥の床 なまなましい現場感がある。とてもテレビでみて作ったとは思えない。案の定、作者の実家が長野市穂保で、救援に駆けつけた実体験の作であった。原句のままでも、充分とまどいと悲しさが感じられる。ただ、「の」を「は」へ一字変えるだけで、いっそう天災の無情さと天地の運行の非情さ、対する人間の非力が際立ち、句柄が大きくなると思うが、いかが。(恩田侑布子) 合評では、「ここのところ水害が続いています。泥を落としても落としても家の掃除や片づけが終わらない。“釣瓶落し”に被災者の気持ちまで出ている」と共感の声がありました。 (山本正幸) 【原】かさね塗る柿渋釣瓶落しかな 前島裕子 【改】羽目に塗る柿渋釣瓶落しかな 柿渋と釣瓶落しの配合のセンスに瞠目した。惜しいのは「かさね塗る」の上五。どこでなにを塗っているかさっぱりわからない。そこで、田舎家の古い板羽目を塗っているところとしてみた。歳月に洗われ木目の立った板張りの壁に、茶と弁柄のあいの子のような柿渋が重なり、釣瓶落としの闇が迫り来る。色彩の交響に日本の秋の美が感じられよう。(恩田侑布子) 合評では、 「この季語を知ったとき“柿渋”をすぐ連想しました」 「今まさに塗っているところですね。重ねて塗る度に色が味わい深くなっていく。季語と即き過ぎかとも思ったが、イメージはピッタリだ」 「時間を忘れて塗っている。夕日の最後の色とよく合っている」 「“釣瓶落し”は今の子どもたちには分からない。“柿渋”も知らないかもしれません。なんか趣味的な感じのする句です」 など感想、意見が飛び交いました。(山本正幸) 【原】草食むは祈りのかたち秋落日 天野智美 【改】草食むは祈りのかたち秋没日(いりひ) 放牧の牛でもいいし、草食性の昆虫でもいい。草を黙々と一心に食べている姿を、「祈りのかたち」とみたところに詩の発見がある。あとで作者に聞いたら、アイルランドに暮らしていた頃、バスの中から見た羊の放牧風景とのこと。なるほど彼の地はいっそう日暮れが早かろう。 惜しいのは下五「秋落日」の字余りによるリズムのもたつきである。素直に「秋没日」として定型の調べに乗せれば、いっそう祈りも清らかになろう。羊のまるいシルエットも淡い影絵のように見えてくる。(恩田侑布子) 【原】釣瓶落し豆腐屋の笛うら返る 村松なつを 【改】釣瓶落し豆腐屋の笛うら返り 豆腐屋が金色のラッパを吹いて自転車でやって来たのは、記憶では三〇年も前のこと。いまはもっぱら箱バン形の軽トラックで、自動スピーカーになってしまった。 それはともかく、この句のよさは、釣瓶落しに豆腐屋の笛の音色がぴいーと半音裏返って聞える独特のもの哀しさにある。小品スケッチとして味のある俳句なので、ここは終止形にしないほうがいい。たった一字「うら返り」とするだけで、にわかに夕闇の余情がひろがり、澄んだ高いラッパの音が尾を引くのである。(恩田侑布子) 合評では、「近所に軽トラでテープを流しながら豆腐を売りに来る。笛の音が裏返るのだから、作者のところへはきっと自転車で来るのだろう。早く売り切って家に帰りたいという思いと“釣瓶落し”が響き合っています」との感想が聞かれました。(山本正幸) 注目の句集として、大石恒夫句集『石一つ 』(2019年9月 本阿弥書店刊) から恩田が抽出した十四句が紹介されました。 連衆の共感を集めたのは次の句です。 老いと言う純情もあり冬の蝶 祝 大隅良典氏ノーベル医学賞受賞 細胞に死ぬプログラム秋うらら 春の夜の筆圧勁き女文字 自分史を書くなら冬木芽吹く頃 蕗の雨御意と頷くばかりなり (おおいし・つねお) 1928年静岡市生まれ。2009年 静岡駿府ライオンズクラブ俳句会入会。2013年 85歳にて外科医ほぼ引退。現代俳句協会通信添削講座入会。塩野谷仁氏に師事。「遊牧」会友。18年同人。2019年 現代俳句協会会員。 ※ 静岡市葵区鷹匠 大石外科胃腸科医院 元外科医 静岡高校61期。 [後記] 句会を終わって外に出ればまさに“釣瓶落し”でした。駿府城公園の周りや中心市街には11月1日から始まる「大道芸ワールドカップin静岡」を告知するポスターがあちらこちらに。 今回の句会で胸に落ちたのは、豆腐屋の句をめぐる「立句」と「平句」についての恩田の解説です。俳句の全てがいわゆる「立句」を目指す必要はない。内容と容れものが合っているかが問題で、「平句」での表現が相応しい事柄もあることを学びました。同列に論じることはできませんが、作曲においても「調性」の選択が作品を決定づけるようです。 次回兼題は、「立冬」と「ラグビー」です。 (山本正幸) 今回は、入選1句、原石賞4句、△4句、✓6句、・3句でした。 (句会での評価はきめこまやかな6段階 ◎ ◯ 原石 △ ゝ ・ です)

令和元年10月13日 樸句会報【第78号】 10月最初の句会は、台風19号が伊豆半島に上陸した翌日の開催となりました。恩田も避難所生活明けで、名古屋や埼玉の連衆は交通機関の不通などから参加できず空席が目立ち、ちょっと淋しい句会に。台風一過の秋晴れとはいえ、他県の河川の氾濫被害に胸が痛みます。 兼題は「水澄む」と「葡萄」です。 原石賞の4句を紹介します。 【原】黒葡萄ホモサピエンス昏々と 伊藤重之 黒葡萄はたわわに輝いているが地球上の動物の一種、ホモサピエンスだけは「昏々と」している、という句意。作者は「昏々と」で、人類のおろかさを表現したかったのだろう。しかし「昏々と眠る」というように深く眠るさまとみわけがたくなってしまうのが惜しい。そこで、 【改】黒葡萄ホモサピエンス昏みゆく とすれば「黒葡萄」ではっきりと切れる。中七以下との対比が際立つ。黒葡萄はつややかに豊穣の薫りと甘さを持ち、人類はますます昏冥をふかめ闇に呑み込まれてゆくのである。(恩田侑布子) 合評では、 「“昏々と”の次にどんな言葉が隠されているか気になります。“眠る”じゃないですよね?」 「“黒葡萄”と“昏々と”は合っている。ここに詩として醸し出されているものがあるのかもしれないが、私には世界が立ちあがって来ない」 「意味がうまくつかめませんでした」 などの感想がありました。 (山本正幸) 【原】六百句写し終へたり水澄める 前島裕子 作者はある句集に感動して尊敬のあまり、まるごと六百句をノートに筆写し終えたという。ただ原句の「水澄める」に付け足し感がある。俳句は語順を換えるだけで雰囲気が一変する。 【改】水澄むや写し終へたる六百句 こうすれば、水のみならず作者の周りの大気までもが澄み渡り、秋の昼の静けさに実感がこもる。こころをこめて六百句を写し取った達成感は、作者の心境をいつしらず高めてくれていたのである。 (恩田侑布子) 合評では、 「達成感と“水澄めり”がとてもよく合っていると思いました」 「六百句写す行為って何? 写経ほどのインパクトがない」 「季節感が感じられませんでした。季語が動くのでは?」 などやや辛口意見も聞かれました。(山本正幸) 【原】水澄みて木霊の国となりにけり 芹沢雄太郎 このままでも十代の少年俳句ならば悪くない。ファンタジックで童話的な俳句として初々しい。ただ作者は三〇代半ばの三人の子のお父さん。となると、どうか。やはり等身大の大人の句であってほしい。次のように一字を換えてみよう。秋の深い渓谷が出現するのではないか。(恩田侑布子) 【改】水澄みて木霊の谷となりにけり 本日の最高点句でした。 合評では、 「俳句のかたちとして“~~の国となりにけり”はありがちです」 「“水澄む”と“木霊の国”は共通するイメージがあり、即き過ぎかもしれない」 「“国”とは国家ではなく、山国とかの触感や空気感のある“国”だと思う」 「“木霊”とは、声と精霊のふたつのイメージがある。透きとおった木の精霊とすれば、透明感、木々の緑、水の青、という色が見えてきますね」 「ここには人のいない感じがして少し怖い」 「俳句初学の頃、“とにかく見たものを詠め”と言われた。この句からは何も見えてこない。観念的な句だと思います」 など様々な感想、意見が飛び交いました。 (山本正幸) 【原】しどろなる思考を放棄葡萄むく 萩倉 誠 「しどろなる思考」まではいいが、つぎの「放棄」という熟語は固くて気になる。また葡萄の皮をむくで終わるのは、いささか中途半端。句意を変えずに添削すれば、 【改】しどろなる思考やめなん葡萄食ぶ となる。「もういいかげん筋目なくあれこれ考えるのはやめよう」そう自分に言い聞かせて頬張る大粒の葡萄の甘さ。思考から味覚の酔いへ耽溺するおもしろさ。 (恩田侑布子) 合評では、 「こういうことよくある。深く共感した。漢語が固いが葡萄がそれを和らげている」 「葡萄をむいているけど、まだ思考にこだわっているのでしょう」 「“思考”と“放棄”というふたつの言葉が強くて気になります」 「どうでもいいことを考えているのなら“放棄”なんてしなくてもいいでしょ? 内容に共感しなかった」 と議論が広がっていきました。 (山本正幸) 今回の兼題についての例句が恩田によって板書されました。 黒きまでに紫深き葡萄かな 正岡子規 葡萄食ふ一語一語の如くにて 中村草田男 水澄みて四方に関ある甲斐の国 飯田龍太 澄む水のほか遺したきもののなし 恩田侑布子 注目の句集として、 井越芳子『雪降る音 』(2019年9月 ふらんす堂) から恩田が抽出した二十一句が紹介されました。 連衆の共感を集めたのは次の句です。 やはらかにとがりてとほる蝸牛 寒の雨夜が来てゐるとも知らず 天辺のしいんと晴れてゐる冬木 ふうりんは亡き人の音秋日向 森はなれゆく春月をベッドより 冷やかに空に埋もれてゐたりけり あをぞらや眼冷たきまま閉づる 井越芳子『雪降る音』のページへ [後記] 台風の影響で句会に参加できない連衆が相次ぎ、こじんまりと、それゆえに濃密な句会となりました。 今回、恩田の「等身大の大人の句であってほしい」(上記“木霊の国”の評にあります)との言葉を、精神的にいつまでも青春していたい筆者は「その年代の自分にしか詠めない句」を追求すべしとの鞭撻と受け止めました。確かに歳を重ねるにつれて、知らないことや新しい発見が逆に増えることを実感します。俳句の眼をもって見ればなお。 次回兼題は、「小鳥」と「釣瓶落し」です。 (山本正幸) 今回は、原石賞4句、△1句、ゝシルシ3句、・6句でした。 (句会での評価はきめこまやかな6段階 ◎ ◯ 原石 △ ゝ ・ です)

砂漠と俳句 8月下旬、中国の「内モンゴル自治区」という所へ行き「植林活動」を体験してきました。砂漠に1mの穴を掘り2メートルのポプラの苗木を植えるのです。炎天下での作業なので、汗まみれ・砂だらけ・・・。 この緑化活動は30年前に日本の一人の学者が取組み初めたのが最初ということでした。鳥取砂丘を農地に変えた経験をもとにして、この地の「緑化」に挑んだのです。葛を植えては羊に食べられ、苗木を植えては幹をかじられ、水の確保に奔走し、苦難の連続を乗り越えて、砂漠を緑の地に変えたのです。もちろん、その過程には多くの日本人の手がありました。 起伏にとんだ砂漠なので、丘の上に立つとさながら「天下人」であり、谷の中に立つと、まさにアリジゴクの様です。ほんの一時訪れる人には「自然の偉大さ」を感じさせますが、ひとたび風や雨になると、すべてを呑み込んでしまう恐ろしさを内包しているのです。砂漠は、そんなところでした。 360度砂に囲まれた地に立って、瑞々しい日本の自然を思いました。寒い冬を耐えた後にやってくる、あの春のうれしさ、沈む夕日を眺め、次第に回りがシルエットになってくもの悲しさ・・ でも、ここでは「みかんの花咲く丘」や「ふるさと」のような曲想は生まれてこないだろうし、俳句のような文化にも縁が無いように感じました。だから、句も「無季」になってしまうのではと思っていました。 〇ポプラ植ゑ流砂止めむと倭人の手 〇人影にジェットエンジンもつトカゲ 〇晩餐のモンゴルの唄白酒干す ・夕食時に、地元の顔役に促されて通訳の人がモンゴルの唄を歌ってくれたのです。 「素晴らしい歌声でした。なんのお礼も出来ませんが、日本の俳句は聞いたことがありますか」 「・・詩のことですか」 「ええ、最も短い詩です」 ・・・ノートに書いて彼に渡したもの・・ でも、ここには砂漠としての自然があるのではないか。少なくも、時候や天文あるいは地理の季語は成立するのではないか・・。 〇秋風や砂地を直に駱駝の背 〇モンゴルの唄に色なき風砂漠 置き去りにされて帰れなくなるのではと心配しながら眺めた星空は魅力的でした。 〇羊追ふ砂漠の民や天の川 〇モンゴルの唄は砂漠へ天の川 貴重な体験の中で思ったことの一端をしたためてみました。 令和元年9月 松井誠司

令和元年9月25日 樸句会報【第77号】 9月の最終週だというのに、「暑い」という声があちこちから聞こえた日の句会でした。 兼題は「秋刀魚」と「“音楽”に関する句」。 入選句と原石賞2句、△1句を紹介します。 〇入選 免許証返納せむか秋刀魚焼く 山本正幸 運転も、秋刀魚を焼いて食べるのも作者の何十年の日常生活であった。この秋、秋刀魚を焼きながらふと思う。高齢者が幼子の命を奪う痛ましい事故がよく報じられる。おれも免許証、そろそろ返納するほうがいいのかな。免許証も秋刀魚もふだんの暮らしの象徴である。その一方を手放すことになる未知の日々が近づく。この戸惑いは古希を迎えた作者の健やかな良心を証明していよう。秋刀魚を焼く煙が秋思もろとも燻して腸までほろ苦く美味しそう。(恩田侑布子) 「“免許証の返納”という社会的なことと“秋刀魚焼く”という生活のこととの取り合わせが非常にうまい」「秋刀魚の本質をとらえている」「時事的すぎませんか? 川柳のよう・・」などの評が聞かれました。 作者は、「この句を家人に見せたら、アナタは焼いたことないでしょ、と言われたので、‟秋刀魚食ふ‟にしてみた。でも句としては“焼く”のほうが良いと思い、もとに戻しました」と語りました。(猪狩みき) 原石賞の二句について、恩田が次のように評し、添削しました。 【原】 太陽の塔の背中や穴惑 芹沢雄太郎 改1 太陽の塔を背(そびら)に穴惑 改2 太陽の塔の後(しりへ)や穴惑 ユニークな俳句。ただ、原句は「背中や」がもんだいです。太陽の塔の背中に蛇が張り付いているように読めてしまう。穴惑は冬眠のため地中に潜る寸前ですから距離感がほしいところ。いろいろな変え方がある。[改1]はひとまず距離感が出る。[改2]にすると、蛇は、岡本太郎の造形した太陽の顔をみることなく冬眠に入る。穴惑が不思議な実存感をもって太陽の塔と拮抗を始めよう。 (恩田侑布子) 【原】 無職なり瓢にサティ聴かせをり 山本正幸 改1 無職なり瓢にサティ聞かせつつ 改2 職引いて瓢にサティ聞かせをり 原句は「なり」「をり」が障る。上五をそのまま残すならば[改1]のように下五は「聞かせつつ」と柔らかに終わりたい。下五を残すならば[改2]のように上五は「職引いて」とし、サティの曲の軽やかさを生かしたいところ。 (恩田侑布子) 今回の最高点句でした。「“無職”“瓢”“サティ”の3つのつながりがおもしろい」「瓢を見ながらひとりの時間を楽しんでいる感じが良く出ている」「上五の大胆さがいいのか、それとも乱暴なのか?」「定年退職ではなく“職なし”と読んだ。若い人なのかも」という連衆からの評でした。 (猪狩みき) △ いわし雲ブリキの笛を旅の友 見原万智子 作者の弁を聞くまでアイルランドの笛とはわからなかったが、安価で親しみ深い銀色の笛が愛らしく感じられた。一人旅で帆布の旅鞄などにしのばせたそれを、さりげない山鼻や岬の尖などで吹く健康な作者像が彷彿とする。爽やかなロマンのある俳句。 (恩田侑布子) 合評では、「どんな旅? ひとり旅? いろいろ想像させる。情感があります」「細い雲と旅の長さがオーバーラップする」などの感想がきかれました。(猪狩みき) 今回の題の名句ということで恩田からいくつかの句の紹介がありました。連衆に人気だったのは 暗室の男のために秋刀魚焼く 黒田杏子 江戸の空東京の空秋刀魚買ふ 攝津幸彦 火だるまの秋刀魚を妻が食はせけり 秋元不死男 などでした。 [後記] 今回の題は、私には難しく感じられる題でした。何が「難しさ」をもたらすのかはっきりしないのですが、自分にとって作りやすい題とそうではない題があることがわかり、そのことを興味深く思っています。 ‟内容と表現が合っているか”のレベルまで考えられるようになりたいものだと思います。まだまだ道は遠そうですが。 次回兼題は、「水澄む」と「葡萄」です。 (猪狩みき) 今回の結果は ◯1句 【原】2句 △2句 ゝ9句。 (句会での評価はきめこまやかな6段階 ◎ ◯ 原石 △ ゝ ・ です)

令和元年 9月8日 樸句会報【第76号】 9月1回目。台風15号が静岡に上陸する気配を感じながらの句会となりました。 句会冒頭に、2020年版「戸田書店カレンダーノート」に樸の連衆の句が掲載されることが恩田より発表され、掲載一句一句に対する恩田からの熱い選評と、戸田書店先代社長夫人・戸田聰子さんの思い出が語られました。 兼題は、「月」と「爽やか」です。 特選句、入選句及び△1句を紹介します。 ◎特選 人類へ月の兎に近よるな 林 彰 生まれて初めて聞いた神話は、アマテラスでも海幸山幸でもなかった。 「お月さまにはうさぎがいて、おもちをついているんだよ」 幼いころはよく酒屋へお醤油を買いに行くお使いをさせられた。往きはカラの一升瓶が帰りはずっしり重い。赤ちゃんを胸に抱くようにして帰ったものだ。その時、幼ごころに長い道のりのおともはお月さまであった。夜道の心細さに「出た出た月が、まあるいまあるいまんまるい、ぼーんのような月が」と歌えば、うさぎがはねた。もううさぎさん、後ろに行っちゃったかな。見上げるたびに、月から白い長い耳がこぼれそう。いつまでたってもついてくるのが不思議でならなかった。 二〇一九年の年頭に中国は月の裏側に人工衛星を着陸させた。九月にはインドの探査機が月の南極に着陸寸前。すでに五〇年前、アメリカ人が月を踏んだ。テレビ画面に写る月はまるで砂漠のように見えた。 中国神話では月には蟾蜍に化した嫦娥が住んでいる。神話は古代人の迷妄のしるしだとする考えもある。しかし、月の満ち欠けに再生を祈り不老不死を願った心性は、人間が死から免れない以上、現代人にもよくわかる。 掲句は月にではなく、「月の兎に近よるな」という。この差は大きい。 「わたしたちのなかに住む清らかなものを、知識と技術で滅ぼしてくれるな」 仰がれる時、月の兎はかがやかしい白をもってはね遊ぶ。 (選 ・鑑賞 恩田侑布子) ○入選 月白やマジシャンは先づカード切る 田村千春 「月白」という美しい季語を、まだ俳句を始めてまもない作者は歳時記に発見し、たちどころに過去のある記憶がよみがえったという。手品を始める白い長い指が一束のカードを繚乱と歯切れよく切り始める。これから始まる魔法の空間の先触れのように。月はいま、銀の湖のように山窪の空を明るませている。まもなく中秋の名月が上がる。その前のときめくような、どこかものさびしいようなたまゆらの時間に、あやかしの十指が澄み切った時間の開幕を告げる面白さ。 (恩田侑布子) ○入選 袖まくり路上ピアノの爽やかに 田村千春 最近のテレビに、世界の各都市の駅のコンコースにピアノを置いて、自然発生的に繰り広げられる市民の演奏を紹介する番組がある。この句は「袖まくり」がいい。この初句で、ふだんから弾いている音楽家でも音大生でもないことがはっきり想像される。純粋に楽しみでピアノを弾くひとである。長袖になったばかりの秋服の袖をまくる。ちょっと久しぶり。「さあ」という心はやり。素朴な生活者の顔がそこに表れ、まさに爽やか。袖をまくる仕草はどこかカワイイ。 (恩田侑布子) 今回、特選と入選が奇しくも、名古屋市在住の精神科医と藤枝市在住の内科医という医師ふたりに占められた。俳句は文科系だけのものでないという良い証拠。もっとも文化系・理科系という旧概念から脱して、自由に往還し反響し合っていくところに日本と俳句の未来が開けるように思う。(恩田侑布子) △ 爽やかやトレモロこぼす名無し指 村松なつを 合評では、プロではなく、アマチュアギター奏者が屋外で楽しく演奏している感じがする。薬指ではなく名無し指としたところにアマチュアの名もなき演奏家のイメージを重ねたのではないか。などという意見が挙がりました。 作者によると、「爽やか」という季語を「爽やかに」と使いたくなかったそうです。また、この句で演奏している楽器はギターではなくフルートであり、フルートではトレモロのことをトリルとも表現するとのこと。それを聞いた恩田は フルートのトリルさはやか名無し指 と添削し、映像がさらに鮮やかに浮かび上がりました。 (芹沢雄太郎) 今回、恩田より兼題「月」「爽やか」の例句の紹介がありました。その中で恩田は、俳句における「月」という季語の重要性と、「爽やか」という季語の作句の難しさを語りました。 連衆の共感を集めたのは次の句です。 やはらかき身を月光の中に容れ 桂 信子 道なりに来なさい月の川なりに 恩田侑布子 過ちは過ちとして爽やかに 高浜虚子 爽やかに第一石をうちおろす 山口青邨 [後記] 今回は恩田と連衆の選がほとんど重なりませんでした。限られた選句の時間の中で、どれだけ相手の句を読み込めるのかが問われます。 「俳句は、作者と読者の一人二役を楽しめる興奮の場であり、表現の喜びと共感の喜びがある」と恩田は言います。(※) 選句も作句と同等に修練を積んでいかねばと改めて思わされました。 次回の兼題は「音楽に関係した句」「秋刀魚」です。(芹沢雄太郎) (※)恩田は5月10日開催の静岡高校教育講演会でも同様のことを述べています。 講演会のページへ 今回は、特選1句、入選2句、△2句、ゝシルシ5句、・11句でした。 (◎ 特選 〇 入選 【原】原石 △ 入選とシルシの中間 ゝシルシ ・ シルシと無印の中間)

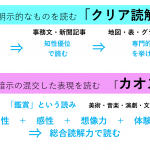

「あなたの橋を架けよう」 第40回静岡高校教育講演会 ・日時 2019年5月10日(金)13時30分開演 ・会場 静岡市民文化会館 大ホール ・講師 恩田侑布子 6月20日にアップロードした上記の静岡県立静岡高校教育講演会レポートにおいて、項目のみご紹介した章についてあらましをご紹介します。 既にご紹介した第2章・第3章に続く第4章は、「読むという行為」の意味を考察し、高校生の皆さんに向けて、恩田の考えを問いかけたものです。 非常に広い「読む」ことの意味を、恩田は独自の考察により『クリア読解』『カオス読解』『耕し読解』の三つの言葉で表わしました。そして、『耕し読解』こそはクリエイティヴの土台であり、文系・理系を問わずイノベーションの源である。AIと人間が共存する時代において、人間にしかできない『耕し読解』を深めてほしいと訴えました。 先のレポートに引き続き、静岡高校OBの川面忠男様が作ってくださった抄録を中心にご紹介します。 (なお、『クリア読解』『カオス読解』『耕し読解』は、今回の講演にあたって恩田が考案した造語です。) 第4章 「読むという行為」-AIの時代だからこそ、人間にしかできない『耕し読解』を深める 物を見る時は大きな視線、微細な視線という二つの視線が必要ではないか。しかも、二つの間を往復する。それが「蝶の眼」と「月の眼」だ。今までは地上をひらひら舞う蝶の眼で見て来た。ここで俳句からいったん離れて月の眼になってみよう。人間社会を大きく俯瞰し、読むという人間の営みと可能性を探ってみよう。 読むことは広大で限りないものだ。それは三つの範疇に分けられる。 一つは読む対象がはっきりしていて明示的なもの。 二つ目は明示と暗示の混淆した表現。 三つ目は生きて動くこの現実社会、ひいては宇宙そのもの。 一つ目の明示的なものは、信号・標識、事務的な文章、新聞記事、さらには学術論文などで、知性、判断力が読み解いてゆく。知性優位で読むことからこれを〝クリア読解〟と名づけよう。 二つ目の明示と暗示の混淆した表現には、絵画、小説・詩などあらゆる文学・芸術作品が含まれる。ここはクリア読解の知的な判断力だけでは読み解けない。知性に感性、想像力、体験の総合力が求められる。これを〝カオス読解〟と名づけよう。 さて、読むという行為はクリア読解、カオス読解に尽きるものだろうか。それだけで十分と言えるだろうか。 現実社会とその動態を読むということには、上記の二つの表現とは違うものが三つある。 一つは形が定まったものではないということ。現実の社会は常にダイナミックな動態だ。鴨長明が「ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にはあらず」と言ったように変化し続ける。 二つ目は誰かに与えられるものではないということ。自らが能動的に読むということではじめて立ち上がって来る。 三つ目は主体的に読み解いたものを私蔵しないことだ。現実に活かし反応させるという積極的行為が必要になる。それは自己の認識と外部の存在との間で、認識のピストン運動をすることで健全な読解力になる。自分の立っている場所を中心に、外界を認識し、周りに働きかけ、少しずつ変えていく過程で認識が深化・成長する。これを〝耕し読解〟と名づけよう。 耕し読解には経済面と精神面がある。産業社会は消費者に求められるサービスを読み取り、それを商品化することで持続可能だ。実利的な読解だ。 一方、精神面の読解は死者や弱者の思いを読みこみ、尊敬し思いやるという人間の尊厳に関わる読解がある。未来と過去を読むことも求められる。現在はそれだけで自立していない。過去と未来にまたがっている。これを総合理解力で読み取り、問題解決に役立てなければならない。 ここ20年、グローバルに視ると、日本は経済的地位が相対的に落ち、高齢化や少子化、性差別の問題など社会的な問題への対応が遅れた。今までは経済が回っていれば人間の精神面をないがしろにしてもよかったという面があったが、今後は人のメンタリティにも目を向けなければ社会が立ち行かなくなる。そこで経済と精神という両者が結びつく。 耕し読解はあらゆるクリエイティヴの土台である。ここから様々なイノベーション、諸学問の研究、科学の発見、思想の構築、芸術、そして俳句も生まれる。 耕し読解は未来を引き寄せる大きな力になることがわかる。 AI が急速に勢力をのばしている。こうした状況の中で人類が耕し読解という主体的なことを手放して知的、感性的な怠慢に陥ってしまったらどうなるか。AIが人間の価値観を左右しかねない。もはやその寸前だ。 耕し読解の実例としての俳句をみてみよう。人間が自然をコントロールするところに文化があるという考えがある。一方、人間は自然と和み合うものという考えがある。俳句も人間と自然を一体のものとして捉えて来た。 しかし、21世紀は自然との調和という掛け声だけでは現実を捉えることはできない。 俳句は自由に捉えることができる。なぜなら俳諧自由という精神があるから。 世界のどんなことでも垣根を設けず自由に精神を解放し、往き来しようとする。決まりきったものの見方や考え方から脱皮して自分なりの新しい切り口で対象に迫ろうとしている。 それは「自己更新」の豊かさにつながってゆく。芭蕉はこれをひとことで言った。「きのふの我に飽くべし」と。 現実を直視し物を生き生きと感じる理系や科学者に優れた俳句が多いということもそれを証明している。例えば山口青邨は東大工学部の教授で鉱山学者だった。青邨は中国の長江の畔で一輪のたんぽぽと出会い、〈たんぽゝや長江濁るとこしなへ〉という句を作った。向こう岸は見えず土砂で濁った川が滔々と流れている中に真ん丸い黄色の花がクローズアップされる。永遠へという言葉の古語、〈とこしなへ〉が句の感情を高めている。中国の穀倉地帯が広がり、稲作文化の黎明期を思い起こさせる。春秋戦国時代、怒涛のような歴史の興亡を絵巻物のように想像させる。鉱山学者として何億年の地質史を背景に長江に咲くたんぽぽを耕し読解してみせた。 ◇《引き続き恩田さんは、新潟医科大学教授で法医学者だった高野素十の〈くもの糸一すじよぎる百合の前〉、〈塵とりに凌霄の花と塵少し〉を挙げ、対象をリアルに見つめる科学者の目と俳句との親和性について高校生に語り掛けました。》 (川面忠男 2019・5・24)