駿府城石垣の躑躅が咲き始めています。

兼題は「風光る」と「雲雀」です。

入選句、高点句を紹介していきましょう。恩田侑布子特選はありませんでした。 (今後、掲載句についての恩田侑布子の評価は以下の表記とします。)

◎ 特選 〇 入選

【原】 原石賞 △ 入選とシルシの中間 ゝ シルシ

〇給食の残され組や揚雲雀

藤田まゆみ 合評では、

「なつかしさがある。給食を食べるのが遅くて教室に残された子たちへの作者の優しさを感じる」

「私も“残され組”だったので気持ちがわかる。外から雲雀の声が聞こえる。早く出てこいと」

という感想の一方で、

「私の頃は給食がなかったので、残念ながら理解できませんでした」

「今ではこれは体罰になってしまう。不登校になったらどう責任を取るのか、と親からクレームがくるだろう」

など世代間格差?を感じさせる発言もありました。

恩田は、

「田舎の野原の中の小学校を思う。雲雀は励ましているようでもあるし、からかっているようでもある。いずれにしてもかつての体感のこもったユニークな句」

と評しました。

〇風光るにつぽん丸の操舵室

山本正幸 合評では、

「清水港に子どもを連れて日本丸を見学に行ったことがあり、よく分かる句」

との感想。

恩田は、

「句としてできてはいる。その一面、ややステレオタイプで面白みに欠ける。絵葉書俳句」

と講評しました。

〇天空に声残してや落雲雀

松井誠司 恩田の講評。

「雄雲雀の哀れが出ている。自分の声の限界まで鳴いて、墜落のような落ち方をする。落雲雀にもはや声はないのに天空には残っているというところに詩がある。シンプルだが、忘れ難い句」

〇県境の尾根緩やかに風光る

佐藤宣雄 合評では、

「景が平凡」

との指摘。

恩田は、

「季語が生きていて、本意が捉えられている。気持ちがよく健やかな句である。“国境”だと月並みになるところだ」

と講評しました。

作者は、

「平凡な句になっちゃった。はじめは“尾根の石仏”だったが、それだとホントに月並みでした」

と句作を振り返りました。

【原】陽を乗せし富士傾くや落雲雀

杉山雅子 恩田は、

「過去形と現在形が混在しているので、ひとつの時制にすべきである。語呂もよくない。ただ、雲雀になりきっている作者の視点は面白く、身体感覚と一致した表現が素晴らしい」

と講評し、次のように添削しました。 日を載せて富嶽かたむく落雲雀

「こうすると落ちてゆく雲雀に乗り移った眩暈のような大景が見え、蛇笏ばりの格調が出ませんか?“富士”より“富嶽”にする方がダイナミックでしょう」

と解説。

スマホ繰るネールアートに風光る

萩倉 誠 これが本日の最高点句でした。議論が沸騰。

「素材の新しさ。そこに惹かれて採った」

「上五~中七ときて“風光る”という季語で締める。指先に光が集中していく面白さ」

「具体性があり、景がよく見える。ただ、細かく焦点を当てていくことと風景が合わないかも」

「電車で乗客の半分くらいがスマホに触っている風景かな」

「しゃれているが、季語とズレを感じる」

「“に”ではなく“や”で切ったほうがいい」

恩田は、

「シルシにしようか無点にしようか悩んだ。ありふれた光景であり、またカタカナだらけの句だ。風俗の新素材から句は古びていく。鮮度は感じない。動詞が多く煩雑で、散文的。季語の本意である清潔感が感じられず残念。スマホとそれを繰るネールアート自体がキラキラしていて、同じものが並んだ“お団子俳句”です」

と厳しい講評がありました。 [後記]

今回、恩田侑布子の無点二句が連衆の高点句になり、「選句眼」について考えさせられました。目新しい素材の句、季語の本意を踏まえていない句、知識だけで作った句などの見極めが大事なことを痛感しました。

次回兼題は、「春昼」と「蝶」です。 (山本正幸)

本日はスペイン国王と妃殿下、天皇皇后両陛下がご来静。会場近くの静岡浅間神社では稚児舞楽をご覧になりました。通規制のため、少し遅れて句会が開かれました。

兼題は「古草」と「春障子」です。 (句頭の記号凡例)

◎ 特選 〇 入選 【原】原石賞

△ 入選とシルシの中間 ゝシルシ 高点句を紹介していきましょう。 ◎早退けの少女かくまふ春障子

山本正幸

◎妻と子は動物園へ春障子

西垣 譲

(下記、恩田侑布子特選句鑑賞へ)

〇古草や突つ込んでおく古バイク

西垣 譲 合評では、

「情景がよく分かる。懐かしく、温かい感じ」

「家庭の物置の日陰。倉庫に入らないから横っちょに。とり合わせが面白い。」

「バイクへの愛情を感じる」

「いや、もう乗らないので、その辺に突っ込んでおくのですよ」

「“古”が二回出てくるのが引っかかる」

「でも、それが逆にいいのでは。」

などの感想、意見が出ました。

恩田は、

「“古”が味を出している。このふたつの“古”は違う。古草は去年の草だが、古バイクは10年も20年も乗ってきて愛着があり、その思い出を裏に潜めている。“古”に濃淡がある。“突つ込んでおく” というぶっきらぼうで勢いのある言葉が上五と下五を繋ぎ、血の通った俳句となった」

と講評しました。

〇約束を反故にし寝ねり春障子

佐藤宣雄 合評では、

「読めばすぐ分かる句。何か理由は知らないが出て行くのが嫌になったのだろう。“春障子”に温かさがあり、“反故にし”で滑稽味も出た」

「“寝ねり”という無責任さが男っぽい。“反故にし”に意志が感じられるが、逡巡もあるのでは。」

「居直ってますよ。反省していない!」

と感想、意見はまちまち。

恩田は、

「独特の身体感覚による春障子。すっぽかしておきながら明るさがまとわりつき、居心地が悪くて安らぐことができない。屈折した心理を春障子がうまく受け止めている」

と講評しました。

〇古草や鎌の手止める貫頭衣

松井誠司

「最近うちの菜園の手入れをした。古草は根を張っていてしぶとい。この句からはその生命力が感じられる」

「“貫頭衣”が分かりにくかったが、登呂遺跡での光景でしょうか。愛着を感じる句」

との感想。

恩田は、

「弥生人の生活の息吹が生々しく伝わってくる。作業のふと手を止めた瞬間を切り取っている。古草と貫頭衣の取り合わせが面白く、絵画的に決まった」

と講評しました。

ゝ庭石のみな角とれて草古し

杉山雅子 「昔は格式のあった古い家。その庭の石をいろんな人が踏んで通っていったのだろう。」

「日本風の落ち着いた住まい。住人は若い頃バリバリ働き、老いた今も矍鑠としている。住む人の息遣いや人物像まで投映している」

との感想が聞かれました。

恩田からは、

「落ち着いた日本の家の庭の様子を詠んでいるが、季感が薄い。“みな”はあいまいな形容であり、甘い。感じは分かるが焦点が定まらない。もう少し中七を工夫して、自分の観点で焦点を絞り直したら」

と厳しめの講評がありました。

ゝ古草やひそりと昭和閉ぢてゆく

伊藤重之 「“ひそりと”に心情的に共感する。哀惜の心」

と共鳴の声。

恩田は、

「その“ひそりと”が根付いていない。俳句は副詞や形容詞から古びていくので気をつけなければいけない。また、“閉ぢてゆく”という時間の経過表現があまりよろしくない」

と講評しました。

[後記]

今日の恩田侑布子の指導テーマは「観念から詩的真実(リアル)へ」。今回は観念に堕ちていく投句が目立ったとのこと。「意味や理屈を離れて、詩のリアルを獲得してほしい」といつもにも増して熱く語った恩田代表でした。

今回、私が「古草も新草もなく犬尿(いば)る」の句を採らせていただいたとき、恩田侑布子代表から「季重なりですが、いいのですか?」と問われました。「犬は古草と新草の区別もつかず、季語を知りませんから」と私が答えたところ、「それが理屈!そこから離れなければいけません。理屈を追い出すこと」と一刀両断されました。まさに今日のテーマ!(ちょっと堪えましたが納得です)

次回兼題は、「風光る」と「雲雀」です。(山本正幸)

特選

早退けの少女かくまふ春障子

山本正幸 頭が痛くなったのか、お腹が痛くなったのか。大した病気ではなさそうだが、思春期の危うさを感じる。桜の咲く前の柔らかいひかりが障子を明るい雪洞のようにしている部屋に引きこもる。それを春障子が意思あるように「かくまう」といった。あえて不穏な言葉を使ったことで「異化効果」が生まれ、春障子が呼吸をし出す。少女との間にあたかも密事(みそかごと)がなるよう。清楚なエロティシズムまで感じられる。言語感覚のよろしい極めて繊細な句。 特選

妻と子は動物園へ春障子

西垣 譲

ぬけぬけとした長閑さがユニーク。ちょうど妻と子が動物園のゴリラを見ている間、一家の主人である作者は所在無く春障子の明るいふくらみの中にいる。ついていけばよかったかな。いやいや、騒がしいやつらのいない日曜の昼間はなんて貴重なんだ。一抹の寂しさの中に満足感があり、いかにも春昼の風情。「へ」は俳句では難しいが、うまく働いている。そこはかとない俳味がある。

(選句・鑑賞 恩田侑布子)

彼岸の入りの句会。兼題は「ものの芽」と「春の闇」です。

句会の行われるアイセルから徒歩5分の熊野神社の鳥居をくぐると「ものの芽」に包まれるような気がします。

高点句を紹介していきましょう。今回、恩田侑布子特選はありませんでした。

(今後、掲載句についての恩田侑布子の評価は以下の表記とします。)◎ 特選 〇 入選 【原】原石賞

△ 入選とシルシの中間 ゝシルシ

高点句を紹介していきましょう。 ○ 昼酒の蕎麦屋に長居柳の芽

伊藤重之 合評では、

「リタイアした老人の一日のひとコマ。こういう身分になりたいな」

「昼酒のまったりした気分が出ている。蕎麦屋の入り口に柳の木があるのだろう」

「漢字の表記が作者の気分を表していて良い」

「ワタシもこれから“昼酒”にしようかな」

などの感想、意見が出ました。

恩田は、

「のどかな春の雰囲気が出ており、季語が効いている。お客も少なくて、馴染みの店で遠慮なく吞んでいる。窓には柳がしな垂れかかっている情景」

と講評しました。

○ 春の闇来る人の来ぬ喫茶店

久保田利昭 合評では、

「異性を待つ切ない心とマッチしている春の闇」

「生温かく濃密な春の闇の向うから現れるであろう恋人を待ち焦がれている。ここは夏でも秋でもなく“春の闇”でなければダメ」

「異性を待っているのではなく、いつもの喫茶店のそこに座っている人が来ない。どうしたのだろうという、心配の気持ちではないでしょうか」

「“待つ人の”だと散文的になるので、“来る人の” と推敲したのではないか」

などの感想、意見がありました。

恩田は、

「恋がひそんでいる。来るはずのを省略しているので含みがあり、気を揉んでいる感じが出た。 “春の闇”に体性感覚がある。闇が震えている。デリケートな質感をもった闇。季語が効いている、いのちを持っている」

と講評しました。

△渡し場の水のふくらみ蘆の角

塚本敏正 「この情景は水彩画を見るようだ。蘆が新芽を出す、いささか古めかしい渡し場の光景」

との感想。

恩田からは、

「映像再現性がある。うまくまとめてあって絵葉書的なのがやや惜しまれるが、「ふくらみ」の措辞がいい手堅い句。これからさらに新味の獲得と着眼点の飛躍に挑戦されれば塚本さんは素晴らしくなる」

との講評と励ましの言葉がありました。

ゝものの芽にかこまれて妻退院す

山本正幸 「わかりやすく、いい句だ。愛する奥さんが無事退院した。ちょうど木々の芽が盛んに出てくる時節。奥さんを寿ぐ句」

「いかにも退院おめでとうという気持ちになる」

との感想が聞かれました。

恩田は、

「季語が効いている句。やわらかな空、やさしい作者の奥様を思う心が溢れ、一物仕立てで祝意を表している。“存問”の句としては良質だが、文芸としての奥行きや多層構造はない」

と講評しました。

ゝひそめたる息ほつと吐く春の闇

西垣 譲 「若い女性の気持ちを詠っている。異性と付き合って間がなく、何かを迫られるかなと期待したが何もなかった。残念なような、安心したような気持ちが出ている」

「何のことかよく分からなかった。深くはないが、緊張感のある句。春の闇だからそれほど深刻ではないのでしょう」

などの感想。

恩田は、

「“ひそめたる”が思わせぶり。感じは分かり、雰囲気もある。しかし、正体がつかめず、根のない句と言わざるを得ない」

と講評しました。

[後記]

樸俳句会代表の恩田侑布子は、句集『夢洗ひ』の成果により平成28年度芸術選奨文部科学大臣賞を受賞しました。本日の句会の冒頭、句会の連衆から熱い祝福の拍手が送られました。ホワイトボードには大きくお祝いの言葉と花マルがいっぱい。「今回の句集が一番好きです」「日本語の美しさを堪能」との声もあがりました。連衆にとっても嬉しく励みになることです。

(恩田の受賞コメント及び、講座生からの祝詞は本HPの「お知らせ」をご覧ください。また文部科学省の芸術選奨のURLも掲載しました) 今回の句会で感じたのは、自分の感情をいかにして詩の言葉に結晶できるかということです。恩田は、“モノに託す”“潜める”“転じる”などにより、感情をストレートに出さないで句にしていくことを強調しました。「短歌ならそれ(ストレートな感情表現)ができる」とも。

次回句会の兼題は「古草」「春障子」です。

(山本正幸)

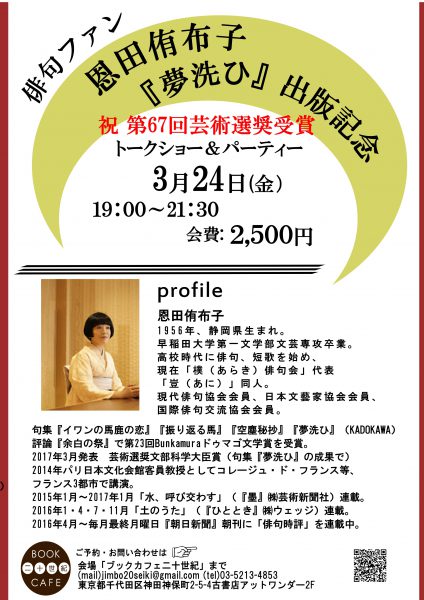

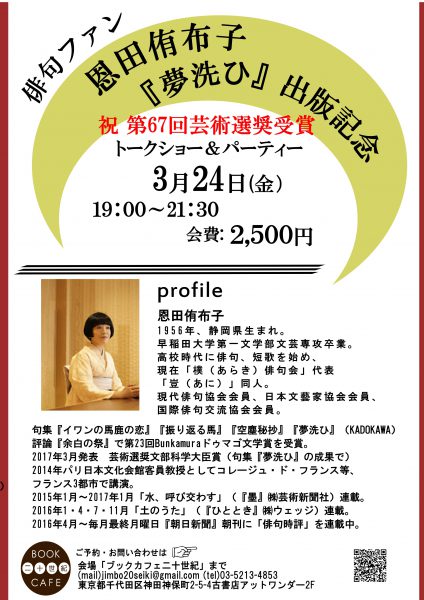

開催間際でのご案内となってしまいましたが、

3月24日(金)19:00~

神保町 ブックカフェ二十世紀にて、

恩田侑布子最新句集『夢洗ひ』の出版記念トークショー&パーティーが開催されます。

和気あいあいとした堅苦しくない会ですので、

どうぞお気軽にご参加ください。 ==============

『夢洗ひ』出版記念トークショー&パーティー

日時:平成29年3月24日(金)

19:00~21:30

場所:神保町 ブックカフェ二十世紀

住所:東京都千代田区神田神保町2-5-4

開拓社ビル2階

お問い合わせ・ご予約:TEL: 03-5213-4853

メールアドレス:jimbo20seiki@gmail.com

ホームページ:

http://jimbo20seiki.wixsite.com/jimbocho20c

==============

桃の節句の句会。兼題は「紅梅、和布」です。

句会会場近くの駿府城公園に紅葉山庭園があります。ちょうどいま、飛び石伝いに梅林を散策して香りにうたれることができます。 高点句を紹介していきましょう。 朝日入る一膳飯屋わかめ汁

佐藤宣雄 恩田侑布子の入選句で、合評では、

「生活感のある句だ。夜勤を終えてくつろぐ肉体労働者の姿が浮かぶ」

「“朝日入る”という上五がいい。作者の感性に共感した」

「学生街の一膳飯屋を想像した。都会の一隅の光景」

「独り者だろう。“朝日入る”が効いている。小さな開放的な店の景がくっきりしている。月並みでない面白さがある」

などの感想、意見が出ました。

恩田は、

「みなさんの鑑賞がいい。シッカリ書けていて、曲解されることのない句でしょう。安サラリーマンや学生が気軽に寄る店。あたたかい元気なおじちゃんおばちゃんが迎えてくれる。上五が清々しく、飾り気がない。和布の兼題で、浜辺ではなく店をもってきて成功している。平易な言葉が使われており、いろいろな人の想像力を掻き立てることができた」

と講評しました。

紅梅や進む病状月毎に

樋口千鶴子 恩田侑布子の入選で、合評は

「深刻な病気の状況であろう。現代社会では、安楽死など死をめぐる議論がいろいろある。人工呼吸器を着けたらもとに戻れない。大変な気持ちを抑えて句にしている。それを紅梅と対比させている」

との共感の声がありました。

恩田は、

「“紅梅”が効いている。紅梅はうつくしいが、むごさや残酷さも併せ持つ。他の植物では中七以下を受け止めきれないだろう。あえて感情を押し殺して事実のみを述べた。そぎ落とされた表現が共感を呼ぶ」

と講評しました。

色褪せてなを紅梅の香を残し

樋口千鶴子

「近くの公園に白梅と紅梅が咲いている。紅梅は白梅に比べて少し重い。しつこさもある。この句は、まだまだどっこい生きているぞという心意気がベースにあると感じた」

との感想が聞かれました。

恩田は、

「千鶴子さんはいつもものをよく見ている。誠実な眼差しが感じられる。白梅の潔い散り際に比べて、紅梅は白っぽく色が抜けたり、逆にくろずんだりして縮れて落ちる。ここでは香りに注目したのが良い。昔の人は香りの高い植物を愛好し、自分の生きる鑑とした。この句は散文のようだが、内容が良く、下五に実がある。紅梅のありように自分を重ねた。一生を見つめて一瞬を詠むのが俳句」

と講評しました。

紅梅の髪にかざして自撮りして

久保田利昭 「~して~して、という軽快感がよい」

「髪に花をかざす習慣は昔からあったが、“自撮り”で新しさが出た」

などの感想。

恩田は、

「軽いタッチの句。紅梅とこの女性の自己愛(ナルシシズム)がつり合っている。白梅ではこうはいかない。季語が効いている」

と講評しました。

風に老い飛沫に老いぬ和布採

伊藤重之 「“老い”のリフレインが効いている。和布採りの一情景と一老人の生き方が重なる」

との感想。

恩田は、

「対句をいいと思うか、鼻につくかで評価が分かれる。ちょっとカッコつけすぎているところのある句だ」

と講評しました。

[後記]

今回の句会で恩田が強調したのは「よく見る」ということでした。

よく見る(視る)とは、ただ網膜という器官に像を写すのではなく、意識と五感を総動員しなければいけないことを痛感。

次回の兼題は「古草」「春障子」です。(山本正幸) 特選 紅梅を仰げるあぎと娶りけり

山本正幸

濃艶である。紅梅を仰ぐ女性の透けるような白い肌の顎から喉もと、首筋がみえてくる。こんな美しい女を我妻にしたのだという男の満足感と、ある種の征服感まで感じられる。白い喉のなめらかさに負けず、紅梅はいっそう黒々と濃く中天にこずむ。性愛の烈しさが匂う。「あぎと」に焦点を絞って、紅梅の紅と対比させた技法が巧みである。講座では、「娶りけり」はジェンダーギャップのことばで不快、という意見も出た。たしかにそう。しかしそれがわたしたちの蓄えてきた「言語阿頼耶識」であることも事実。時に、性愛の場は平等をよろこばない。さくらよりも肉感的なエロスを匂わせる紅梅がふさわしい由縁。

(選句・鑑賞 恩田侑布子)

2月2回目の句会が行われました。

今回の兼題は「寒晴」「春を待つ」。

静岡から望む富士山はすでにあたたかさを帯びているようで、春の訪れを感じました。 まずは今回の高得点句から。 春を待つテトラポットの隙間かな

佐藤宣雄 恩田侑布子入選句。

「テトラポットとは危険なところに積まれていると聞いていたので、怖いイメージを持っていた。その隙間に春を感じた作者の着眼点が面白い」

「恋の予感を感じる。テトラポットの上に若い人が佇んでいるイメージ」

というような、砂浜などではなく“テトラポットの隙間”に着眼点を置いたところに面白さを感じた方が多かったようです。

恩田侑布子からは

「“テトラポット”という語呂は愛らしい。ただ、情景を思い浮かべると寒々しい。そこに意外性はある。が、下五の“隙間かな”が宙づりになってしまっている。無機物のなかにどんな有機物が隠れているのかがわかれば、さらに面白くなる」と講評しました。

初富士や絹麻木綿翻り

藤田まゆみ 恩田侑布子入選句。

「正月の空の色が見えてくる」

「織物工場でも作者は見たのかな?富士山の雪の白さと、その前で翻る反物の色彩が鮮やかに見えるよう」という意見が出ました。

恩田侑布子は

「富士山の雪を絹・麻・木綿に見立てたのだと思った。天候によって同じ雪でも姿は変わる。その姿を布の種類で表現したことが良いと思った」と講評しました。

寒晴や婦唱夫随の土手歩き

西垣 譲 恩田侑布子入選句。

恩田侑布子は

「本来は“夫唱婦随”。夫と妻の位置が逆ですね。この季語が“秋晴”だったら甘くなりすぎてしまうが、“寒晴”としたところが良い。また、“土手歩き”というところも年配のご夫妻のぶっきらぼうさが出ていてこれまた面白い。」と講評しました。 寒晴れやダブルバーガーがぶり食い

萩倉 誠 恩田侑布子入選句。

「母と娘がハンバーガーを食べている風景が思い浮かんだ。幸せな親子のちょっと特別なひと時を感じた」

「中七から下五への濁音の連打がとっても効いている」

という感想が出ました。

恩田侑布子は

「一見無内容で行儀が悪い。しかも現代仮名遣いでドライに書かれている。読み下すと、なんだか空しいような、嗚咽が潜んでいるような感じだ。ポールオースターの小説のような虚無の底知れなさをちょっと思った。一人でがぶり食いする視線の先にある冬の青空の虚無感。濁音が続き、ストリートミュージシャンの音楽のような個性的な句」と講評しました。

今回の句会では難読漢字の句が多く、非常に興味深かったです。例えば「蕪穢(ぶあい)」や「蛾眉(がび)」「漫ろ(そぞろ)」などです。普段あまり目にしない言葉を知るのはとても勉強になります。が、難読漢字の力に引っ張られて句の世界観が狭くなってしまう、という意見もありました。

気に入った言葉を使う際には、その言葉の力を最大限生かせる寝床を調えて句作したいと思いました。

次回の兼題は「春の闇」「ものの芽」です。兼題の季語も春へと移りますよ!(山田とも恵)

樸俳句会代表の恩田侑布子第四句集『夢洗ひ』が、 平成28年度(第67回)芸術選奨(文学部門)文部科学大臣賞 を受賞しました!

樸俳句会一同お祝い申し上げます。 ≪文化庁HP≫

http://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/hodohappyo/2017030801.html ≪平成28年度(第67回)芸術選奨受賞者一覧≫※PDFファイルが開きます。

http://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/hodohappyo/pdf/2017030801_besshi.pdf 【恩田侑布子受賞コメント】 今回の芸術選奨(文学部門)文部科学大臣賞は、野ネズミには身に余る賞です。

「もっとがんばれ!」と叱咤激励していただいたものと感謝しております。

いままで出会ったすべてのひとにも自然にも、頭を深く下げてお礼をいいたいです。

死者にも、逢えなくなったひとにも。 十代の苦しい日々、自然の美しさ、文学の言葉がこころを支え潤してくれました。

眠る時、白秋や、光太郎や、謡曲の詞章に慰められて寝入りました。

どんな睡眠薬よりも、日本文学の美しさが安らぎをあたえてくれました。 「夢洗ひ」の一句を、どこかでふと口遊んでくださる方がいらしたら、それが俳人として最高の勲章です。 心からの感謝をこめて。

2017年3月 恩田侑布子 『夢洗ひ』芸術選奨文部科学大臣賞受賞への祝詞 今回の芸術選奨文部科学大臣賞受賞は樸俳句会として喜びに堪えません。会員にとりましても今後の句作の大きな励みになることです。

恩田侑布子は「師系」を持たず(文部科学省の授賞理由の冒頭に記されています)、また、いわゆる「主宰」ではありません。すなわち、樸俳句会は「結社」ではなく、句会は自由で闊達な談論が真骨頂です。この風通しの良い「双方向性」は得難いものと思います。筆者は、連衆の口角泡を飛ばす議論とともに、投句についての恩田の講評と鑑賞の深さ、広さに接することを楽しみに参加しております。「鑑賞」を超えて、日本文化や思想にまで踏み込んでいくことにわくわくします。

『夢洗ひ』所収の句からは、恩田の豊かな感性と深い思索の裏付けを感じ取ることができます。恩田は、「俳句は韻文」「理屈から離れること」「体性感覚を大事に」等をつねに強調します。そのような恩田の熱のこもった句会でのレクチャーが本ホームページを通して読者の皆様に少しでも伝わることを願っております。 樸俳句会編集委員 山本正幸

節分の句会。兼題は「当季雑詠(冬、新年)」です。

今回は恩田侑布子の特選、入選、原石賞のいずれもなくフチョーでした。

なかから△印の高点句を紹介します。 冴ゆる夜の監視カメラの視線かな

久保田利昭 「“冴ゆる夜”と監視カメラという機械の冷たさが一致している」

「冷たいキーンとした感じが出ている。カメラの無表情な視線がある。自然と人工の対比」

「監視カメラが意志をもって視ていることの気持ち悪さが表されている」

などの感想、意見が出ました。

恩田は、

「季語が効いている。“視“が重なってくどいようだが、こう言わないと句にならない。無機的なものが有機的なものに転化し、ぎょっとする瞬間をつかまえた。現代を詠んでいる。座五もよい」

と講評し、さらに、

「“花鳥諷詠”だけではなく、自然環境や社会環境など2017年の現代に生きていることを詠むのは大切。“複眼の思想”を持ちたい」

と述べました。

三センチ歩幅広げる古希の春

松井誠司 「“一歩”ではなく“三センチ”が現実的でいい。70歳を迎え、前向きに生きようとしている」

「共感します。街で女の子に追い抜かれたりするんでしょ」

「共感! 歩幅を広げて歩くのは体にいい。意識してやらないと」

「健康雑誌に載りそうな句。糸井重里さんのコピーみたい」

など共感の声が多く出ました。

恩田は、

「懐かしい、情の豊かな句。歩幅を広げて速歩きするのは老化防止にいいそうです。中七にやわらかい切れをつくりたい」

とし、次のように添削しました。 三センチ歩幅広げて古希の春 「“て”で切れが生じ、リズムもよくなりませんか。俳句は音楽性をもつ韻文であることをこころがけて」

とうながしました。

枯枝の先一寸の人類史

伊藤重之

「はかなさと危うさ。リズム感があり、言い切っているのがよい」

「よく分からないが、なんとなく捨て難い句。イメージを膨らめていったのだろう」

などの感想。

恩田は、

「裸木に生物進化の系統図を投映した句。人類は威張っているが、地球生命史の上では誕生して間がない。戦争と殺戮を繰り返している人類への批判もある。しかし、季感が薄い。進化の系統図そのままで飛躍がなく、知的操作の勝った句」

と講評しました。

[後記]

今回の投句がやや低調だったのは「正月疲れ」なのでしょうか。しかし、かえって口角沫を飛ばす議論が百出し、みんなホットになりました。

恩田の「今回は説明や報告の投句が多かったように思う。俳句は韻文。叙述してはいけない」との指摘にうなずきながら句会を後にしました。

次回の兼題は「紅梅」「若布」です。乞うご期待!(山本正幸)

代表・恩田侑布子。ZOOM会議にて原則第1・第3日曜の13:30-16:30に開催。