2022年10月9日 樸句会特選句

しやうがねぇ父の口真似十三夜 見原万智子 努力してもどうしようもないことがある。「しょうがねぇ」。ふとつぶやいて、そっくり父の口真似だと気づく。亡き父も何度もそう呟いていたものだ。ありありと耳によみがえる口調が、しっくり腹落ちし我がことになってしまったしょうもなさ。かすかな泣き笑い。十三夜は、はなやかな中秋の名月とはまるで違う。中天高く、地上には影さえ降りてこないように思われる。「口癖」ではなく「口真似」としたことで、一挙に昔日がこの今とつながり、奥行きのある俳味を醸した。後の月の冷ややかさと、つぶやく体の温みとが絶妙の取り合わせ。

(選 ・鑑賞 恩田侑布子)

2022年10月9日 樸句会特選句

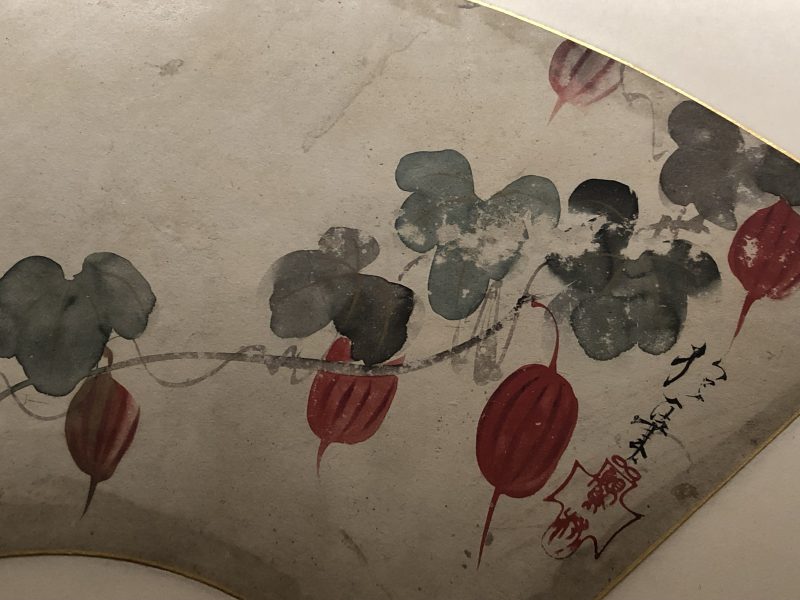

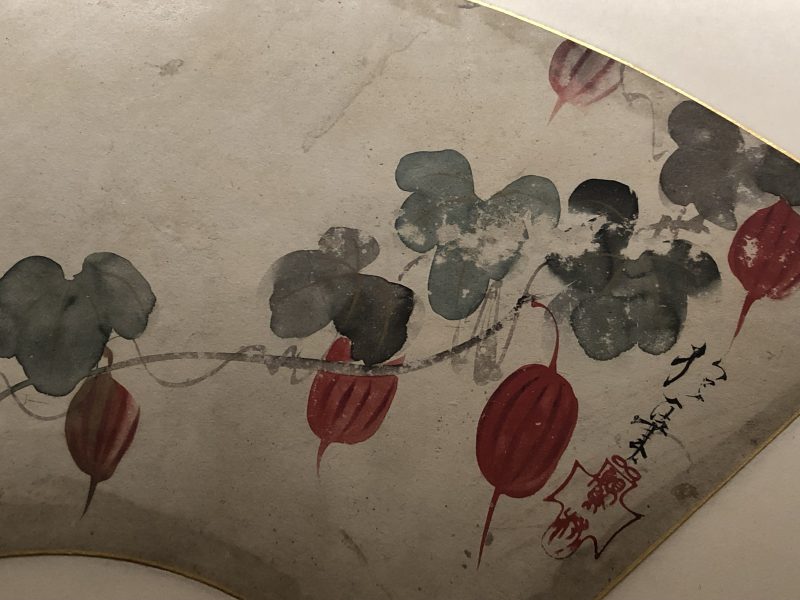

道聞けば暗きを指され烏瓜 古田秀 谷間の集落だろうか。目当ての場所を道端の人に聞くと、「この奥だよ」と指差して教えてくれた。みれば山肌の迫る切り通し。烏瓜がゆうらり一つ垂れている。早くも山すそには夕闇が迫って。谷間の薄い秋夕焼を一身に凝らせたような烏瓜の朱。夏の夜には純白のレースをひろげていたのに、なぜお前はそんなにも変わってしまえるのか。作者には焦燥感があるらしい。このままでは「朝に道を聞かば夕べに死すとも可なり」(『論語』里仁)の逆になるかもしれない。不安感が、黒く沈んでゆく山の闇を背にした烏瓜になまなましいほどの存在感を与えている。

(選 ・鑑賞 恩田侑布子)

2022年9月4日 樸句会特選句

花すゝき欠航に日の差し来たる 古田秀 欠航の理由にはさまざまがあろう。気象上なら台風、火山の噴火もある。社会的事由には、コロナ感染者の激増、世界に目を馳せれば無惨な戦争さえある。何にしても航空機か船舶の定期便が運休となった。作者は飛行場か港湾近くでそれを知ったのである。

欠航という世の出来事を花すゝきが静かに見つめているのがいい。しかも穂すゝきの背後には秋の日がやわらかに差し初めて。いままで芒の季語には淋しいイメージが付き纏ってきた。こんな泰然自若とした花すゝきに出会うのは初めてである。時間の流れのはるけさを感じさせ、句姿も美しい。

(選 ・鑑賞 恩田侑布子)

2022年8月24日 樸句会特選句

斎場へ友と白粉花の土手 島田 淳

斎場は市街からすこし離れた河畔にある。葬儀が執り行われるのは作者と「友」にとって、共通の友人だろう。それも幼馴染とわかる。二人語りながらゆく「土手」に、「白粉花」のあどけない赤が点々と咲いているから。肩を並べて夕暮れ迫る「土手」を歩いてゆくと、亡き友までがそばにやって来るよう。みんないっしょに幼きあの日に帰ってゆくようだ。待っている先が、友だちのお母さんのやさしい笑顔のある家ではなく、斎場であることが悲しい。しみじみとした俳句。

(選 ・鑑賞 恩田侑布子)

2022年8月24日 樸句会特選句

初戀のホルマリン漬あり残暑 見原万智子

もしも「ホルマリン漬の初恋残暑かな」だったら、どうなったか。初恋の標本というやや鬱陶しい思い出に過ぎなくなった。「初戀のホルマリン漬」はいい。生き返らない永遠がざんこくなほどに保障されている。しかも座五に置かれた残暑が重くひびく。若き日のかがやかしい実質が永く保存され、しかも西日のさす八月の標本室。読みとれる心情は単純ではない。ありありと容は残り、それを隔てるホルマリンも液体とガラス瓶。作者だけが生身。しかも秋暑しである。

(選 ・鑑賞 恩田侑布子)

2022年8月7日 樸句会特選句

母の恋父は知りたり蚊喰鳥 見原万智子

家族の中で完結しない恋愛感情はできれば知りたくないもの。父母のよその異性への恋を子が知ることは気持ちの良いものではない。ましてや父が母の別の男性との恋を知っていて、それを子が理解しているとは複雑だ。俳句を生かすも殺すも助詞助動詞のはたらきである。この句の「は」と「たり」は渋い。父に知られていることに、まだ母は勘づいていないよう。完了の助動詞「たり」で切れ、もう一歩も後に引けない。「知ってしまったのだよ」という含意がこもる。止めに置かれた「蚊喰鳥」は蝙蝠よりも細かく隠微に蠢き羽ばたく。その不気味な感触。

いうまでもなく俳句という詩である。作者のご両親は比翼の鳥。御母堂は遺影の前で三度の食事を召し上がる。いい俳句は必ずしも公序良俗から生まれるというわけではない。 (選 ・鑑賞 恩田侑布子)

2022年7月27日 樸句会特選句

寄港地の噴水へ手をかざしけり 田村千春 日本や世界を一周とまではいかなくても、時間のたっぷりした周遊の船旅である。まだ見ぬ港に船体が静かに入ってゆくときの心躍り。作者はしばしばその見知らぬ街の歴史を訪ね、くつろぎ、土地の心づくしの饗応に預かったのだろう。やがて乗船の時刻が近づいてくる。ひと時の風光を愛でた街、名残惜しい公園に噴水が涼しげに上がっている。もう二度と再びこの地を踏むことはないだろう。そう思った瞬間、ひとりでに「噴水へ手をかざし」ていた。永遠に若く美しい噴水に向かって、さようならをしたのだ。初めての遠い土地の噴水へのいつくしみは、ゆきずりのひとの真心にふれた遠い日の記憶も誘う。過ぎゆくものへの清らかな哀惜。

(選 ・鑑賞 恩田侑布子)

2022年7月27日 樸句会特選句 炎天や糞転がしの糞いびつ

芹沢雄太郎

恐ろしいまでに青い炎天。見れば乾ききった大地に一匹の甲虫が糞を転がしている。スカラベだ。古代エジプトでは、獣糞を球にして運ぶ姿を、太陽が東から西に運ばれる姿になぞらえ、太陽神の化身として崇めたという。その再生の象徴は彫刻として今に伝わる。が、この句のスカラベは美術館や土産物屋に置かれた死物ではない。作者の立つ大地に生きて眼前している。その証拠に、糞転がしが取り付いている糞はまだ丸くない。「いびつ」だ。歪んだ糞を日輪の球体になるまで全身で必死に転がしてゆくのだ。紺碧の炎天の一点になるまで。

(選 ・鑑賞 恩田侑布子)

代表・恩田侑布子。ZOOM会議にて原則第1・第3日曜の13:30-16:30に開催。