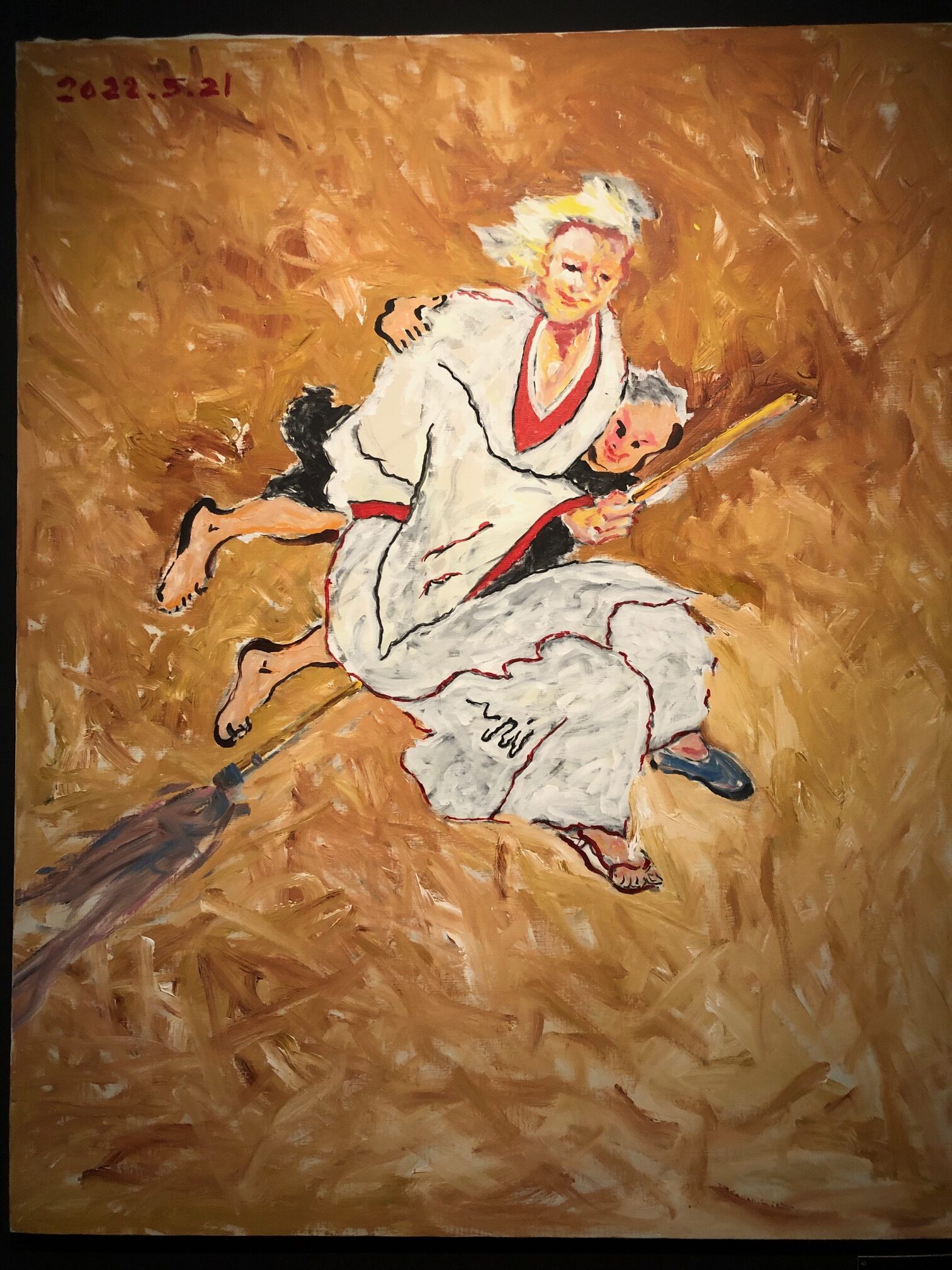

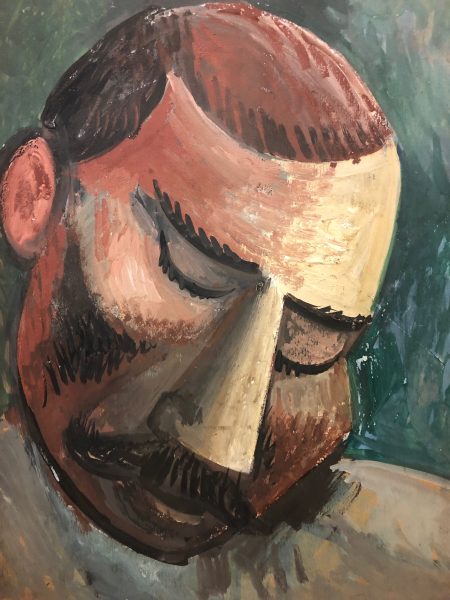

2024 樸・珠玉作品集 (入会日順) ひらかれてあり初富士のまそかがみ 恩田侑布子(写俳) - 巻頭言 - 昭和百年の年頭に、樸の一年間の成果をお披露目できる幸せを思います。作品を発表してくださるのは、月二回の歯に衣きせない拙評に耐えて作品を磨いてこられたかけがえのない俳句の同士です。今回初めて、お一人お一人の熱意にお応えすべく、個人評をお書きしました。俳句の百態の持ち味をお楽しみいただければ幸いです。樸は三十三観音の会を目指しています。俳句と鑑賞に共感してくださる方がいらしたら、どうぞいつでもお仲間になってください。初心者を歓迎いたします。 樸代表 恩田侑布子 海野⼆美 遠足の上級生の手の湿り 異常気象をエネルギーにか百日紅 釈迦守るごと沙羅の実のとんがりぬ 地球で逢えました! 私が触れた恩⽥先⽣の最初の俳句は 柳絮とぶ地球でお逢ひしましたね でした。何と句柄の⼤きなおおらかな俳句かと感動したことを覚えています。しかし恩⽥侑布⼦という俳⼈の奥深さは、知れば知るほど深淵で幅広く、よくも素晴らしい⽂学者を師に持ったものと我が⾝の幸運を思わずにはいられません。などと思っているとは思えないほど、普段はずけずけとため⼝をきいてはいますが・・(笑) 私は句集を出すことも、投稿して腕試しをする気も全くありせんが、俳句は⼤好きです。今回の被災での⾟い⽇々も、どれだけ俳句に⽀えられたか分かりません。これからも⾃分なりの⾃分らしい俳句を詠み続けて⾏こうと思っています。 吟行の女王 海野二美さんは吟行になると水を得た魚のようにイキイキした俳句を詠まれる。素直さと伸びやかさが大空の下で解放されるらしい。静岡市の古刹洞慶院の秋の会で「沙羅の実」の姿を〈釈迦守るごと〉と即吟されたのには驚いた。そのしなやかな俳句眼は、隣家からの類焼という災難に見舞われても、心折れず着実に乗り越える力を彼女に与えた。 拙句「柳絮とぶ地球でお逢ひしましたね」を愛誦していてくれたことを初めて知った。まさに心友である。 恩田侑布子 芹沢雄太郎 ソーダ水越しに種馬あらはるる サンダルを履かずサンダル売り歩く 鍋に塩振つてガンジー誕生日 時間がかかる俳句/時間をかける俳句 私にとっての俳句は、自己の心の中も含めた、「今・ここ」で起こっていることを掬い取る行為だと考えています。 たしかに掬い取る行為そのものは一瞬で出来るはずなのですが、私が掬い取る行為へと至るまでには、随分と時間がかかります。 来年からは「時間がかかる俳句」の魅力も忘れることなく、「時間をかける俳句」へとシフトし、俳句によって耕せる時間をより豊かにしていきたいです。 インドで拓く俳句の新天地 学生時代から多様な民族の建築に魅せられ、世界を放浪し視野を拡げてきた芹沢雄太郎さんの膂力に瞠目し続けている。彼がご家族五人で御殿場を出郷し、三十代半ばで東京を本社にもつ建設大手に再就職し、インドの大都市で巨大プロジェクトの現場監督を任されるまでを樸代表として身近に見聞きしてこられた幸せを思う。盆暮れもない責任重大な仕事をこなしながら投句を欠かさない胆力にも脱帽している。昨夏久々に帰国した北海道で得た、〈ソーダ水越しに種馬あらはるる〉の一句には驚倒させられた。インドの大地のあざやかな色彩と力動感がはやくも俳人雄太郎の骨肉と化している。句柄の勁さ大きさは、この世代で一頭地を抜く。本邦初のインド句集の誕生を首を長くして待っている。 恩田侑布子 猪狩みき 姉妹してイソギンチャクをつぼまする 高原の蜻蛉われらの在らぬごと わからなさ抱へ続けて春夜かな 抱えつづけるものは? 本を読むのは⼩さいときから好きだったが、いつからか⽂芸は⾃分に向かないものと感じるようになっていた。恩⽥先⽣の『余⽩の祭』を読んで、なぜか俳句をやってみようと思い⽴って今⽇に⾄る。詩⼼とは? 季語の持つ⼒は? ⾃分の作りたい俳句とは?・・・いろいろなことが⾃分の中でだんだん曖昧になり,その曖昧さが今までになく増した今年だった。その曖昧さを解消することに向かうエネルギーを来年はもちたいと思う。簡単にわかったと思うことは避けながら。 大きな視座を持つ 福島浜通りにふるさとを持つ猪狩みきさんは、教育畑で世界を股にかけて青少年を育成された大変な読書家でもある。したがって投句作品は、予想をいい意味で裏切ってくれる。ええっ、この句の作者なの、とよく驚かされるのである。〈イソギンチャクをつぼまする〉姉妹の句には少女時代の豊饒な自然体験が噴き出し、生のエロスの領域にも新たに踏み出そうとしていて、今後が頼もしい。 恩田侑布子 林 彰 狼の交はす遠吠え共和国 空中停止(ホバリング)八丁蜻蛉千里眼 フェラーリと競ふdB(デシベル)セミの声 奇想の俳⼈を⽬指して 今年の作品で、敢えて、評価されなかった3句です。 「狼」は、かつて4年を過ごした、北⽶の合衆国の昨今を詠んだもの、南⻄部では、よくコヨーテをみかけました。 他の2句は、対象の⼤⼩のギャップを詠んだものです。 名古屋の羅漢さん どんな俳句を作られるかも予想がつかないし、林さんからどんな反応が来るかも予想がつかない。短パンにTシャツで新幹線に乗って来られる飄々とした方。私としては行雲流水の白雲を見上げるここちだ。精神科医であるだけに、人のこころの諸相に対して柔軟なのだろう。それはご自身のこころに対しても。だから、句幅が広い。そのユニークな句境を一冊の本にまとめられるまで伴走させて頂くのが楽しみである。 恩田侑布子 見原万智子 節くれた祖父の手に入る夕螢 ソーダ水いつか会へると思ふ嘘 穭田の真中の墓やははの里 さびしいのがお好き 汚家(おうち)になる前にと始めた書類整理が、かなりキツい。封印していた過去は実績とは言い難いものばかり。何ひとつ成し遂げないで歳をとった……そもそも何をするために生まれてきたんだっけ? 投句の締切りが迫ってきた。いまの気分を文字にしても、誰が読みたい? ん? 始めに読み手ありきは、おかしいな。いや、俳句は読んでもらって完成する。せめて「あかるさびしく」作れないか…そう、作る。 あ!「何をするために生まれてきたのか?」じゃなくて、「いまどう生きたいのか?」なのか! 心優しく、頼り甲斐大の妹 見原万智子さんは、樸編集委員の屋台骨をずっと担ってきてくださった。その前には拙著『渾沌の恋人』と『星を見る人』のおうち校正の、三人寄れば文殊の知恵でいらした(坂井さんと島田さんも)。高校の後輩ということもあり、ついついご厚意に甘えてしまう。あまりにも正直でうそがないから安心していい気になる。私は悪い先輩だ。心の清らかな人の常で、自慢我慢の煩悩がない。でも、自分の俳句に自信を持つのは善法欲の一つと思う。本年の収穫三句も万人の胸に響く普遍性がある。〈夕螢〉が〈節くれた祖父の手に入る〉のを静かに見届ける眼差しはしみじみと優しい。どの句にも万智子さんの人間性の証明がある。文は人なり。俳句もまた。卑下されず、自信さえお持ちになれば本格俳人として大成する資質を備えている。 恩田侑布子 島田 淳 少年時代との対話 昨年は句会参加どころか後半は投句もままならなかった。平日は朝から夜まで仕事。日曜日は家人と一緒にイベントに出店。毎日チャンバラに明け暮れているようなものである。これでは季節を感じるどころの話ではない。ところで、過去に恩田先生に取っていただいた愚句を思い返すと、少年時代の経験に想を得たものが少なくない。これは、その当時が多感な年齢だったという理由だけではないように思っている。それに加えて、時間の経過と人生経験の蓄積により、自分の当時の喜怒哀楽が他者のそれと響き合うように熟成されたからではないだろうか。恩田先生の著書の言葉を借りれば「全人的な『垂鉛』の深みからゆらぎ出ることばは、意味以前の共通の地下水脈で万人につながろうとする」(『星を見る人』四十頁)。故郷・静岡に向かう新幹線の車窓は目まぐるしく景色を変える。しかし、遠く見る富士山はその姿を変えず、人々に様々な感興を呼び起こす。自分の少年時代と対話し、自分の心の奥底に測深器を真っすぐ垂らす事は、自分の中の富士山を見つめる事なのかも知れない。目の前の現象の散文的な「意味」に拘泥せず、俳句を通じて「共通の地下水脈」を探り当てられるよう精進したい。 前島裕子 雪解しづく青邨句集繙けり 澤瀉屋 千回の宙乗りの果て春夕焼 帰りぎは「またきて」と母白木槿 吟行句会 zoom 中心の句会になって久しい樸句会、年四回リアル句会が行われる。その内の二回は吟行句会で、今春は東京に出かけ浅草から隅田川を下り浜離宮へ、そして新橋で親睦会。 秋は静岡の洞慶院と杓子庵で行われました。 画面での仲間とリアルにおしゃべりしながらの、吟行句会は楽しく新鮮でした。次回の吟行句会はどこなのか。外へでるのも楽しいのですが、みなさんにお会いできるのがいいのです。 仁の俳句は孝行から 岩手県の長寿のご両親のもとに毎月新幹線で通われ、何くれと孝養を尽くしてこられた。その姿と俳句に接し、人倫の基本は親孝行にあることを教えていただいた。百歳近い円かなご両親との長い縁は、わが境遇とは反対だが、前島裕子さんの俳句によって心温まる擬似体験をさせてもらい不思議に癒されている。いい俳句は羨望という低い感情を引き起こさず、成り代わりあう安らぎを与えてくれる。雪国で長じた方の感性の清らかさは〈雪解しづく〉にも凛と応える。歌舞伎にも詳しく、季語の斡旋が盤石。これは地に足がついた俳人格である。 恩田侑布子 金森三夢 獅子舞に灘の菰樽嚙ませけり 立葵スカイツリーと背比べ うぐいすもち都々逸唸り頬ばりぬ 世界地図⼀筆書きし雪の富⼠ 昨年の夏に癌の⼿術をしました。術後の経過は順調です。そんなこともあり、⾏けるうちにと、三か⽉半で⾚道を四回巡るという冥途の⼟産クルーズに出かけ、何とか無事帰還しました。 出発前は海外詠にチャレンジと⼤⾵呂敷を広げておりましたが、短期間で季節が夏、春、夏、春、夏、秋、冬、秋、夏そして冬と⽬まぐるしく不規則変化したため、季節感覚が⾒事にぶっ壊れました。今年も半年しか句会に参加しておりません。連衆各位の珠⽟作品集の⽟に傷のような句で⼤変恐縮ですが、末席を汚します。 情に厚くて料理上手 静岡高校四年先輩の⾦森三夢さんはとにかく面倒見のいい親切な方。昭和生まれの静岡市民なら知らぬ人のない「美濃屋」本店のご子息。若い頃から文学を愛好され、はやばやと生前葬で散文集も配られた。この分でいくと、お元気に第二の生前葬では第一句集を配られるはず。〈スカイツリーと背⽐べ〉する立葵のけなげさは三夢さんの目に掬いとられたもの。「男はつらいよ」に何十回何百回も親しまれ、俳句にもどこか寅さんの温もりが感じられる。 恩田侑布子 古田秀 街棄つるやうに遠足出発す ぼうたんや達磨大師の上睨み ギターの音川面に溶けて爆心地 美術館 俳句を始めて美術館に行くことが多くなった。今年のベストは東京都現代美術館で開催された「日本現代美術私観:高橋龍太郎コレクション」。作品を通して感じられる思想の熱量や創作にかけた時間において、質・量ともに圧倒された。転職して生活はよりハードになりそうだが、来年も展覧会や旅行にでかけたい。他者の精神と出会うことの感動をもっと掘り下げていきたい。 ドラマチックな充実の年 古田秀さんが樸に入ってこられた初対面の情景はいまもまぶたにくっきりと刻まれている。スマートな切れ味鋭い秀才の面持ちに、なにか尋常ならざるものを感じた。それが、まだ四年足らずで現実のものとなり、驚くほかない。わずか一年半目に、文學の森の「北斗賞」准賞をものしたと思ったら、翌年は全国俳誌協会第4回新人賞を射止め、昨冬には「俳壇賞」候補作で、すごいと喜んでいたら、年末にはなんと、「北斗賞」正賞の吉報に接した。打てばひびく感能力の上に大変な努力家でもある。創薬研究職の多忙にありながら、樸句会は皆勤賞といっていい。知的でソリッドな句が得意だったが、ここへ来て〈ぼうたんや達磨大師の上睨み〉のような大人の風格のある句もできるようになった。長足の進歩に、益々将来の俳壇を担う期待大である。 恩田侑布子 益田隆久 滴りや月は地球のひとりつこ 鬼の子へ背中どちらと風の問ふ マリンバの着信音や水澄めり 毎日の定点観測 12 月 20 日午前 6 時 48 分。 石廊崎の先端から日の出。新島と神津島がくっきり。海上に雲一つ無い朝は 365 日、1 日あるか無いか。 365 日欠かさずこの場所、時間にいるからこそ出会える瞬間。 蓮華寺池公園古墳 28 基の丘。標高 110 メートル。 暁を見ながらのラジオ体操。一緒に平日は 7 人。土日は 14 人。 名前は知らなくとも皆友達のような感覚がある。 毎日同じ人に同じ時刻に坂道ですれ違う。挨拶を交わしつつ。 山だからだろうか。この連帯感。人だけで無く、木々、鳥、虫にも。 草々の呼びかはしつつ枯れてゆく 相生垣瓜人 頂上や殊に野菊の吹かれ居り 原 石鼎 恋ともちがふ紅葉の岸をともにして 飯島晴子 不思議な持ち味の俳句 温和な人柄に鋭い感受性を潜め、半分とはいわないが、四ぶんの一くらいは仙人である。岩や草の〈滴り〉の小さな雫から、一足飛びに〈地球のひとりつこ〉としての〈月〉を思うとは常人ではない。時々、この人には自然に幻視の瞬間も訪れるのであろう。蓑虫が 本当に小さな〈鬼の子〉に思われてくる。益田隆久さんの句の不思議な持ち味は、朝なさな若王子古墳群の地霊を吸収するところにもたらされていることを知った。長い時間のスパンを視野に俳句鑑賞や評論にも、今年は挑戦を始めていただきたい。 恩田侑布子 のし餅やしなり据ゑたる柾の板 恩田侑布子(写俳) 活洲みな⼦ 千百段昇りきりたる淑気かな 獅子舞に噛まれしと児のよく喋る もういいかい風船一つ残されて 季語の世界 私は季語が好きなのかも…しれない。暖かな部屋で、カフェオレなんか飲みながら⼤歳時記をひもとく時間は⾄福だ。辞書のような解説や古典の説明が多い中、読み物のように季語の世界が広がる⽂章の解説者もいる。だから、[飯⽥⿓太][⼭⽥みづえ]などの名前に出合うと、そこから句を作りたいなあと思う。 令和6年も樸で素敵な季語の世界を楽しませてもらった。その中で最新のお気に⼊りは、 師の「月光のうらがへしても⿊き髪」。 ⾊っぽいもの。 あらきの姉 活洲みな子さんは誰からも信望の篤い方。そのゆたかな人間性にわたしも人一倍信を置いている。長年、教育者として培われてこられた慈愛が、定年後の今、地域での弛みない福祉活動とともに、俳句にも向いておられることは誠に頼もしい。昨年『俳壇』に、樸を代表して七句を発表された。〈獅⼦舞に噛まれ〉て興奮している童心の清らかさはそのままみな子さんの笑顔を思わせ楽しくなる。静岡の人らしい謙遜家でおいでだが、対外的にもどしどしご活躍いただきたい。 恩田侑布子 小松 浩 鯛焼のしつぽの温みほどの恋 象徴といふ五体あり建国日 帰国便釣瓶落しの祖国かな キョンキョン キョンキョンこと小泉今日子さんが、演出家の久世光彦さんから「芝居も文章も、うまさの先には、あまり広い世界はありません」と言われたことを今も大事にしている、と話す記事を読んだ。俳句も一緒かな、と思った。上手に詠みたいと表現に工夫を凝らし、とりあえず型通りの句ができたとしても、そこで終わり。作者の内側から溢れる詩の感動の力が欠けていたら、誰の心にも残らない。古本屋で手にした饗庭孝男さんの本には「思いつきで俳句は詠めない」とあった。人生に対する自分の態度と詠む対象が、いかに深く共鳴しあうか。新年は、作句の前に自分の生き方を見つめ直したい。 都会のミステリアス 二〇二二年八月六日の毎日新聞で拙著『渾沌の恋人 北斎の波、芭蕉の興』は、渡辺保氏の「斬新な日本文化論」という身に余る書評に浴した。小松浩さんはそれで初めて恩田を知り、翌月はやばやと樸の仲間になってくれた。何と、当年三月まで毎日新聞主筆をお務めだったという。組織ととんと無縁の私は、入会この方の二年四ヶ月、静かな驚きを与えられてきた。三大新聞の現場トップといえば、デスクの上の上。デスク風だっておっかないだろうに、なんともソフトで生真面目。「チッチとサリー」のサリーみたいだ。私はステータスに遠慮のない人間で、ずけずけ批評する。高校生みたいにZoomの向こうで必死にノートを取られる。「三年はがまんしてください」とほざいたのが今は恥ずかしい。みるみる俳句の骨法を習得され〈鯛焼きの〉ペーソスあふれる恋の句から、天皇の〈五体〉を通して日本文化に迫り、定型の韻律に没落する〈祖国〉まで憂えるようになられた。樸編集長を二年務めていただいたのは出来過ぎで、某大学の理事で多忙を極めるいまや、精力的に投句を欠かさないことにも脱帽。よくできるなあと、もはやミステリアス。 恩田侑布子 中山湖望子 鮎天や上司の語りほろ苦く 獅子舞の鈴の音届け能登の海 玄月や薬師の湖(うみ)の水澄まむ 岸裕之 家中の蛇口磨きて春うらら 火矢浴びて手筒花火の仁王立ち ラ・フランス初体験の裸婦写生 《今思ふこと》の続き 昨年のこの欄に、⾃分は代々の漆塗り職⼈を継がなかった負い⽬で、せめて俳句は職⼈の美学である「粋」な俳句でも作ろうと書いてしまった。結果今年は⼀句もそれを果たしてない。なぜ、⾊々考えた。で、「粋」な俳句を作ろうなんてことが野暮なはなしだと気がついた。「粋」は結果であり、⼈様が判断するものである。作ろうとしてつくるものでなく、できちゃった位が良いところだ。⾼点句もそうじゃないのかな。だから、宝くじに当たりたけりゃ、当たるとお⾦が貯まっちゃって困るという⼼境になったら、買いなさいと進めている。 慈眼と炯眼 傘寿にして俳句の門を叩かれた。初心とおっしゃる。暦年齢よりずっとお若いお姿。いち早く存在感を示されたのは合評である。豊富な人生経験が熟成され、言葉の端々まで香ばしい。どうしたらそんな洒脱な心境に至れるのかといつも思う。あせらずあわてず、粋がらずか。飛んだ句も作られ、驚かされることもあるが、ちかごろは実直で独自の味わいが出てきた。慈眼に見守られながら、私は彼の目を畏れている。 恩田侑布子 坂井則之 孝足らず過ぎていま悔ゆ敬老日 二度わらしの母を誘ひて庭花火 令和とやコンビニおでん楽しみて 初心者の苦闘続く 樸に加えて戴いて2年目でしたが、相変わらず苦闘しています。 先生から再三ご指摘いただいたこと[頭の中が散文支配である]が、どうにも直りません。見たもの・聞いたことからの想像が膨らまず、日常や追憶を不出来に語る域を出られていません。 もっと大きな柄の句が詠めるように。先生の句を見習って、と思いますが、道遠しの感が大であること変わりません… 脱皮する妙境 散文思考から抜けられないとはご謙遜。たしかに最初の一年半はどうなるかと興味津々だった。国会図書館や朝日新聞本社の校閲という超お堅い職業人としての論理的思考から、恩田のどこへも飛んでゆくいい加減さを教唆して果たしてよかったのか、悪道に引き込んだのか。唆されて今回、二年目後半の三句にはすでに、坂井則之という俳人の刻印が捺されるようになった。これはすごいこと。小器用な人間が逆立ちしたってできないことだ。どの句にも実直さ、心のしんじつがあふれ、胸を打たれる。御母堂の看取りのために東京本社を早期退職され故郷に帰られたのに〈孝足らず過ぎていま悔ゆ〉とは。〈二度わらしの母を誘ひて〉された庭花火のひかりと闇は、俳句という詩そのものの地べたの懐かしさに満ちる。 恩田侑布子 成松聡美 浅利吐く砂粒ほどのみそかごと はうれん草湯掻く間に決める明日のこと 問診票レ点と秋思にて埋める 枕上 良いアイデアが出る場所は「三上」だと言うが、皆様はどうだろう。私の場合、季語に出会うのは犬の散歩で、十七音が浮かぶのは庭仕事の最中と決まっている。ただ、枕の上は確かにある。明け方、不意に目が覚める。慌てて言葉が逃げて行かぬよう、何度も反芻し、指を折って音を数える。 早朝の目覚めは、現役の頃にもよくあった。大抵は役所の監査や重要なプレゼンの前だが、句作で飛び起きるのは仕事に追いつめられる感覚とは異なる。もっと伸びやかで、楽しい驚きだ。暁のひらめきの大半は夢の切れ端に過ぎず、句として成り立つことは殆どないが、生業でもないことで布団を蹴って起き上がるのは、存外悪くない。 発想の飛躍と現代性 成松聡美さんはとても個性的な方。奇抜な発想と、強い感受力でインパクトのある俳句をつくる。まだ入会して一年だが、みるみる腕を上げて、入選句や高点句が集中する回まである。天性の閃きを大切に、独りよがりにならない句をつくれば、どこまでも伸びてゆかれるだろう。〈はうれん草湯掻く間に決める明日〉は、細見綾子の「春の雪青菜をゆでてゐたる間も」のいかにも日本の理想的な女性らしさの身振りを吹っ飛ばして爽快。 恩田侑布子 長倉尚世 テトラポッド一つに一羽冬鷗 愛想なきパン屋の主春の雲 投げ銭の帽子の歪み秋の暮 俳句を始めた理由 コロナ禍に鬱鬱としていた頃、追い打ちをかけるように声が出なくなった。 そんなある日、バス停でバスを待っていると、突然俳句が降ってきた。 バスを待つ等間隔や秋の暮 すぐに書店で俳句入門の本を買い求め、独学で二年ほど俳句を作っていたが、当たり前に行き詰まって 恩田先生の門をたたいた。樸に入れていただいて、ちょうど1年になる。 あれ以来、俳句は降って来ない。一句作るのにあきれるほど時間がかかる。 それでも、これからも俳句を続けていきたいと思う。 俳句眼と語感の鋭さ 二十年務めたSBS学苑「楽しい俳句」講座の最終年に入会された三羽烏のお一人。それぞれに頼もしいが、長倉尚世さんはものと対峙する観察眼が半端ではない。聞くと、「小半日見ていました」という答えが返ってくることもある。独学期間を含め、まだ三年なのに、一字一句を揺るがせにしない句を作られる。〈投げ銭の帽子の歪み秋の暮〉は静岡市の一大イベント大道芸を素材にするが、よくもあの騒々しさの中で、この詞藻のしじまに届いたものよと感心する。じっくり腹を据えて取り組まれるのは大器の証拠。 恩田侑布子 星野光慶 ビル風の奥底に聴く笹鳴よ うつくしき数式の果て原爆忌 生も死も満ちし本棚秋の蝉 芽吹きの瞬間 生涯一編集者の松岡正剛は、三浦梅園の「一即一一」の考えを重視していた。「一」には “そのもの”(one)とそれに触発された“もうひとつの一”(another)が潜在しているのであり、その another から one に眼差しを向けることが重要なのだという。この眼差しから新たな世界像が立ち上がってくる。 私の本棚には生者と死者の生がうごめいている。松岡さんの訃報に接し、彼そのものである著作の数々を another になった眼差しを感じながら読んでいる。 近江ARSが機縁となり、今年の初めから俳句を始めてみた。 駄句しか読めない私にとって、選句とは、するのもされるのも恐ろしいものだが、一句にはたくさんの another があることに気付くことはできた。まずは作者の目があり、そこに選者たちの様々な世界観や視線が投げかけられ、重なり、その一句は新たな装いを見せる。そんな芽吹きの瞬間に立ち会うのは面白い。 読書の果実を結晶させる刻 星野光慶さんとは冬の長浜、近江ARSのあったかい湯気の立つお汁粉会場で出会った。城下町の夜道を駅まで歩いて、息子世代の今時めずらしい好青年と思った。素直でやさしい。そのデリケートで透明な感性は〈ビル風の奥底に〉笹鳴を聴き澄ます。松岡正剛さんの元で「守破花伝」まで学び卒えた勉強家でもある。私は彼のしなやかな俳句の将来性も高く買うが、俳句評論にも大いに期待する。選句時のリアルを上記のように、作者の目と、選者たちの「様々な世界観や視線が投げかけられ」ることで生まれる「新たな装いを見せる芽吹きの瞬間」と捉えられる人は稀少だ。すでに詩人のたましいが震えている。 恩田侑布子 山本綾子 君くれしボタンを吊りて星月夜 剥く音のよこで噛む音長十郎 水澄むやさんさ太鼓の天に舞ふ 日々 当たり前のようにある日常をいかに大切に過ごすか。人生の指針と決めている。 昨年始めた俳句。誰に語るでもなく温めた思いが十七音となって自分を離れる。 「恩田侑布子の弟子である」。いつか胸を張って言えることを新たな目標に加え、これからも日々を愛でていこう。 蒼穹の歌が聞こえる 山本綾子さんはSBS学苑「楽しい俳句」講座を閉じる直前に巡り会った三羽烏の最年少。作品にも表情にもまだ少女の煌めきが残っている。その詩性のまぶしさは春先の青空を思 わせる。初恋の君がくれた〈ボタンを吊りて星月夜〉のボタンは、聖樹の星よりも清らか。句会での合評も、綾子さんの評は言葉にツヤとひかりがある。水の綺麗な長泉町のお生まれだからだろうか。一生俳句を続ける覚悟を表明してくれた。綾子さんの俳句の達成を見守れるよう健康でいたいという励みをもらった。 恩田侑布子 馬場先智明 秋深き一夜一生の夢を見し 帰り花生きるに遠慮がいるものか 冬の虹階をゆく御魂かな ジャーナリストは俳句が苦手? もちろん例外はいる。けれどジャーナリストが俳句に向かないというご指摘には深く頷く。仕事柄、彼らは絶えず世の中の動向や変化を見逃さないように高感度アンテナを張っていないと飯の種にありつけない。古今集序にある「人の心を種として」ではなく、「世間の出来事を種」として言葉を捜す悲しき売文業なのだ。つまり“他人事”で生きている。それが身についてしまえば、自分の内側から湧き上がってくる声も聞こえなくなってしまう。わかってはいるけれど、ジャーナリストになり損ねたという残心はなかなか消えてくれない。 短歌の滋養を俳句に止揚せよ 馬場先智明さんは早稲田オープンカレッジの「初めての楽しい俳句」講座夏学期で初めてお会いした。 拙著『星を見る人』を高田馬場の芳林堂で立ち読みし、止められず買って帰り、都内で仲間と読書会をしていたと恩田を泣かせることを言ってくださり、講座生の自己紹介できわめて印象鮮やかだった。ワンクール卒えるやさっそく樸に入られた。早稲田文学部の同学年とあって、気兼ねがない。ただ短歌と並行で Zoom句会は半分だけ出席。そこをなんとか全出席されたい。短歌は青春の文学。俳句は「東海道のひと筋を知った」老成の文学。〈冬の虹階をゆく御魂かな〉の虚実混淆のやや短歌的まなこのとらえたリリシズムを俳句の燻銀に変えられたら大成の可能性は広がるだろう。 恩田侑布子 都築しづ子 痛む身の杖の先にも菫かな 喪帰りやなんじゃもんじゃの白に座し 身ごもりて強き眼差し聖五月 -・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・- ※ 提出期限に間に合わなかった作品には恩田代表の個人評はありません。 ひとりぼち日向ぼこりの味がする 恩田侑布子(写俳)