「あなたの橋を架けよう」

第40回静岡高校教育講演会

・日時 2019年5月10日(金)13時30分開演

・会場 静岡市民文化会館 大ホール

・講師 恩田侑布子 6月20日にアップロードした上記の静岡県立静岡高校教育講演会レポートにおいて、項目のみご紹介した章についてあらましをご紹介します。

既にご紹介した第2章・第3章に続く第4章は、「読むという行為」の意味を考察し、高校生の皆さんに向けて、恩田の考えを問いかけたものです。

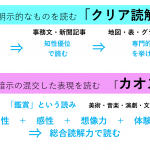

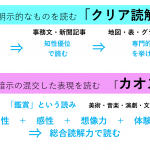

非常に広い「読む」ことの意味を、恩田は独自の考察により『クリア読解』『カオス読解』『耕し読解』の三つの言葉で表わしました。そして、『耕し読解』こそはクリエイティヴの土台であり、文系・理系を問わずイノベーションの源である。AIと人間が共存する時代において、人間にしかできない『耕し読解』を深めてほしいと訴えました。

先のレポートに引き続き、静岡高校OBの川面忠男様が作ってくださった抄録を中心にご紹介します。

(なお、『クリア読解』『カオス読解』『耕し読解』は、今回の講演にあたって恩田が考案した造語です。) 第4章 「読むという行為」-AIの時代だからこそ、人間にしかできない『耕し読解』を深める 物を見る時は大きな視線、微細な視線という二つの視線が必要ではないか。しかも、二つの間を往復する。それが「蝶の眼」と「月の眼」だ。今までは地上をひらひら舞う蝶の眼で見て来た。ここで俳句からいったん離れて月の眼になってみよう。人間社会を大きく俯瞰し、読むという人間の営みと可能性を探ってみよう。 読むことは広大で限りないものだ。それは三つの範疇に分けられる。

一つは読む対象がはっきりしていて明示的なもの。

二つ目は明示と暗示の混淆した表現。

三つ目は生きて動くこの現実社会、ひいては宇宙そのもの。 一つ目の明示的なものは、信号・標識、事務的な文章、新聞記事、さらには学術論文などで、知性、判断力が読み解いてゆく。知性優位で読むことからこれを〝クリア読解〟と名づけよう。 二つ目の明示と暗示の混淆した表現には、絵画、小説・詩などあらゆる文学・芸術作品が含まれる。ここはクリア読解の知的な判断力だけでは読み解けない。知性に感性、想像力、体験の総合力が求められる。これを〝カオス読解〟と名づけよう。 さて、読むという行為はクリア読解、カオス読解に尽きるものだろうか。それだけで十分と言えるだろうか。 現実社会とその動態を読むということには、上記の二つの表現とは違うものが三つある。

一つは形が定まったものではないということ。現実の社会は常にダイナミックな動態だ。鴨長明が「ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にはあらず」と言ったように変化し続ける。

二つ目は誰かに与えられるものではないということ。自らが能動的に読むということではじめて立ち上がって来る。

三つ目は主体的に読み解いたものを私蔵しないことだ。現実に活かし反応させるという積極的行為が必要になる。それは自己の認識と外部の存在との間で、認識のピストン運動をすることで健全な読解力になる。自分の立っている場所を中心に、外界を認識し、周りに働きかけ、少しずつ変えていく過程で認識が深化・成長する。これを〝耕し読解〟と名づけよう。 耕し読解には経済面と精神面がある。産業社会は消費者に求められるサービスを読み取り、それを商品化することで持続可能だ。実利的な読解だ。

一方、精神面の読解は死者や弱者の思いを読みこみ、尊敬し思いやるという人間の尊厳に関わる読解がある。未来と過去を読むことも求められる。現在はそれだけで自立していない。過去と未来にまたがっている。これを総合理解力で読み取り、問題解決に役立てなければならない。 ここ20年、グローバルに視ると、日本は経済的地位が相対的に落ち、高齢化や少子化、性差別の問題など社会的な問題への対応が遅れた。今までは経済が回っていれば人間の精神面をないがしろにしてもよかったという面があったが、今後は人のメンタリティにも目を向けなければ社会が立ち行かなくなる。そこで経済と精神という両者が結びつく。 耕し読解はあらゆるクリエイティヴの土台である。ここから様々なイノベーション、諸学問の研究、科学の発見、思想の構築、芸術、そして俳句も生まれる。

耕し読解は未来を引き寄せる大きな力になることがわかる。

AI が急速に勢力をのばしている。こうした状況の中で人類が耕し読解という主体的なことを手放して知的、感性的な怠慢に陥ってしまったらどうなるか。AIが人間の価値観を左右しかねない。もはやその寸前だ。 耕し読解の実例としての俳句をみてみよう。人間が自然をコントロールするところに文化があるという考えがある。一方、人間は自然と和み合うものという考えがある。俳句も人間と自然を一体のものとして捉えて来た。

しかし、21世紀は自然との調和という掛け声だけでは現実を捉えることはできない。

俳句は自由に捉えることができる。なぜなら俳諧自由という精神があるから。

世界のどんなことでも垣根を設けず自由に精神を解放し、往き来しようとする。決まりきったものの見方や考え方から脱皮して自分なりの新しい切り口で対象に迫ろうとしている。

それは「自己更新」の豊かさにつながってゆく。芭蕉はこれをひとことで言った。「きのふの我に飽くべし」と。 現実を直視し物を生き生きと感じる理系や科学者に優れた俳句が多いということもそれを証明している。例えば山口青邨は東大工学部の教授で鉱山学者だった。青邨は中国の長江の畔で一輪のたんぽぽと出会い、〈たんぽゝや長江濁るとこしなへ〉という句を作った。向こう岸は見えず土砂で濁った川が滔々と流れている中に真ん丸い黄色の花がクローズアップされる。永遠へという言葉の古語、〈とこしなへ〉が句の感情を高めている。中国の穀倉地帯が広がり、稲作文化の黎明期を思い起こさせる。春秋戦国時代、怒涛のような歴史の興亡を絵巻物のように想像させる。鉱山学者として何億年の地質史を背景に長江に咲くたんぽぽを耕し読解してみせた。 ◇《引き続き恩田さんは、新潟医科大学教授で法医学者だった高野素十の〈くもの糸一すじよぎる百合の前〉、〈塵とりに凌霄の花と塵少し〉を挙げ、対象をリアルに見つめる科学者の目と俳句との親和性について高校生に語り掛けました。》

(川面忠男 2019・5・24)

「あなたの橋を架けよう」

第40回静岡高校教育講演会

・日時 2019年5月10日(金)13時30分開演

・会場 静岡市民文化会館 大ホール

・講師 恩田侑布子 川面忠男様ご寄稿の(下)として、第3章を掲載します。 第3章 世界でなぜ俳句が人気か

《恩田侑布子さんは、2014年にパリ日本文化会館客員教授としてコレ―ジュ・ド・フランス、リヨン第Ⅲ大学、エクスマルセイユ大学などで講演している。それで今回の講演の第三章が「世界でなぜ俳句が人気か」というテーマになっていることも頷ける。以下は恩田さんの話である。》 俳句とはいったい何だろうか。俳句がいま世界中の至るところで作られているのはなぜだろうか。グローバル世界に生きる現代人は俳句のどこに魅かれているのだろうか。

欧米の小学校ではカリキュラムに俳句の実作がある。夏休みの宿題にしているところも多い。

フランスでこの数年間、俳句をめぐる講演を6回行った。フランス人の俳句に対する理解と共感は半端ではない。街の本屋に芭蕉、蕪村、一茶、夏目漱石や山頭火の句集が並んでいる。またEUの前大統領、ヘルマン・ファン=ロンパイさんはベルギー出身だが、俳句に心を通わせ句集を出している。 ここでセザンヌやゴッホなど近代の芸術を支えて来たものは何であったかを思い出してみよう。それは個人の才能だった。作家の個性やその天才性を際立たせるものだった。

一方、俳句は根本の精神が違う。まず俳句には共同体に根づく「季語」がある。その背後には大きな自然が存在する。

自然は近代的な自我を超えたものだ。俳句を作る時、感情を季物に託して広やかで大きなものに自我を解放する。

蛇笏の落葉は、枯れて地べたに落ちて潰えるものという固定観念を破って、一人の人間の道念を支えるものになった。

俳句を作るということは、ささやかでも今までの自分のものの見方、感じ方を破ってゆくものだ。決まり切ったものの見方、パターン認識の縛りから精神が自由になってゆく。 作者が一句の中に生き切った俳句は、切れの余白の中で読み手が新たに生き直すことができる。蛇笏の〈落葉踏む〉の句は六十余年が過ぎて、一人の高校生の胸に飛び込んできた。今も心の底に落葉の踏み心地が感じられるのだ。

俳句は、作者と読者の一人二役を楽しめる興奮の場だ。表現の喜びと共感の喜びがある。

現代は技術革新が加速し、人間疎外どころか人工知能というAIに管理される時代になっている。そうした中で自然と共生し人と共感し合い精神の潤いを求める人たちが増えている。俳句は現代人が星の子としてつながり合うことができる可能性を持っている。

(川面忠男 2019・5・23)

講演の締めくくりに、恩田は自句21句を「俳句パフォーマンス」という形で披露しました。写真スライドを背景に、13句は日本語のみで、8句は日本語とフランス語で。

本抄録でも触れられているように、俳句は韻文であり調べやリズムという音楽性を持つこと、俳句が国際的な広がりを持っていることを、「俳句パフォーマンス」として直接伝える機会となりました。

これだけ多くの若者、しかも俳句に興味がある人ばかりではない講演会は恩田にとってもあまり経験が無いことでした。しかし、高校生の皆さんから「一冊の本を読むような講演会でおもしろかった」「まるで小説を読んでいるかのような感覚」などの感想をいただきました。恩田も、無事に大役を果たすことができたことを安堵しております。

終演後に控室とロビーで1時間半近くも続いた質疑応答や五百通以上の個別の感想をいただき、恩田自身も今後の創作活動に大いに刺激をいただくことができた講演会でした。

開催に向けて一方ならぬご尽力をいただいた静岡高校の志村剛和校長先生、教育講演会を主催した静中・静高同窓会ご担当の三浦俊一先生をはじめとする静岡高校の教職員の皆さまに、この場をお借りして厚く御礼申し上げます。

「あなたの橋を架けよう」

第40回静岡高校教育講演会

・日時 2019年5月10日(金)13時30分開演

・会場 静岡市民文化会館 大ホール

・講師 恩田侑布子 恩田の母校・静岡県立静岡高校では、総合学習の一環として毎年各界で活躍する卒業生による講演会を開催しています。

今年は、恩田が講師として選ばれ、全校生徒約千人と保護者・同窓生及び一般参加の市民の方々を前に講演をいたしました。 講演は今回のために新たに作った100枚余のスライドを使い、以下の6章立てで進めました。

1)「辛かった子ども時代」 2)「高校時代に出会った感動の俳句」

(抜粋を掲載します) 3)「世界でなぜ俳句が人気か」

(抜粋を掲載します) 4)「読むという行為」

・AIの時代だからこそ、人間にしかできない

『耕し読解』を深める

・理系や科学者こそ俳句の精神に合う

…現実の直視と固定観念の打破 5)「東洋思想から餞のことば」

・釈尊の原始仏教は『耕し読解』の優れた実例

・自分に執着する心は最後の支えにならない

…原始仏教の教え「空の智慧」

・これから十年間で、生涯を支える精神の骨格

を作る 6)「俳句朗読パフォーマンス」 この講演会に同校OBとして参加された川面忠男様が抄録を作ってくださいました。その中から、第2章・第3章を(上)(下)二回に分けてレポートを掲載させていただきます。川面様、ありがとうございます。 第2章 高校時代に出会った感動の俳句 《静岡高校の生徒であった頃、恩田侑布子さんは中村草田男と飯田蛇笏の俳句に出会い心の救いを得た。恩田さんは教育講演会の第2章を「高校時代に出会った感動の俳句」と題し、あらまし以下の通り語った。》 俳句は定型のリズムと切れの余白によって感情を表現する。

会へば兄弟ひぐらしの声林立す

「兄弟」は「はらから」と読み、この中村草田男の句を歳時記から見つけた瞬間、全身がどこか別の場所に連れて行かれるようだった。 ひぐらしの声は天上から林に降りそそいでいる。それぞれの人生が山と谷をはるばるやって来て今ようやくここで出会った二人はお互いの静かな眼差しの中に憩うのだ。

このはかない苦しい人生にあってカナカナの澄んだ声に二人が包まれている永遠の瞬間だ。寂しくても生きながらえてさえいれば、いつか心を受け止めてくれる人に出会えるかもしれない。 「はらから」、ここに深い切れがある。俳句は切れの余白を味わうところに醍醐味がある。下五の〈林立す〉は詩人ならではの感受性だ。ひぐらしの声が林立し、現か幻か境のない空間に読み手は誘われていく。

兄弟という漢字に「はらから」とルビを振ったのはなぜだろうか。調べやリズムという音楽のためだ。俳句は韻文であり、名句は音楽である。

◇

飯田蛇笏との出会いは次の句だった。

落葉踏んで人道念を全うす

歳時記を読んだ時、目が釘付けになったが、道念という意味がわからなかった。広辞苑には「道を求めること、求道心」とある。蛇笏にとって俳句は仏道と同じなのかと思った。 この落葉に死屍累々という言葉が浮かんだ。落葉は滅び去って行った数知れない人々の思いではないだろうか。生きている自分は病弱な母が産んでくれた命。地球上で生と死が繰り返され、命をつないできてくれたことであろうか。

そう言えば夢中に読んでいる本も死者たちのものだった。図書館の書架の前に立つと死者たちの魂に囲まれているような感じがした。人類も自然の歴史も死屍累々だ。 〈落葉踏んで人道念を全うす〉とつぶやくたびにかわいがってくれた祖父母の仕草が次々に浮かんできた。その思い出は散りたての落葉のようだ。人の一生は死んで終わりではない。落葉を踏み死者を思うとき生きている者は自分の志を全うしようと思うのだ。

一生は自分一人のものではないと思った。その時だ。見たこともない、会ったこともない飯田蛇笏と言う人がまるで我が人生の師のように立ち上がった。俳句という文学の不思議さを痛感していた。

(続く)

(川面忠男 2019・5・21)

川面忠男様がブログの転載をご快諾くださいました。川面様、厚くお礼申し上げます。

ご執筆の日は石牟礼道子さんの一周忌にあたります。

黒田杏子さんが主宰の俳句結社「藍生」の俳誌2月号は石牟礼道子の追悼特集を組んでいる。俳人、作家、学者、写真家の6人が寄稿しているが、その1人は俳人・文芸評論家の恩田侑布子さんで石牟礼道子の俳句を鑑賞している。それを読んでAI(人工知能)のレベルが上がっても石牟礼道子の俳句を作ることは難しいだろうと思った。

石牟礼道子は詩人・小説家だが、2018年2月10日に亡くなった。生前は熊本で水俣病を文明病として訴え、それを文学活動にした。 恩田さんは石牟礼を「みっちん」と親しみを込めて呼び、『石牟礼道子全句集 』から恩田侑布子選として23句を挙げている。これらの中から7句について「石牟礼道子の俳句 ふみはずす近代」と題して論じている。

石牟礼道子の俳句は、コンピューターが集めたビッグデータの解析から抜け落ちるとし、「常人が感知しえない異形のものを聞き澄ます詩人」だと述べている。それは7句すべてに言えるが、とりわけ以下の2句について自分の句作に関連して感じるものがある。

童んべの神々歌う水の声

無季の句。〈童んべ〉は「わらんべ」とルビが振ってある。恩田さんは「等類がない俳句」と言う。等類は素材・趣向が他の俳句と類似することだ。「現代俳人の句は似通っていて、おうおうにして既視感につきまとわれる。一方、石牟礼の自前の感性と自前の言葉は空怖ろしい」。その自前の感性は個性といった安っぽいものではないとも言う。

さくらさくらわが不知火はさくら凪 「不知火」について恩田さんは両義があるとして次のように言う。「ひとつは別称八代海の名を持つ海の名前。ふたつは神話時代からの海上の怪火を意味する秋の季語」。そのうえで、一句の忘れ難さは「さくら凪」という新造季語の初々しさにもある、と指摘する。「新作季語は、俳人が一生かかっても容易にはつくり得ないもの。二十世紀の悲母からわたしたちはやさしく妖しい季語を頂戴した」と付言する。

そして最後に次のように述べる。〈「いま・ここ・われ」は、近現代俳句の合言葉であった。みっちんの俳句はそこから何という遠い地平、何という広やかな海と山の間にあることだろうか。〉 もし私が「さくら」という春の季語と「不知火」という秋の季語を一句に織り込めば、指導者から注意されるだろう。私のように余生の趣味として俳句を楽しんでいる者から見れば石牟礼道子の俳句は別世界であるが、そこに真実の詩があることは恩田さんの鑑賞に導かれて理解できた。

川面忠男(2019・2・10)

樸俳句会でも取りあげられた『石牟礼道子全句集 泣きなが原 』についてはこちら

川面忠男様がブログの転載をご了承くださいましたので、掲載させていただきます。川面様、いつもありがとうございます。 「俳壇」の恩田侑布子さん特別作品

俳人・文芸評論家で「樸」の代表、恩田侑布子さんから過日メールをいただき、月刊「俳壇」1月号に恩田さんの特別作品30句が載ることを知った。発売日の15日、最寄りの書店で「俳壇」を求めて読んでみた。恩田さんの言う余白がある句であり、どの句も味わい深いと思ったが、とりわけ以下の10句を選び私なりに鑑賞してみた。

琅玕の背戸や青女の来ます夜 一読して惹きつけられる句だ。琅玕は「ろうかん」と読み、ここでは「美しい竹」という意味になろう。青女は「せいじょ」で「霜・雪を降らすという女神。転じて、霜の別名」(広辞苑)だが、私は雪と思いたい。そうすると、青女という女神が雪女のイメージに重なり、「来ます夜」という措辞が幻想的な世界を伝える。青女は特別作品の題になっており、恩田さんも掲句を30句の代表と思っているのであろう。

霜ふらば降れ一休の忌なりけり 恩田さんは静岡高校の生徒であった頃、仏教書を読みふけったという。ウイキペディアによると、一休は「洞山三頓の棒」という公案に対し、「有漏路(うろぢ)より無漏路(むろぢ)へ帰る 一休み 雨ふらば降れ 風ふかば吹け」と答えて一休の道号を授かったという。有漏路とは迷う「煩悩」の世界、無漏路は「悟り」を意味する。 絶壁の寒晴どんと来いと云ふ これは30句を締める句。〈どんと来いと云ふ〉という措辞は〈霜ふらば降れ〉という恩田さんの心境と同じなのではないか。雪や霜が降ろうが、晴れようが、絶壁という煩悩は常に立ちふさがっている。それに立ち向かおうという心の鼓舞が伝わってくるような句である。 宝船手ぶらで来いと云はれけり 土産を持たずに行って宝を貰って帰る、ということではなかろう。手ぶらは心に何も持たずに来い、つまり心を無にして来いということではないか。そうすれば悩みはなくなり煩悩から解脱できよう。作者が恩田さんだと、私にはそのように感じられる。 群峯は羅漢ならずや冬茜 阿羅漢は仏教修行の最高段階に達した聖者。それらの表情はさまざまだ。冬の夕焼けに黒い影を見せる西の峰々に託して羅漢の修行を思うのであろうか。恩田さんも仏の境地に近づきたいと願っているのではないか。 淡交をあの世この世に年暮るる 君子の交わりは淡きこと水のごとく、の淡交である。この世の人との淡交は誰にもありうるが、相手があの世の人となると、どうであろうか。しかし、恩田さんが相手のあの世の人は芭蕉であったり、故人になった俳句仲間であったり、詩を介して自在に交流できるのであろう。

直近の俳人では金子兜太が思い浮かぶ。恩田さんは今年2月26日付け朝日新聞の「俳句時評」で「土の人」と題して兜太の〈よく眠る夢の枯野が青むまで〉を挙げ、次のように書いている。「芭蕉の〈旅に病で夢は枯野をかけ廻る〉への唱和であろう。芭蕉の夢はどこまで行っても藁色と金の条」と。藁色は草鞋を履いての行脚をイメージできるが、金の条(すじ)は金科玉条の条であろうか。 よく枯れて小判の色になりゐたり 枯葉は夕陽をあびて小判の色、つまり金色に光る。西方浄土の金色に通じる感じがする。冬の枯木はそんな世界に変わる。飛躍して言えば、人間も枯れれば仏に近づき金色の世界が見えてくるであろう。 まばたきに混じる金粉三ヶ日 正月には金粉入りの酒を飲む。それを〈まばたきに混じる〉と詩的に表現したのであろうか。恩田さんの俳句は、趣味の域を出ない拙句などと違ってなかなか答えが出ない。それだけ読者としては想像を楽しむことができる。 初富士を仰ぐ一生の光源を 〈一生〉は「ひとよ」と読ませる。静岡に暮らす恩田さんにとって富士山はしばしば眺める山であろう。喜怒哀楽それぞれの日に。人生は富士とともにあったと言っても過言ではないだろう。

私的なことだが、思い出すことがある。私が5歳の時、静岡の空襲で焼け出され、静岡育ちの母と二人で父の故郷である志摩半島の小さな町(現・三重県志摩市大王町波切)に疎開した。母は朝早く起きて伊勢湾の彼方にある富士山を見ようとした。そうして故郷を懐かしんだ。「見えた」と喜んだ母の声を憶えている。富士山は小さな紫の影だったが、母には生きる力の光源であった。 たまゆらは永遠に似て日向ぼこ 〈たまゆら〉は一瞬のことだ。それが〈永遠に似て〉と詠う。そういう心境と〈日向ぼこ〉という季語が合う。

ここで思い出すのは、曹洞宗開祖の道元の時間観だ。「時は飛去するとの解会すべからず、飛去は時の能力とのみ学すべからず」(正法眼蔵)、つまり時間は過去から現在、未来へと流れるだけではないと言う。恩田さんが芭蕉を思う一瞬、芭蕉は恩田さんの心の中で生き返る。過去が現在になる。それが永遠に似るということであろう。

以上10句について勝手な鑑賞をして楽しんだ。

川面忠男(2018・12・21)

「今に生きる前衛としての古典― 詩人大使クローデルの句集『百扇帖』をめぐって」

・日 時 2018年6月17日(日)13時30分開演

・会 場 神奈川近代文学館 展示館2階ホール

・コーディネーター 芳賀徹

・パネリスト 夏石番矢・恩田侑布子・金子美都子

川面忠男様のご寄稿の(下)を掲載します。 シンポジウム「クローデルの『百扇帖』をめぐって」 (4) 日常の風景と深読みの詩句 恩田侑布子さん、夏石番矢さんに続き金子美都子さん(聖心女子大名誉教授)がパネラーとなり「クローデルは物真似をしなかった。そこがいいところだ」と話し出した。「生命力が豊か」と感じさせる詩がクローデルの特徴という。金子さんは欧州の短詩を研究してきた学者だ。

金子さんは『百扇帖』をめくっていると、ふと金魚と猫を題材にした以下の詩句が目に入ったという。仏文学者の山内義雄先生の訳だ。 鉢のそばにうづくまった猫どの

薄目をあけて日(のたま)はく「私は金魚がきらひです」 金子さん(写真)は「一風変わった詩篇だが、日常的でわかりやすい光景を詠んでいる」と言ったうえフランス語で読み、以下のように解説した。

「夏の昼間、金魚鉢の中で金魚が泳いでいる。傍らでうずくまった猫が薄目で見るともなく『金魚など嫌い』と言っているようだ。しかし、実は幼い頃よく目にした光景だ。クローデルは『百扇帖』に生き物を詠んだこんなコミカルな鑑賞もあるということを示したかったのだ。

フランス近代詩で猫を謳ったのはボードレール。猫に託した恋人の詩などがある。クローデルの詩とは違う。ボードレールの詩では猫と詩人の関係が猫は恋人、女性への微妙な愛情のシンボルになっている。

クローデルの詩の中では人と猫とが接近している。クローデルが俳句を理解しようと思っていたことの表れだ。日本の俳句は発生の根底に諧謔がある。万葉集や古今集は身体表現の豊かな、また滑稽な動作を詠んだ笑いの歌が認められ、そこには動植物を擬人化した動作が詠み込まれている。

クローデルは、明治後半に東大法学部の外国人教師として教えていたミシェル・ルボンの日本文学詩歌集を参照している。その中に芭蕉の〈麦飯にやつるる恋か猫の妻〉という句が載っている。それについてルボンが麦飯は白米より栄養が少ないとか、猫の恋は俳諧として好まれた題材であると注を付けている。古典詩歌の気品や威厳に全く反するものではないとも。クローデルは動物も人間と同列に扱われる題材だと思ったのではないか。」

次に金子さんは同じようにクローデルが身近なことを詠んだ句として「紙鳶」を紹介した。芳賀徹さん訳だ。 小柄なお母さん 小走りで

凧を舞いあがらせる

いや、それは子ども

母さんの背で口を ぽ

かんとあけて

凧あげしてる 金子さんは「微笑ましい短抄。〈ぽ〉で切るのはクローデルの手法であって『意味の出血』と言っている」と述べた。「意味があふれて出てしまう」のだ。

続いて金子さんは「影月」と「陰墨」というクローデルの二つの詩句をフランス語と日本訳で紹介した。どちらも有名だという。

まず山内義雄先生訳の「影月」。 今宵床上にあって 手 壁面にものの影をゑがく 月出でぬ また「陰墨」(栗村道夫訳)も似たような秋の詩句だ。 月のわれに与ふる此の陰

此の世のものならぬ 墨の如し これらの詩句について以下のように解説した。

「秋のひんやりした空気、十五夜を過ぎた月が上っている。〈名月や畳の上に松の影〉という其角の句があるが、影をつくっているのは〈手〉、そこで切っている。クローデルが得意な表現だ。手から出た息吹がとどける無言の言葉を君も心の耳に受けよ、という文言があるが、手から自分の持っている思想、考えが最終的には手という身体から相手の心に伝わるという大事なものになるわけだ。それを出せる空間を十分にとっている。

壁の上に陰をつくる手は、存在するすべてが至るところで自分がそれなしには存在しえなかったものを指示している。そこで月が隠れた意味を示している。陰は月が与えた墨にもなっている。ここで見えない世界というか、現実の世界にないものを表している。」

クローデルも実と虚の間を行き来する詩人だと思う。

(川面忠男 2018・6・28) シンポジウム「クローデルの『百扇帖』をめぐって」 (5) 芭蕉を超える?句もあり 恩田侑布子さん、夏石番矢さん、金子美都子さんという3人のパネラーの発言の後、司会の芳賀徹さん自身がパネラーになってポール・クローデルの詩を鑑賞、解説した。それらの詩句は「日本――神話的ヴィジョン」、「牡丹と月――自然のエロス」、「魂のうるほひ」と芳賀さんの言葉で分類している。

まず「神話的ヴィジョンの句」。 日本 長き琴のごと

出づる日の一指のもとに いまをののく まずこの詩句について芳賀さん(写真)は「クローデルは日本史を知っている。古代の神話にも興味を持っている。太平洋のいちばん東に上ったばかりの朝日、その光を浴びて日本列島は琴のように張っている。クローデルが作り上げた神話的日本のヴィジョンだ」とコメントした。

続いて以下の詩句。 夜明け 男体(なんたい)は白根に放つ

大いなる金の矢 芳賀さんは「男体山の山頂の日の光がさらに下にある白根山に。これもダイナミックな日本神話の世界。クローデルの中には神話的ヴィジョンがあり、それが百扇帖の骨格をなしている」と言った。

また同じような詩句の紹介。 緑の森の 動かぬ闇のなかから

緋いろのどよめき 芳賀さんはこう解説した。

「男体山の上から山麓の緑の広がりを見ると、その一個所に朝日が当たり明るくなっている。芭蕉の〈あらたふと青葉若葉の日の光〉を受けているが、芭蕉よりいいかもしれない。神話的ヴィジョンを凝縮し自分の詩として俳句の中に詠んだ。」

次は「牡丹と月――自然のエロスの詩句」。 白牡丹の 芯にあるのは

色ならぬ 色の思ひ出

香りならぬ 香りの思ひ出 さらにもう1篇。 牡丹 思ひに先立って わがうちに萌(きざ)す

この紅(くれなゐ) 芳賀さんは「〈白牡丹といふといへども紅ほのか〉、という高浜虚子の句よりはいい。牡丹が好きな蕪村は〈牡丹切て気のおとろひし夕かな〉と牡丹と一体になっている素晴らしい句を作ったが、これに匹敵する」と評した。

そして「魂のうるほひ」の句。「何と言っても『百扇帖』の中で最もいいのは」と以下の詩句に言及した。「山内先生の訳もいい」と訳は山内義雄先生のものだ。

水の上(へ)に 水のひびき

葉のうへに

さらに葉のかげ 「これは百扇帖の最高峰。これには芭蕉も及ばないのではないか。〈水のひびき〉と〈葉のかげ〉だけで成り立っている詩。ひっそりとしてまさに幽玄の世界。これ以上ない静寂、水の響きがあるからいっそう静寂が深まる。

芭蕉の〈閑さや岩にしみいる入る蝉の声〉も蝉の声があるから閑さが増すが、具象的過ぎる。クローデルの詩は音や色のない世界に入っている。

葉は竹の葉、かすかに揺れている。水は京都の寺の庭の池の隅でちょろっ、と落ちている。葉のかげは太陽ではなく月の陰だろう。フランス人の詩がここまで行ったのは驚嘆すべきだと思う。」

芳賀さんが言うようにクローデルの詩が芭蕉よりいいかどうかはわからないが、日本の美の真髄をつかんでいたことは確かだと感じた。

(川面忠男 2018・6・29)

シンポジウム「クローデルの『百扇帖』をめぐって」 (6)

「余白」に気づいた西洋人 シンポジウムの司会者、芳賀徹さんは恩田侑布子さん、夏石番矢さん、金子美都子さんの3人のパネラーに追加の発言を求めた。それぞれの発言について芳賀さんはコメントしたが、ここではパネラーの発言のみ以下の通り要約する。

まず恩田さんは「ポール・クローデルは西洋人として初めて東洋の余白ということに気づいて実験した詩人だった」と以下の通り述べた。

「ジャポニスム(日本趣味)の影響を受けたのは二十歳の頃だ。ジャポニスムの影響を受けた画家としてモネがいる。移ろう光と雲と水の色、ジャポニスムを自家薬籠中のものにしたと言ってみることができると思う。しかし、描きつくしたいという西洋的感性による巨大な絵が自分の胸の中でどんどん縮んでいく。一方、雪舟の『秋冬山水図』は、見ている時よりも離れている時に絵がどんどん大きくなる。なぜかと言えば、余白があるからだ。

モネは余白を理解できなかった。ロートレック、ゴッホもジャポニスムは取り入れていたが、余白については理解していなかった。小石を一つ投げてそこに広がりができるようなものが余白だ。目に見えるすべてを表現することではなく、写実主義ではなく、余分なものは省いて、肝心なものだけを描く。写実主義では本当の美の秘密は描けない。

クローデルは省略して凝縮することに気がついた初めての人ではないかと思う。まさに俳句の精神、深いもの、無への接近ができた。クローデルの脳裏には北斎があった。『百扇帖はクローデルが描いた北斎漫画』ではなかったか、と言いたい。」 続いて司会の芳賀さんに声をかけられて金子さんが以下の通り発言した。

「〈水の上に 水のひびき〉の句のように日本人が感じることができるような詩句をつくることがクローデルの素晴らしいところだが、クローデルの全体を見ると、日本にだけ入り込もうとはしていない。

筆を使っているのは大きい。中国や日本にいたことから全てが始まっているように思える。墨を使うと自分が書きながら画家と同じようになる。作者であるだけでなく作品の鑑賞者、批評家にもなれる。墨を使って書いたことが実験的であり、前衛的なことであった。

クローデルは1980年代以降、日本の詩とか東洋の詩を考えている。その余白は前衛的なことであった。

シュールレアリスト(超現実主義者)のアンドレ・ブルドンが初期の作品の『黒い森』という詩篇に何秒かの空白を入れた。その何秒かの空白が信じがたいほどの効果を出した。語と言うものの周りに置かれた空白のゆえに、またその後に書かなかった他の無数の語と接触するゆえに、とシュールレアリスム宣言に書いている。書かれること書かれないこと、無言の言葉、短縮ということがフランスでは前衛的なことと思う。

その余白の使い方はクローデルとは全然違う。クローデルの場合は象徴詩であると思う。ブルトンの場合は象徴であったならばシュールレアリズムにならないわけだ。その余白のくくり方が違う。クローデルは(〈かあさんの背で口を〉の後、空白をつくり〈ぽ〉と置き、改行して〈かんとあけて〉と続く、といった)『意味の出血』もだいぶ前から『百扇帖』に練り込んでいる。

句読点の廃止は、アポリネールが1913年の作品「アルコール」で初めて試みた。その中でマリーランサー(画家)との恋で有名なミラボー橋を詠んでいるが、そこで初めて句読点を廃止した。句読点は『百扇帖』にも全く入っていない。」 夏石さんが司会の芳賀さんに発言を促がされ、以下の通り述べた。

「(クローデルは)リズムも、書き方も、まっさらなところから書いている。パターンから書かない。日本に迫るとき、詩的な部分とナイーブな感性がうまくからまっている。

日本の中でいろんなものに着目するが、最後は水滴に集約していく。水、太陽、植物とかなりテーマがあるが、水滴に集約していくところがおもしろい。

山頭火も最終的には水を様々な角度から詠んでいる。クローデルも(山頭火と)接触はなかったが、日本は水というものに注目せざるを得ない環境にある。」 再び金子さんが発言、クローデルの『日本文学散歩』(芳賀訳)の以下の文言を紹介した。

「いいハイカイというものは、本質的に、一つの中心となる映像と、その映像

が心の中によびおこす反響、つまりはっきりと言いあらわされたものであれ、言外のものであれ、その映像をとりかこんで生じる一種の霊的精神的な暈(かさ)とからなっている、といえましょう。」

そして金子さんは「クローデルは大胆にいろいろなことをやろうする意思が強

くて、自分が吐く息のリズムに合うような詩づくりを貫き通していた。文体を省略し、自分の詩を作っていた。」とも述べた。 最後に芳賀さんが「クローデルは、もののあわれがわかっており、これからも日本人が読んで面白がり、さらに解釈してゆきたい詩人だ」と締めくくった。

(川面忠男 2018・6・30)

「今に生きる前衛としての古典― 詩人大使クローデルの句集『百扇帖』をめぐって」

・日 時 2018年6月17日(日)13時30分開演

・会 場 神奈川近代文学館 展示館2階ホール

・コーディネーター 芳賀徹

・パネリスト 夏石番矢・恩田侑布子・金子美都子 このシンポジウムを聴講された川面忠男様からご寄稿いただきましたので、(上)(下)二回に分けて掲載させていただきます。川面様、ありがとうございます。

シンポジウム「クローデルの『百扇帖』をめぐって」 (1) 息がとどける無言の言葉 横浜の神奈川近代文学館で「ポール・クローデル展」が開催されているが、6月17日午後1時半から4時まで記念イベントの一つとしてシンポジウムが行われた。「今に生きる前衛としての古典――詩人大使クローデルの句集『百扇帖』をめぐって」というのが演題である。

シンポジウムでは左から司会の比較文学者の芳賀徹・東大名誉教授、3人のパネラーが俳人の恩田侑布子さん、同じく夏石番矢さん、聖心女子大名誉教授の金子美都子さんという順で着席した(写真)。 最初に芳賀さんがクローデルという人物についてあらまし以下のように語った。

クローデル(1868~1955)はフランスの駐日大使だったが、外交官としてだけでなく劇作家、詩人としても優れていた。日本の文化をフランスに伝えた最も重要な人である。昭和2年(1927)に大正天皇の大喪儀に参列後、離日し駐米大使になった。 シンポジウムではフランス文学の側からではなくて日本側からクローデルの俳句集『百扇帖』を見た。1942年、フランスのガリマール書店から初版本が出た時に序文の中に「日本の俳句に倣って俳句というミツバチの中に私がそっと捧げた贈り物である」と書いている。芳賀さんは、これが俳句と言えるかどうかと述べ、クローデルと親しかった山内義雄(フランス文学者)は短唱と言っていると紹介した。そのうえで「短歌とか俳句と決めつけることはない。最も鋭く強く深い詩魂を押し込めたのが『百扇帖』」と言う。 『百扇帖』はフランス側から研究されていないという。日本の詩がフランスの近代詩にどういう影響を与えたのか。そういう評価は未だ何もない。日本の俳人もフランス語を読める人が少ない。シンポジウムで「百扇帖」がどういうものか明らかにしていく意味は大きいと芳賀さんは述べた。恩田さんはフランス語が読める。夏石さん、金子さんはフランス文学の先生だ。

序文の一部に次の件がある。「扇子というあの翼、すぐにも風のそよぎをひろげるあの翼の上だ。君のこころの耳に、手から出た息がとどけるこの無言の言葉を、どうか迎え入れてくれたまえ」。これを紹介して芳賀さんは「いい言葉ですねえ」、「こういう言葉を言える人は他にいない」と述べた。

続いて3人のパネラーが『百扇帖』について鑑賞した。

(川面忠男 2018・6・25) シンポジウム「クローデルの『百扇帖』をめぐって」 (2) 雪になる雨金になる泥ありぬ ポール・クローデルの『百扇帖』にある172篇のうちシンポジウムのパネラーが3篇を選んだうえフランス語で読み、自分なりに鑑賞した。最初が恩田侑布子さん(写真)、静岡市の樸俳句会の代表者、昨年は現代俳句協会賞、今年は桂信子賞を受賞した俳人だ。恩田さんは自分が訳した詩を紹介、解説した。以下、要約しよう。

172篇を読むと短詩、短歌、俳句に分かれたという。172編がすべてエロス的言葉であって散文とは全く違うという印象、翻訳もエロス的体験だった。

最初は巻頭の詩。クローデルが31歳で出会った運命の女性、ロザリーとの愛の詩だ。息吹の交歓を感じてしまったと言い、このように訳した。 あたしのいいひと 薔薇 薔薇って

ささやく人よ

でも

もしも

ほんとの名前

知られたら

あたし

たちまちしぼんじやう 「薔薇」には「ローザ」とルビが振られている。司会の芳賀徹さんが「上手い」と言った。

続いて恩田さんは短歌に訳した五行詩を紹介した。 長谷寺の白き牡丹の奥処なる朱鷺いろを恋ひ地の涯来る 〈奥処〉には「おくが」とルビ。

こう解説した。「わたしはとうとうやってきたという感慨を込めている。それは日本という海の中の島国を暗示しているようだ。主題の白牡丹の芯にひそんでいる薄桃色が造形的にも5行の詩句の真ん中に置かれている。あたかも牡丹の花びらを分けるように置かれている。」

三つめの訳の紹介は〈雪になる雨金になる泥ありぬ〉と俳句になった。そして以下のように解説した。

「省略のきいた単純化された対句構造の詩だ。最初は〈雨しづしづと雪になり 泥しづしづと雪になる〉と直訳体を考えた。しかし、エロス的体験からすると落ち着かない。詩の凝縮度の高いのは俳句だと直感した。そこで〈雪になる雨金になる泥ありぬ〉と訳した。雨が雪になるのは当り前だが、泥が金になるのは当り前ではない。

詩人クローデルは詩人としての大きな翼があって飛躍がある。泉のように湧くイメージがある。日本人が泥で思い出すのは田の泥土だが、クローデルは大使として赴任した中国で大河の泥を見ている。私たちの息吹は泥から芽生え、やがて泥に帰る命の循環の泥でもある。」

さらに恩田さんの解説は中学の教科書で見たという俵屋宗達の絵に飛んだ。

「『伊勢物語』の芥川の場面を描いた絵では、在原業平とみられる男が高貴な女性を盗み得て芥川の畔に出る。女が草の露を目にして「あれは何か」と訊ねる。やがて、その女が鬼に食われてしまう、という話になり、〈白玉か何ぞと人の問ひしとき露とこたへて消えなましものを〉という歌になる。俵屋宗達はそんな恋を金泥の絵の中に閉じ込めたわけだ。金泥はエロチック、この世との境目にあるようなものと思う。金になる泥の雨という発見は、クローデルが日本文化、東洋の文化に対して深い体験をし、自家薬籠中のものにした。知識ではなくて、自分が東洋人になって読まれた句と思った。

中東は砂の文明、西洋は石の文明、東洋は泥の文明という言葉もある。この句は、ポール・クローデルが肺腑の底から捧げた日本と東洋のオマージュ(賛辞)と言えるのではないだろうか。」 シンポジウムでは言及されなかったが、恩田さんの『百扇帖』の訳が他にも資料に載っている。俳句となったものを列挙してみよう。 ふかむらさき金の鈴より幽(かそ)かなり 詩よ薫れ灰と烟のそのはざま 秋麗に生(あ)れし漆の眸かな 無何有(むかいう)のさとの風汲む扇かな 無始なるへ身を投げつづけ瀧の音 万物や瞑(めつむ)りてきく瀧の音 みづの上(へ)に水のはしれり若楓

さよなら日本 すやり霞の金砂子 (川面忠男 2018・6・26) シンポジウム「クローデルの『百扇帖』をめぐって」 (3) 日本への肉薄と東西の対比 ポール・クローデルの『百扇帖』をめぐり俳人、恩田侑布子さんに続いて俳人でフランス文学者の夏石番矢さんが発言した。流暢なフランス語でクローデルの詩を読み自分の言葉で訳し解説した。「テーマの切り口はいろいろだが、一つは牡丹と薔薇を読みながら東洋と西洋の違い、それを短い詩の中に詰めている。クローデルが自分を縛り付けているカトリシズム、あるいは日本の白、これは神道につながってゆく」。これがイントロダクションだった。

夏石さんはシンポジウムに間に合わせて京都の職人に扇を作ってもらい、扇に墨で二文字の詩の題、クローデルの詩、その日本語訳を書いた。夏石さんが好きな2篇を『百扇帖』と同じように仕立てたのだ。

その一篇は「紅白」で夏石さんは扇(写真)を手にしながら話を続けた。日本語訳は〈牡丹 血が赤いように 白い〉。これは俳句と思ったようで以下のように説明した。

「文語訳にすれば詩になるという錯覚があるが、それはちょっと違うと思う。それまでの日本の詩歌の日本語に比べれば現代語は成熟していないが、古い綺麗な言葉をつかっていればいいという問題ではない。」

夏石さんの詩の解釈は以下の通り深い。

「牡丹を見ながら薔薇が出てきたり、薔薇を見ながら牡丹を見ていたりという入れ子状になっている、長谷寺の牡丹は必ずしも白ではないようだが、白い牡丹を見た時には死、つまりキリスト教の磔刑、キリストが流した血をイメージする。あるいは最後の晩餐のイエス・キリストが赤葡萄酒を自分の血だと思って教えを憶えているようにと弟子たちに。血が赤いように牡丹が白いという。白さの凝縮と赤さの凝縮がここで出てきて東西の世界観、宗教観と言うものが短い詩に単純だが、さりげなく書かれている。

続いて「日本人が見慣れているものが小さな詩になっている」として「米㷔」という題の詩を挙げた。夏石さんの言葉をそのまま記そう。

「お米のところがおもしろい。たくあんと梅干が出て、それを綺麗な短詩にしている。米㷔〈この黄色く白い花 火と 光の 混合 のようだ〉。ありふれたことを簡単なフランス語に。稲の花の小さい雄蕊が出てきて、黄色い籾の部分があって、火と光の混合のようになっている。(クローデルは)稲妻と稲が結合することを知っているのかも知れないと言う気がした。単純な中に純粋な感受性が出ている。」

扇に仕立てた二篇目は「日蛇」という題で〈湖の一方より 朝日 もう一方に 七つ頭の 蛇到来〉という詩句。こう解説した。

「不思議な神話的な光景だ。東から朝日、もう一方は西になる。日本の朝日と西洋の人はとらえている。〈七つの頭の〉の解釈が難しいが、どうとるかは読者次第だ。

対極的なイメージとしてもおもしろい。ヨハネの黙示録(12章3節)はドラゴンだが、最後にラッパが鳴って七つ頭の蛇が出てくる。東アジアには龍とか八岐大蛇がいて、水の神様だ。両方に解釈できる。

不思議な曼陀羅、宇宙観、世界観を示す短詩としておもしろい。直感と知性で日本の本質、(ひいては)俳句に肉薄している。」

同時にクローデルはカトリックに縛られていると言い「葡萄」と題した詩句を紹介した。〈神曰く 私を締め付けうるのは 藤ではない 葡萄の木と 葡萄の実だ〉。日本の藤や花を見ていて葡萄の木と葡萄の実を題材にしたのは、キリスト教カトリックに意識が縛り付けられていると自覚しているからである。

ここで司会の芳賀徹さん(東大名誉教授)がこんなコメントをした。

「芭蕉に〈草臥(くた)びれて宿借るころや藤の花〉という素晴らしい句がある。芭蕉が一日歩いてきて藤の花を見てホッとする。その気分が藤の花に象徴されている。疲労感とそれを和らげるのが薄紫の藤の花である。クローデルはゆらゆらと揺れている。」

恩田さんも「たゆたいの感情」と補足、芳賀さんが「藤は疲れと安らぎの象徴」と言ったことで藤と葡萄を通じて東と西の違いが感じられた。

夏石さんは「謎の俳句です」と言って〈太陽の巫女 天秤の 皿の上に 座っている〉という詩句も最後にコメントした。

「不思議なイメージ。天秤ですからバランスをとる。片一方の皿に太陽の巫女が座り、もう一方に何かがあるが、書いてない。たぶん月の女神ではないかと言う気がした。」

これについて芳賀さんが「月と太陽は陳腐。クローデルが座っているのか、地球ではが大きすぎる」と評した。恩田さんも「今生きている私たち、天照と私たち」と言ってシンポジウムらしくなった。

夏石さんは言及しなかったが、資料に〈私は来た 世界の果てから 長谷寺の 白牡丹の奥に 隠れている薔薇色のものを 知るために〉という訳の詩句がある。これは恩田さんが〈長谷寺の白き牡丹の奥処(おくが)なる朱鷺色を恋ひ地の涯来る〉と短歌に訳したものだ。受け止め方は趣味の問題だが、私には短歌の響きが心地いい。

(川面忠男 2018・6・27)

桂信子賞受賞記念の恩田侑布子さん講演会(下) 講演 「花と富士 日本の美と時間のパラドクス」

花祭の4月8日に行われた恩田侑布子さんの講演会の演題は「花と富士 日本の美と時間のパラドクス」であった。冒頭に<花に問へ億千本の花に問へ> という黒田杏子さんの句を挙げたが、これは講演会を主催した「藍生俳句会」 の主宰である黒田さんに対する挨拶だけでなく花を題材にして古典から現代の俳句まで千数百年の文芸の流れに関する解説の序章となった。

講演はパワーポイント方式で進んだ。スクリーンに静岡市の風景――安倍川、 市街地、その遥か彼方に富士山。そして恩田さんの解説。レジュメが進むたびにスクリーンに映る景や文言が変る。 Ⅰ 古事記とさくらの精

瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)が美しい木花之佐久夜毘賣(このはなのさくやびめ)と結婚したいと言ったところ父の大山津見が姉の石長比売(いはながひめ)も一緒に添わす。石長比売は瓊瓊杵尊の命を永らえることになっていたが、瓊瓊杵尊は石長比売の容貌が醜かったので返してしまう。木花佐久夜毘賣のみを娶ったことから桜の花のようにはかなくなり、以来ミカドの命は短くなった。この古事記の話は桜のはかなさを人の運命と重ね合わせるもの。木花佐久 夜毘賣は富士山のご神体、桜の精になる。 Ⅱ 竹取物語 不死の薬と富士山

かぐや姫は多くの求婚を退けて月に帰るが、ミカドには不死の仙薬を残す。しかし、ミカドはかぐや姫に去られた後では不死の薬は無用と富士山頂で焼かせてしまう。恩田さんは「日本人の美と時間意識の萌芽」と述べた。永遠でないことが美意識に通じるということであろうか。 Ⅲ 伊勢物語 老いと花ふぶき講演

在原業平の<世の中にたえてさくらのなかりせば春の心はのどけからまし> という歌を挙げ、恩田さんは「心あまりて言いつくせず」であり、それが「余白の芸術になっている」と言う。また<桜花散りかひ曇れ老いらくの来むといふなる道まがふがに>という同じく業平の歌を紹介、「さくらの花は生と死、この世とあの世の境界の花、生と死が一体渾然となる」とし、その境が余白という。 Ⅳ 世阿弥の花と幽玄

世阿弥の「風姿花伝」にある「秘する花を知ること」という文言を紹介した 。「秘すれば花なり。秘せずは花なるべからず」だが、世阿弥作の「井筒」を例にとった。紀の有常の娘の亡霊が在原寺の業平の墓の前で出会った旅の僧に業平との初恋の物語をする。「業平への妄執」。亡霊が見れば懐かしや、と謡えば、地方がわれながら懐かしや、と続け、亡霊が消えて僧の夢が覚める。恩田さんは複式夢幻能と言い、「ういういしい初恋の物語」が「亡霊が亡霊を慕う深沈たる秋の夜に変容」と解説する。 Ⅴ 芭蕉の桜の句

レジュメに「視覚的な句」として<木のもとに汁も膾も櫻かな>、<より花吹入れてにほの波>という芭蕉の2句。これらは「感覚的に鮮やか」だが、同じくレジュメの<命二つの中に生きたる櫻哉>、<さま〲の事おもひ出す櫻哉 >という芭蕉の句は「特異な時間の句」としている。二つの命は芭蕉と再会した弟子の土芳のこと。「いひおせて何かある」という「芭蕉の詩に対する態度 」が表れた句であり、「俳句の切れと余白がある」と言う。客観写生の句は現実の表層の断片に終わることが少なくない。 Ⅵ 末期の眼に映じるこの世の花

芥川龍之介の遺書「或旧友へ送る手記」に、自然が美しいのは末期の目に映るからである、といった言葉がある。川端康成の随筆「末期の眼」も芥川の末期の眼が「あらゆる芸術の極意」に通じるとする。 Ⅶ 俳句の余白

スクリーンに1999年の「松山宣言」の「俳句は世界の文学である」といった文言が映し出された。俳句は論理ではなく心理、感覚でつかむ。それには季語と切れが働く。恩田さんは「沈黙の価値」とし、それが「余白」と言う。 余白は「豊穣と混沌」に満ちており、それを「東洋の芸術は志向する」のだ。さらに「生の時間と死者の思いを往き来する」のが「俳句の時間」と述べる。異界との接点にあるのも俳句というわけだ。 Ⅷ 近現代の花の俳句

以下は千数百年の時を経た日本の美意識が桜を詠んだ近現代の俳句。

花影婆娑と踏むべくありぬ岨の月

原石鼎(はら・せきてい)

さきみちてさくらあおざめゐたるかな

野沢節子

東大寺湯屋の空ゆく落花かな

宇佐美魚目

みちのくの花待つ銀河山河かな

黒田杏子

富士浮かせ草木虫魚初茜

恩田侑布子

吊橋の真ん中で逢ふさくらの夜

恩田侑布子 Ⅸ 花と富士と俳句と

最後に恩田さんが「余白」についてまとめた。響き合い溶け合う境は「この世とあの世・儚いものと永遠・極小と極大・自己と他者・自己と死者・今と過 去未来・こことあらゆる場所」。双方が「浸透しあい、多義性にゆらぎあう」、それが「余白の芸術」となる。「定型・季語・切れが余白を耕し混沌をふ くよかにする」。そして「自閉しないこと」と述べた。

(2018・4・13 川面忠男)

代表・恩田侑布子。ZOOM会議にて原則第1・第3日曜の13:30-16:30に開催。