藤田まゆみさん追悼特集 二〇二〇年 旧七草の日に

樸の原初会員、藤田まゆみさんは二〇一九年二月一六日、満六十五歳十ヶ月で胆管がんのため逝去されました。一周忌にあたりささやかながら遺句集を編み、樸有志一同心から追悼の句文を捧げます。

最後の入院の十日前まで気丈にも句会に出られて座をはずませてくださり、ふつつかな指導者の恩田侑布子を温かく激励してくださったまゆみさん、本当にありがとうございます。あなたに会えたこと、過ごせた十五年間に心から感謝いたします。これからも胸の中のあなたと会話しながら、あなたが俳句を終生愛したように、わたしたちも俳句とともに生きていきます。天国から見守っていてください。

樸代表 恩田侑布子 藤田まゆみ遺句集『ひつじ雲』四十五句 二〇〇四年四月入会 恩田侑布子選

藤田まゆみさんは「具はお花々昆布梅干し木瓜の花」の愉快な句であざやかに登場されました。黒いカシミヤのセーターが似合う、うりざね顔に中高、大きな瞳の典型的美人でした。前の席に座って話にうなずいてくれる笑顔がいまも美しく甦ります。聞けば藤田米店の奥さんで掛川から通って来てくれるということ。翌年には「ああこれが坂東太郎風光る」をはじめ、伸びやかな俳句で「樸」になくてはならないひとになりました。でも、楽しかった日々は束の間。最愛の伴侶が五〇代で末期がんの宣告をうけます。看病から看取りへ。ふるさと静岡に一人住まいになってからの夫恋の句も胸をうちます。そして今度は気づかぬうちに自身が病魔に侵されていました。末期がんであることをこっそり私にだけ教えてくれた時も、こちらが絶句するほど平静でした。句会では、抗がん剤治療中など露ほども仲間に気取られることなく、お茶目ですっとんきょうな応答で爆笑を振りまいてくれました。

こうして代表句をまとめてみると、生来の天衣無縫さと感覚の良さが相まって、生き生きしたインパクトのある俳句ばかりです。そこに彼女がいるようです。

ひとりでも多くの方にまゆみさんの俳句をお読みいただければ幸いです。 恩田侑布子

『ひつじ雲』 藤田まゆみ

具はお花々昆布梅干し木瓜の花 (二〇〇四年)

ああこれが坂東太郎風光る (二〇〇五年)

夜濯やをとこのことば消えもせず

緑陰や見上げしあごのそりのあと

いさかひは生命ある事曼珠沙華

病院の隅に陣取り秋行くや

両足をひとにからめて秋暮るる

青色発光ダイオード聖夜来る (二〇〇六年)

寒茜カーラジオのみしやべりけり

諸共と思ふ時あり日の盛り

病院の長き廊下や遠花火

廃業の届けを出して炬燵かな (二〇〇七年)

旧家とは墓守る事椿落つ

逝くひとや病棟の果て凌宵花

雲の峰登山者のごと君や逝く

泡立草由緒正しき無人寺

冬山家裏も表も風の音 (二〇〇八年)

元日の住所寝床と決めにけり

春暮れるおぬしと呼びし夫の亡き

玉の汗拭ひて吾の眼前に

満月や風水火力原子力 (二〇一〇年)

立冬の広き背中に会ひにゆく

夏草や又会ふといふ刻はなし

御守は開けてはならず蝉時雨 (二〇一一年)

昼の虫ジャムバタサンドほヽばりて

祖先より甲高番広春野行く

寒月や夫の背中に追ひつけず (二〇一二年)

深々とヒール吸はるる春の雨

春泥の開かずのお蔵開けず来ぬ

クレーン車ランプの赤き無月かな

梅花講鈴振る腕の薄暑かな (二〇一三年)

迎火やあの世に多き家族かな

蜜柑食ふ目の前の席永遠にから

空青く末吉結ぶ初詣 (二〇一四年)

手にぎりしむ湿り気ひたと児のすみれ

夏河原父のズボンの小石落ち

梅雨曇バスケシューズの軋む音 (二〇一五年)

ちやんちやんこあだ名で呼ばるしあはせや

二階家の軋む廊下や君子蘭

御便所に起きる子供に夜長かな

しあはせか問ふてみたしや月の秋

通されし仏間の脇のからすうり

落葉踏む堤の端にひとりかな (二〇一七年)

ひつじ雲治療はこれで終わります。(二〇一八年)

(この句の恩田の鑑賞文は こちら)

もう少し太れといはれ焼き芋よ 追悼小文

「ふだらく渡海」

恩田侑布子

数回お見舞いさせてもらった年末の病院で、貴女はもう水だけしか口にできなくなっていました。なのにいつものようにわたしを笑わせようと、

「ねえ、見てえ、わたし妊婦さんになっちゃったわ。ほら」

止めるまもなく、仰臥したまま布団とねまきをめくって、腹水でぱんぱんになったお腹へわたしの手をみちびきました。透き通る青白い肌に、出べそになるほど膨れ上がったお腹が現れました。へんな喩えですが、それは梅のつるつるした琅玕のすわえのように清らかでふたり笑ったのです。「遅れてきた妊婦さん」って。まゆみさんは子どもが欲しくて九州や関東まで一〇年も不妊治療に通った話をしてくれました。産み月のようなお腹にかわいい赤ちゃんがいて「お母さん、お待たせー」って出てきてくれればいいのに、わたしたちは本当にその時思ったのです。

年が明けて病室にゆくと、もう冗談をいう体力は残っていませんでした。石原あゆみさんが手作りしてくださったエメラルドグリーンの『藤田まゆみ句集』が枕もとにありました。「夜は長いわ」と、大きなきれいな瞳でいいました。

「いま、なにかんがえてる」

と訊くと、

「なんにもかんがえないわねえ」

しずかな答え。

「夫の十一周忌もすませたし」

ご主人のがんの闘病の一部始終を見てきたまゆみさんは覚悟が出来ていたのでしょう。何が起こってもうろたえませんでした。腕を枕にしようともたげた二の腕が、鶴の趾のように痩せ細っていても隠しませんでした。二人で淡々となごやかなひとときを過ごしたのです。そのむかし、補陀落浄土への往生を願った上人が食絶ちをして、紀州の南端から蒼海へひとり舟で旅立ったことがありました。

こまかい春雨の降るお通夜でした。最後までがんばったのね。おもわず棺の彼女に声をかけていました。家族のないたったひとりの彼女は白い病床から鶴のように虚空へ翔びたったのでした。

床上の渡海上人梅真白 侑布子

紅椿なきがらかくも冷えゐたる 〃

樸 連衆追悼句集

十五年朧となりぬ棺の紅 佐藤宣雄

料峭に細き眉上げ消えにしか 西垣 譲

白梅や夫のむすびの具はおかか 伊藤重之

春の雷淡き句を詠む友は逝き 林 彰

待ち合わせ場所にベレーや春時雨 森田 薫

いつまでも褪せぬ向日葵胸に挿し 芹沢雄太郎

日傘ゆく常世の果ての待ちあはせ 山田とも恵

陽の君たまゆら愁眉冬の夕 久保田利昭

「赤毛のアン」の舞台プリンスエドワード島行きを夢みていた人に

アンのこともつと聞きたし冬の星 天野智美

読み止しの句集に挟む冬菫 村松なつを

隣る世へひらりベージュの冬帽子 山本正幸

中学生のデートみたいに公園で待ち合わせ。彼女は私を引っ張ってベンチに座り目を瞑る、私も慌てて同じように。隣りの彼女がいるだけでなぜか違った空気を吸っているようだった。その日は大道芸を観に来ていたのだ。運よく目の前で大道芸が始まり、彼女の笑顔はとびきりだった。徐々に混みだし彼女は少し前に進んだみたいだ、見失ってはいけないと彼女を追って私も。私は芸人よりも彼女ばかり見ていた、不思議な魅力。子供のように可愛くて心配で目が離せない。すれ違うピエロに笑顔で両手を振り、あまりにピュアな彼女に恋でもしそうだった。

冬夕焼道化師の背睡り落つ 石原あゆみ

冴ゆる夜カラリンロンと響ききて 猪狩みき

白息の集ひて行くはひつじ雲 見原万智子

焼き芋を羊も喰むや雲の夢 島田 淳

亡き人は何してをらむ年暮るる 佐藤宣雄 「ああこれが坂東太郎風光る 藤田まゆみ」

まゆみさんが御主人とドライブに出掛けて利根川のほとりで詠まれた句と記憶しています。なぜか、お幸せなお二人が浮びました。お二人で楽しく笑ってくださいネ。 原木裕子 鑑賞

「藤田まゆみさんの辞世」

島田 淳

ひつじ雲治療はこれで終わります。

まゆみ

半年ほど前、友人の外科医にこの句と恩田先生の鑑賞文を読んでもらった。

彼は、がんの患者さんを治療することがよくある。

句と鑑賞文をじっくりと読み、自分に何か言い聞かせるように頷き、彼はゆっくりと口を開いた。

「僕は俳句は全くわからないけれども、この句の言わんとすることはとてもよくわかる。」

「患者さんの残りの人生を苦しい治療で終えてしまっていいのかと考えると、医者が『どこかのタイミングでこう言った方がいいのだろうか』と迷う場面は間違いなくある。」

「ただ、それを患者さんが受け容れられるかどうか、絶望することなく残りの人生と向き合っていけるかどうかは、時間をかけて信頼関係を築いていくしかないと思う。」

そして、まるで患者と医師が晴れた丘の上でひつじ雲を見ながら会話しているようだと彼が感想を述べた。

少し考えて、私は次のように応じた。

「これだけ簡潔な表現で、静かにそのことを受け容れられたというのは、患者さん自身に自分の『いま』を見つめる力が備わっているからかも知れない。うまく言えないが、『諦める』ことと『受け容れる』ことはたぶん違う。その違いをうまく説明することは今はできないが、恩田さんが鑑賞文で述べていることは、そういう事のように思える。」

我々は、そこまで話すと再び黙って酒を飲んだ。

落葉踏む堤の端にひとりかな

まゆみさんが頭書の句の十ヶ月ほど前に詠んだ句である。「落葉」は、自分及び人生で関わりのあった人々の記憶の総体なのだろうか。それらをゆっくりと踏みしめて人生を歩み、今ひとりで突堤の先に立っている。過去も、未来も、総てのものを見渡す事ができる場所。さびしさと同時に、ひとりそこに立つ決然たる気持ちも汲み取れる。今となっては想像するしかないが、この時すでに病魔と向き合っていたのかも知れない。そう思うと、その心根の勁さに静かに感服するほかはない。

もう少し太れといはれ焼き芋よ

「ひつじ雲」の句の約一ヵ月後にまゆみさんが詠んだ句である。抵抗力をつけるために栄養を摂って少し太りましょう、とでも言われたのだろうか。「太るイコール焼き芋」という昭和のティーンエイジャーのような連想をしてしまい、しかもそんな自分を笑ってしまっているような下五である。この句を詠んだちょうど三か月後の同じ日に、まゆみさんは旅立たれた。

私は、この文章を書いていてようやくこの句の持つ意味に気づいた。闘病する人は必ずしも「可哀相な人」なのではない。病床にあるときにも、笑いやおかしみは存在する。まゆみさんの句を読んで、私はそう思った。ただ、そのように『生』を全うするためには必要となる『力』がある。人生の後半というものは、そのような『力』を身につけ養っていく時間なのかも知れない。私はまゆみさんの句から、そうした事を教えられたような気がする。

追悼詩と俳句

「今 この別れ」

松井誠司 棺に眠る 紅の女

戸外の雨に 今はもう

応える言葉 口を出ず

片手に日々の 常識を

もう片方に 不思議さを

ひとつの体に 持ち合わせ

時によりての 句を紡ぐ

ある日は 真顔で言い放つ

えっ この句が特選句

またある時は 他の人の

心に浸みる 言霊を

今この別れ 雨の夜

最後の最期に 輝ける

あの辞世の句に 秘められた

思いの奥が 胸を打つ

それぞれに残せし言葉冬の雨

誠司

令和2年1月19日 樸句会報【第84号】 大寒前日の句会。穏やかに晴れた静岡です。本日は高校生が一人、清新な風を連れて参加されました。

兼題は「手袋」と「蜜柑」です。

入選5句を紹介します。 ○入選

蜜柑むきつつ相関図語りをり

田村千春

この「蜜柑」はめずらしく淫靡な感じがします。誰とだれとが本当は男女関係にあるんだとか、あの人とあの会社の利害がこれこれ絡まっているんだとか。スキャンダラスな内容が「相関図」にこめられています。三字熟語は週刊誌的なエゲツナサをなまなましく臭わせます。皮から剥かれたばかりのやわらかなオレンジ色の実が俗世のどろどろした滑稽感を出している面白い句です。

(恩田侑布子)

合評では

「日だまりでオバさんたちがしゃべっている。きっと大勢で、近所の下世話な話を」

「XとYの相関についての問題を解いている学生かと思いました。蜜柑を剥きながら少し力を抜いて…」

「辞書を引くと“相関図”は一義的には、縦軸と横軸のグラフのようです」

「学問のことだったら“語りをり”ではなく“論じをり”でしょう」

など見方は様々でした。

○入選

ひどろしと目細む海や蜜柑山

天野智美 「ひどろしい(※眩しい)」という静岡の方言を一句の中に見事に活かした俳句です。作者は蜜柑山に立っています。まぶしいほどねと眼を細め眺めているのは、真冬でもおだやかに凪ぎ渡った駿河湾のパステルブルーでしょう。暖国静岡の冬のあたたかさ、風土の恵みのすがたが活写された地貌俳句といっていいでしょう。蜜柑山もきらきらたわわに海の青と映発しています。

(恩田侑布子)

選句したのは恩田のみでした。

合評では

「俳句における方言の是非ですね。いいのかな?」

「“ひどろしい”という言葉は最近知りました」

「私は子どもの頃からまぶしいことを“ひどろしい”と言ってましたのでよく分かる句です」

など方言を使うことをめぐる発言が続きました。

(山本正幸)

○入選

蜜柑剥く訣れを口にせしことも

山本正幸 若き日、「もうこれっきり訣れよう」と喧嘩した男女が、いまは暖かな部屋で静かに蜜柑をむいてくつろいでいます。あのまま別々の道を歩き出していたら、いまごろどうなっていたことか。いや、「別れちゃえばよかった」と、ほんの少し思わせるところに大人の味があります。「口にせしことも」という句またがりのもったりしたリズムと、いいさしで終わるところ、なかなかの俳句巧者です。

(恩田侑布子)

恩田のみ採った句。

合評では

「よくありそうなこと。新鮮さを感じない」

と厳しい意見も。

(山本正幸)

○入選

過激派たりし友より届く蜜柑かな

山本正幸

ドラマのある俳句です。昔、ゲバ学生で有名だった学友が、いまは故郷の山で蜜柑農家になっています。上五の「過激派」から下五の「蜜柑」にいたるひねりが出色です。温暖で陽光あふれる地を象徴する果実である蜜柑と、風土に根付いた友の変わり方をよかったなと思いつつ、内心の苦衷を友だからこそ思いやる作者がいます。

(恩田侑布子)

この句も恩田のみ選句。

合評では

「“蜜柑”である必然性は? 林檎じゃダメですか?」

「蜜柑には安っぽさがあって、そこがいいと思う」

「ひょっとして“みかん” は“未完成”ということを言いたいのでしょうか…?」

などの感想が飛び交いました。

(山本正幸)

○入選

冬の蟻デュシャンの泉よりこぼれ

芹沢雄太郎 二十世紀現代美術の問題作であったオブジェ「泉」は男性小便器でした。この句の弱さは現実の光景としてはありえないことです。一言でいって頭の作です。ただし、作者は確信犯なのでしょう。美点は、現代アートのメルクマールに百年後のいま、果敢に挑戦したところ。レディメードのオブジェの冷たさが幻想の冬の蟻によって際立ちます。冬眠しているはずの蟻が、小便の代りに便器を次々に黒い雫のしたたりとなってこぼれ落ち続ける。これは今世紀の新たな悪夢です。分断され孤独になった分衆の時代の象徴でしょうか。

(恩田侑布子)

合評では議論百出。

「黒い蟻がうじゃうじゃ湧いてくる。それを便器が耐えている。白黒の画面が目に浮かぶ」

「これは本当に冬のイメージでしょうか。また、蟻の生態との関係はどうなんでしょう?」

「幻の蟻かもしれない」

「センスはとてもいい句だと思います」

「“泉”は夏の季語ですけれど、ここは“デュシャンの泉”イコール“便器”だから問題ないのですね」

「デュシャンの作品は室内に展示されているはず。そこに蟻がいるのかな?」

(山本正幸)

投句の合評・講評のあと、恩田が俳句総合誌(『俳句』『俳壇』『俳句α』)に発表した近作を鑑賞しました。

連衆の共感を集めたのは次の句です 凧糸を引く張りつめし空を引く

『俳壇』1月号

身体髪膚鏡に嵌まる淑気かな

『俳句』1月号

神楽太鼓撥一拍は天のもの

『俳句α』冬号

梅花皮(かいらぎ)の糸底を撫で冬うらら

『俳壇』1月号

ふくよかな尾が一つ欲し日向ぼこ

『俳句』1月号 「凧糸」の句が一番多く連衆の点を集め、「新春の清新な空気と抜けるような青空が伝わってきます。“引く”が繰り返されることで、上空の風の強さも伝わってきます。“張りつめ”ているのも、凧糸だけではないのでしょう」との鑑賞が寄せられました。

[後記]

兼題「蜜柑」は産地で身近にある題材のため、句にし易かったようです。日々の暮らしや蜜柑にまつわる様々な思いが詠まれました。かたや「手袋」に恋心を忍ばせたいくつかの句には点が入らず苦戦しました。でも、高点句に名句なし。季語の持つ多面性を感じることのできた楽しい句会でした。 次回兼題は、「寒燈」と「春隣」です。 (山本正幸)

今回は、○入選5句、△4句、ゝシルシ4句、・8句でした。

(句会での評価はきめこまやかな6段階 ◎ ◯ 原石 △ ゝ ・ です)

なお、1月8日の句会報は、特選、入選、原石賞がなくお休みしました。

角川「俳句」2月号から恩田の新連載「偏愛俳人館」が始まります。第一回は飯田蛇笏です。お楽しみください。

『現代俳句 』 二〇一九年六月号 五句

青苔 恩田侑布子 『現代俳句』2019年6月号に掲載された恩田侑布子の「青苔」5句をここに転載させていただきます。 青苔 恩田侑布子

淵まつ青生きて忘れしものは何

青苔にはづむや盲蜘蛛の恋

息継ぎのなき狂鴬となりゆくも

立ち入れぬ男心や真菰原

白い便箋ふちは螢にまかせやる

『文藝春秋 』 二〇一九年七月号 七句

水音 恩田侑布子 『文藝春秋』2019年7月号に掲載された恩田侑布子の「水音」7句をここに転載させていただきます。 水音 恩田侑布子

かけ軸は墨の波濤をみどりの夜

死んでから好きになる父母合歓の花

水音の昂まるそびら籠枕

わが恋は天涯を来る瀑布かな

虚空より削ぎ落としたる五月富士

とうすみの息よりかろく汝を訪はむ

瀧しぶき雲深く人尋ねたる

『俳句』1月号(KADOKAWA)、『俳壇』1月号(本阿弥書店)、『俳句あるふぁ』冬号(毎日新聞出版)の俳句総合誌三誌に恩田侑布子の俳句が掲載されております。ご高覧いただければ幸いです。

「あなたの橋を架けよう」

第40回静岡高校教育講演会

・日時 2019年5月10日(金)13時30分開演

・会場 静岡市民文化会館 大ホール

・講師 恩田侑布子 6月20日にアップロードした上記の静岡県立静岡高校教育講演会レポートにおいて、項目のみご紹介した章についてあらましをご紹介します。

既にご紹介した第2章・第3章に続く第4章は、「読むという行為」の意味を考察し、高校生の皆さんに向けて、恩田の考えを問いかけたものです。

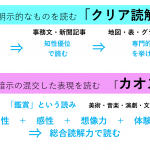

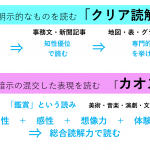

非常に広い「読む」ことの意味を、恩田は独自の考察により『クリア読解』『カオス読解』『耕し読解』の三つの言葉で表わしました。そして、『耕し読解』こそはクリエイティヴの土台であり、文系・理系を問わずイノベーションの源である。AIと人間が共存する時代において、人間にしかできない『耕し読解』を深めてほしいと訴えました。

先のレポートに引き続き、静岡高校OBの川面忠男様が作ってくださった抄録を中心にご紹介します。

(なお、『クリア読解』『カオス読解』『耕し読解』は、今回の講演にあたって恩田が考案した造語です。) 第4章 「読むという行為」-AIの時代だからこそ、人間にしかできない『耕し読解』を深める 物を見る時は大きな視線、微細な視線という二つの視線が必要ではないか。しかも、二つの間を往復する。それが「蝶の眼」と「月の眼」だ。今までは地上をひらひら舞う蝶の眼で見て来た。ここで俳句からいったん離れて月の眼になってみよう。人間社会を大きく俯瞰し、読むという人間の営みと可能性を探ってみよう。 読むことは広大で限りないものだ。それは三つの範疇に分けられる。

一つは読む対象がはっきりしていて明示的なもの。

二つ目は明示と暗示の混淆した表現。

三つ目は生きて動くこの現実社会、ひいては宇宙そのもの。 一つ目の明示的なものは、信号・標識、事務的な文章、新聞記事、さらには学術論文などで、知性、判断力が読み解いてゆく。知性優位で読むことからこれを〝クリア読解〟と名づけよう。 二つ目の明示と暗示の混淆した表現には、絵画、小説・詩などあらゆる文学・芸術作品が含まれる。ここはクリア読解の知的な判断力だけでは読み解けない。知性に感性、想像力、体験の総合力が求められる。これを〝カオス読解〟と名づけよう。 さて、読むという行為はクリア読解、カオス読解に尽きるものだろうか。それだけで十分と言えるだろうか。 現実社会とその動態を読むということには、上記の二つの表現とは違うものが三つある。

一つは形が定まったものではないということ。現実の社会は常にダイナミックな動態だ。鴨長明が「ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にはあらず」と言ったように変化し続ける。

二つ目は誰かに与えられるものではないということ。自らが能動的に読むということではじめて立ち上がって来る。

三つ目は主体的に読み解いたものを私蔵しないことだ。現実に活かし反応させるという積極的行為が必要になる。それは自己の認識と外部の存在との間で、認識のピストン運動をすることで健全な読解力になる。自分の立っている場所を中心に、外界を認識し、周りに働きかけ、少しずつ変えていく過程で認識が深化・成長する。これを〝耕し読解〟と名づけよう。 耕し読解には経済面と精神面がある。産業社会は消費者に求められるサービスを読み取り、それを商品化することで持続可能だ。実利的な読解だ。

一方、精神面の読解は死者や弱者の思いを読みこみ、尊敬し思いやるという人間の尊厳に関わる読解がある。未来と過去を読むことも求められる。現在はそれだけで自立していない。過去と未来にまたがっている。これを総合理解力で読み取り、問題解決に役立てなければならない。 ここ20年、グローバルに視ると、日本は経済的地位が相対的に落ち、高齢化や少子化、性差別の問題など社会的な問題への対応が遅れた。今までは経済が回っていれば人間の精神面をないがしろにしてもよかったという面があったが、今後は人のメンタリティにも目を向けなければ社会が立ち行かなくなる。そこで経済と精神という両者が結びつく。 耕し読解はあらゆるクリエイティヴの土台である。ここから様々なイノベーション、諸学問の研究、科学の発見、思想の構築、芸術、そして俳句も生まれる。

耕し読解は未来を引き寄せる大きな力になることがわかる。

AI が急速に勢力をのばしている。こうした状況の中で人類が耕し読解という主体的なことを手放して知的、感性的な怠慢に陥ってしまったらどうなるか。AIが人間の価値観を左右しかねない。もはやその寸前だ。 耕し読解の実例としての俳句をみてみよう。人間が自然をコントロールするところに文化があるという考えがある。一方、人間は自然と和み合うものという考えがある。俳句も人間と自然を一体のものとして捉えて来た。

しかし、21世紀は自然との調和という掛け声だけでは現実を捉えることはできない。

俳句は自由に捉えることができる。なぜなら俳諧自由という精神があるから。

世界のどんなことでも垣根を設けず自由に精神を解放し、往き来しようとする。決まりきったものの見方や考え方から脱皮して自分なりの新しい切り口で対象に迫ろうとしている。

それは「自己更新」の豊かさにつながってゆく。芭蕉はこれをひとことで言った。「きのふの我に飽くべし」と。 現実を直視し物を生き生きと感じる理系や科学者に優れた俳句が多いということもそれを証明している。例えば山口青邨は東大工学部の教授で鉱山学者だった。青邨は中国の長江の畔で一輪のたんぽぽと出会い、〈たんぽゝや長江濁るとこしなへ〉という句を作った。向こう岸は見えず土砂で濁った川が滔々と流れている中に真ん丸い黄色の花がクローズアップされる。永遠へという言葉の古語、〈とこしなへ〉が句の感情を高めている。中国の穀倉地帯が広がり、稲作文化の黎明期を思い起こさせる。春秋戦国時代、怒涛のような歴史の興亡を絵巻物のように想像させる。鉱山学者として何億年の地質史を背景に長江に咲くたんぽぽを耕し読解してみせた。 ◇《引き続き恩田さんは、新潟医科大学教授で法医学者だった高野素十の〈くもの糸一すじよぎる百合の前〉、〈塵とりに凌霄の花と塵少し〉を挙げ、対象をリアルに見つめる科学者の目と俳句との親和性について高校生に語り掛けました。》

(川面忠男 2019・5・24)

講演「あなたの橋を架けよう」に対して、もったいないほどの感想をあまたの高校生からお寄せいただきました。頼もしいみなさまと出会えて幸せです。深く感謝し、ほんの一部を紹介させていただきます。

これから80年余を生きてゆかれる若いみなさまの真摯な声に、力尽きるまで私もお応えしていきたいです。

こころ痛ましめることがあろうと、新たなステージへ転依(てんね)し、志を持して、大いなる前途を拓いてゆかれますよう、応援しています。

恩田侑布子

教育講演会についての生徒アンケートが寄せられました。その中の12人の方の感想を下記に紹介します。恩田のメッセージが、若いしなやかな感性によって確かに深く受けとめられたことが分かります。 ◯今回の講演は驚きが大きかったです。俳句の表現の深さや、知性と感性、想像力の重要さをよく知ることができました。特に『落葉踏んで人道念を全うす』の奥深さ、味わい深さは驚きでした。先生の講演で、俳句の最も面白いところを教えていただいたと思います。特に衝撃だったのは、俳句朗読パフォーマンスです。最初は静かに朗読するものと思っていたのですが、フランス語や、全身を使った表現に度肝を抜かれました。おそらくあの会場にいたほとんどの人がそうだったと思います。新しいものを感じ、非常に素敵でした。(1年・男) ◯自分が絶望的になっていても文学になんとか頼って生きる希望を得たということは、私にはわかることができない。死にたいと思ったことがないからである。でも、そのような状況の人間をも救い、私のように幸せな人間の生活をさらに豊かにしてくれる文学は本当に素晴らしく、人類にとって偉大なものであるということは、今更ながら知ることができた。

今回の講演でいちばん心に残ったのは「未知の地平を拓く」という言葉である。私は「読む」ことで、自分の世界を広げ、世の中を支えられる人材になってほしいと、恩田さんに託された気がした。時間がたつのは止められないけれど、今、自分にできること、やるべきことを怠らず、一生懸命に努めたい。そして、自分の世界のみならず、誰かの世界をも広げられるような人間になりたい。(1年・女) ◯私は、恩田さんがはじめに説明してくださった、「会へば兄弟ひぐらしの声林立す」という句が、1番印象に残っています。兄弟の部分をはらからと読む理由が、とても奥深くてびっくりしました。実際にひぐらしの声を、恩田さんは体感していたから、とても感動されたんだなと思いました。また、この句を読んで、私もひぐらしの声を肌で感じてみたいと思いました。恩田さんは、今の私には想像できないような高校生活を送っていたことにおどろきました。先が見えない生活をしていたからこそ、俳句のすばらしさに気づくことができたのではないかと思います。今、スマートフォンでのSNS、とくにLINEでの会話がどんどん増えてきていて、俳句のような、日本古来の日本語の美しさに触れる機会が大幅に減っています。私には、この講演会がすごく新鮮なものに感じました。これを良い機会に、俳句や古文などに興味を持ち、昔の日本に触れられたらいいなと思います。ありがとうございました。(1年・女) ◯ぼくが今回の講演会で印象に残ったものは三つあります。

一つ目は、恩田さんの豊かな経験の話です。ひぐらしの句も、鳴き声をたくさん聞いたことのある恩田さんだからこその解釈が面白かったです。

二つ目は、仏教の話です。依りどころを変えてこころを磨く転依という言葉が印象に残り、自分たちとも重なる話が多く、心に残りました。

三つ目は、俳句の朗読です。「三つ編みの髪の根つよし原爆忌」では、床に伏せて悲しみを表現していたのが心に残っています。「三千大千世界」を、仏教用語で「みちおほち」と読んだり、俳句をフランス語で読んだりしていたので、後から「言語によって体の動き方も変わる」という話を聞き、納得しました。俳句は日本語だけでなく、いろいろな楽しみ方もあるのかと思いました。

恩田さんの解釈に納得し、今までよりも俳句に興味がわきました。(1年・男) ◯講演会で一番印象に残ったことは特に2つあります。1つ目は自分の人生を支えてくれるような古典に出会い、耕し読解するということです。私は古典をただの教材としてしか読んだことがありません。しかし恩田さんの話から確かに古典の一つ一つには死者の魂が詰まっていて人生の岐路に立ったときに参考となるものが多く学ぶことができると思いました。私も本が好きなので視点を変えて挑戦してみたいです。2つ目は生身の人間と出会って刺激を受けるということです。今はどこにいてもスマホを持っていれば顔を見たことがない人とさえ会話ができますが、やはり直接会ったほうがより良い刺激を吸収し、自分を成長させてくれると思います。だから積極的に男女問わず様々な人と関わっていきたいです。そして恩田さんが俳句で日本と世界の架け橋になられたように将来誰かのため、何かのための架け橋になるような人間になりたいです。(2年・女) ◯「俳句には共同体に根付く季語が不可欠でいつも背後には自然が存在している。自然は近代的な自我を超えたものであり、作者は感情を季物に託し広やかなものに自我を解放する。今までのものの見方、感じ方の枠を破ることを氏は破行句と呼んでいる。読者は切れの余白の中で作者のいのちと出会う。」と言う考え方は今までであったことがなく、面白いと思った。また、耕し読解…現実社会を能動的に読むという読解方法…を実践して「クリエイティビティーの土台となり心身まるごとの価値観を新たに想像」していきたい。(2年・男) ◯今回、恩田侑布子さんの講演を聞いて、当たり前にあると思っているものを、当たり前と見ず、違う視点で見ることが大切だと思った。恩田さんは、俳句を作る時に身の回りのものを違った視点で見ることで素敵な一句を作り出している。また、配られた紙に載っていた恩田さんが高校1年生の時に書いた卬高新聞にも心が惹かれた。恩田さんの高校時代はまだ家庭科は女子だけというのが当たり前だったのに対して、それを当たり前と思わず、自分の意見をはっきり述べていて、読んでいてすごく共感できる内容だった。また、俳句朗読パフォーマンスでは、それぞれの俳句に合わせて読み方を変えていて表現の仕方によって同じ人が作った俳句でも雰囲気が全く違ってしまうので驚いた。特にフランス語で朗読した時は、日本語のおしとやかな感じと違い、かなり感情的にできることも知った。私は俳句を作ることはあまり得意ではないが、今回の講演で学んだことは普段の生活でも他のことにも当てはまることだと思うので、心に留めておきたい。楽しく有意義な講演だった。(2年・女) ◯先生が何度も仰っていた「耕し読解」という言葉が印象に残りました。仏教のこともあまり知らなかったので、考え方を教えていただけて、とてもよい機会でした。また、何より印象に残ったのは、オウム真理教の中川死刑囚の詠んだという俳句です。人としての感情を失わないまま死刑に処せられたのだと思うと、やりきれない気持ちになりました。

先生の半生を聞いて、子どもの頃の経験がそのまま詩作に生きているのだなと思いました。壮絶な子ども時代を経て、ここ静高にいる間も思い悩み、色々なものに触れた経験が人生を豊かにしているのだろうと思いました。

俳句パフォーマンスも初めて見たので、圧倒されました。貴重な経験になりました。(2年・女) ◯その少女のような声とは似合わない深い言葉は、私の心に深く深く響いた。きっといろいろな困難を乗り越えてきたからこそ心にひびくのだと思った。私も日常生活で使う言葉に影響力を持てるような人間になりたいと思ったし、そのために一日一日を大切に使っていきたいと思った。最後の俳句パフォーマンスも迫力がすごく、とても楽しい時間をすごすことができました(3年・女) ◯(前半略) 今まで「読む」ことについて特に何も考えていなかったけれども、もっと能動的に「読む」という行為をしていきたいと思った。ただ読んでインプットするだけでは確かにAIと何も変わらない。僕は人間なので人間らしく読んで考え発信していくことを意識していきたい。AI に負けないよう、機械にならないようにする。さすが俳人。話し方がきれいだった。「音」にこだわった話し方をしていると感じた。僕も心ひかれるものにはどっぷりとつかろうと思う。(3年・男) ◯仏教の話が一番心に残った。すべてのものは実体がない「空」である、苦悩は嘆くものではないのだ、とうことなどは、現代の生き方、考え方と大きく関わってくるものであると感じた。そして「読む」行為。それは必ずしも字などで示してあるものを対象とはしない。この世界について、様々な抱えている問題について、さらには宇宙の真理なんかも含まれるだろうか。どうしてそうなっているのか、なぜなのか、…。それを読み解いて行き、皆に共有し、よりよい生活を送れるようにする、「耕し読解」をしていくことが大切だという。(中略)今後の社会においては、特にこの「原始仏典」の方の考え方が、生きていくカギとなってきそうである(3年・男) ◯自らの経験から仏教なども絡めた「思想」「生き方」の話をしてくださった。「たがやし読解」という言葉にすごく感銘を受けた。文学に向き合う姿勢は理系の人間だとしてもないがしろにしてはいけないし、先人から多くのことを学びとっていくべきだと感じた。全体を通して、高校生を引きつけるための話し方をすごく意識されているなと感じた。高校生がかかえがちな悩みを共有してくださり、自分としても話に聞き入ってしまった。内容については、仏教観を人生の柱としながら、先生自身の教訓も赤裸々に語ってくださり、あまりそういった話をじっくりと聞くこともなく、宗教を遠いものと感じていた私には衝撃だった。 宗教の主体は神ではなく、そこに救いを求める人間なのだということを改めて感じた。最後の朗読パフォーマンスについても非常に鮮烈で、俳句というのは座っておごそかな気持ちで詠むものだという先入観を見事に打ち破るもので、非常に感動した。 海外で活動なさっているというのもあって、日本人の感覚にとらわれない広い視野や感覚と語り草にすごく刺戟を受けたし、自分も古典にもっと真剣に向き合って見識を広げていきたいと思った。(3年・男)

代表・恩田侑布子。ZOOM会議にて原則第1・第3日曜の13:30-16:30に開催。