日本文化史学者 熊倉功夫氏と

樸代表 恩田侑布子の対談へお越しください 馬に寝て残務月遠し茶のけぶり

小夜の中山を過ぎ、芭蕉がこう詠んだのは、静岡県有数のお茶の産地 金谷の里でした。

その金谷(島田市)で、茶の湯と俳諧の奥深い関係性に触れる対談を、お聞きになりませんか?

登壇するのは、茶道史研究の第一人者である日本文化史学者の熊倉功夫氏(和食文化国民会議名誉会長)と、若き日に茶陶作家を目指した経験を持つ、樸代表の恩田侑布子(静岡新聞俳壇選者)。

当日は、静岡の自然や文物を詠んだ俳句についての対談のほか、前もって募集した俳句の中から恩田が選句した作品を、いくつかご紹介し鑑賞します。 【日時】2025年11月9日(日) 13:30~15:00予定(受付13時~)

【場所】ふじのくに茶の都ミュージアム 1階多目的ホール

【アクセス】JR金谷駅からバス・タクシーで約5分、徒歩約25分

【参加費】当日の観覧券(一般300円)が必要です

【定員】80名(事前予約制)

【観覧申込方法】ふじのくに電子申請サービス

またはFAX: 0547-46-5007にてお申込みください

*くわしくは下のチラシまたはホームページをご覧ください

対談で紹介する俳句を募集します

【題】・「茶」(季節自由) 「茶の花」(初冬)

・「富士山」または「富士」(季節自由)

【締切】令和7年9月15日(必着)

【応募点数】お一人最大10句まで 自作・未発表に限ります

【応募方法】① ネットから ② FAX ③ ハガキ

*くわしくは下のチラシまたはホームページをご覧ください

*当日、紹介できるのは応募作品の一部です

*俳句をご応募されなくてもご観覧いただけます 投句用紙をダウンロード→出力してお使いいただけます ふじのくに電子申請サービス

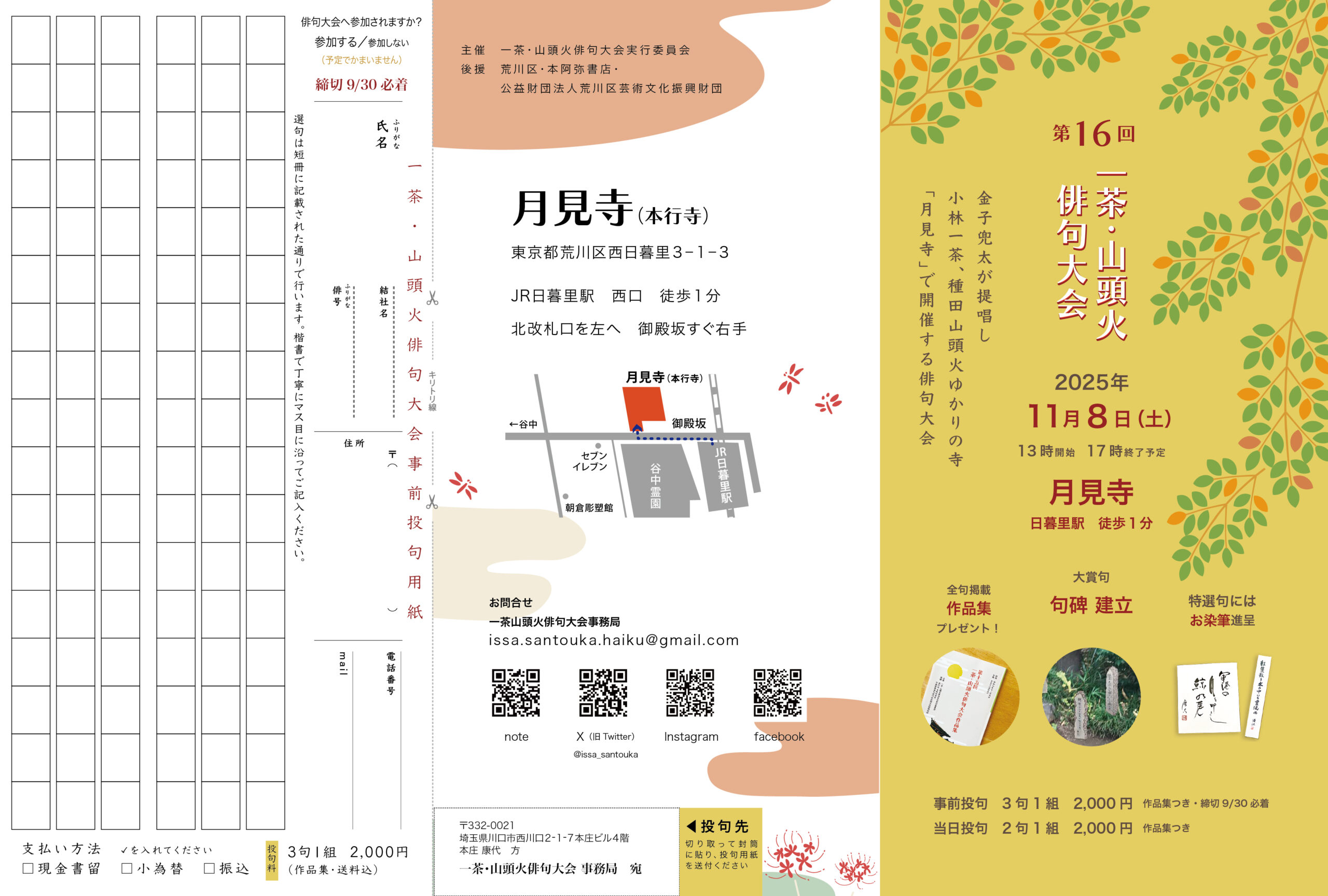

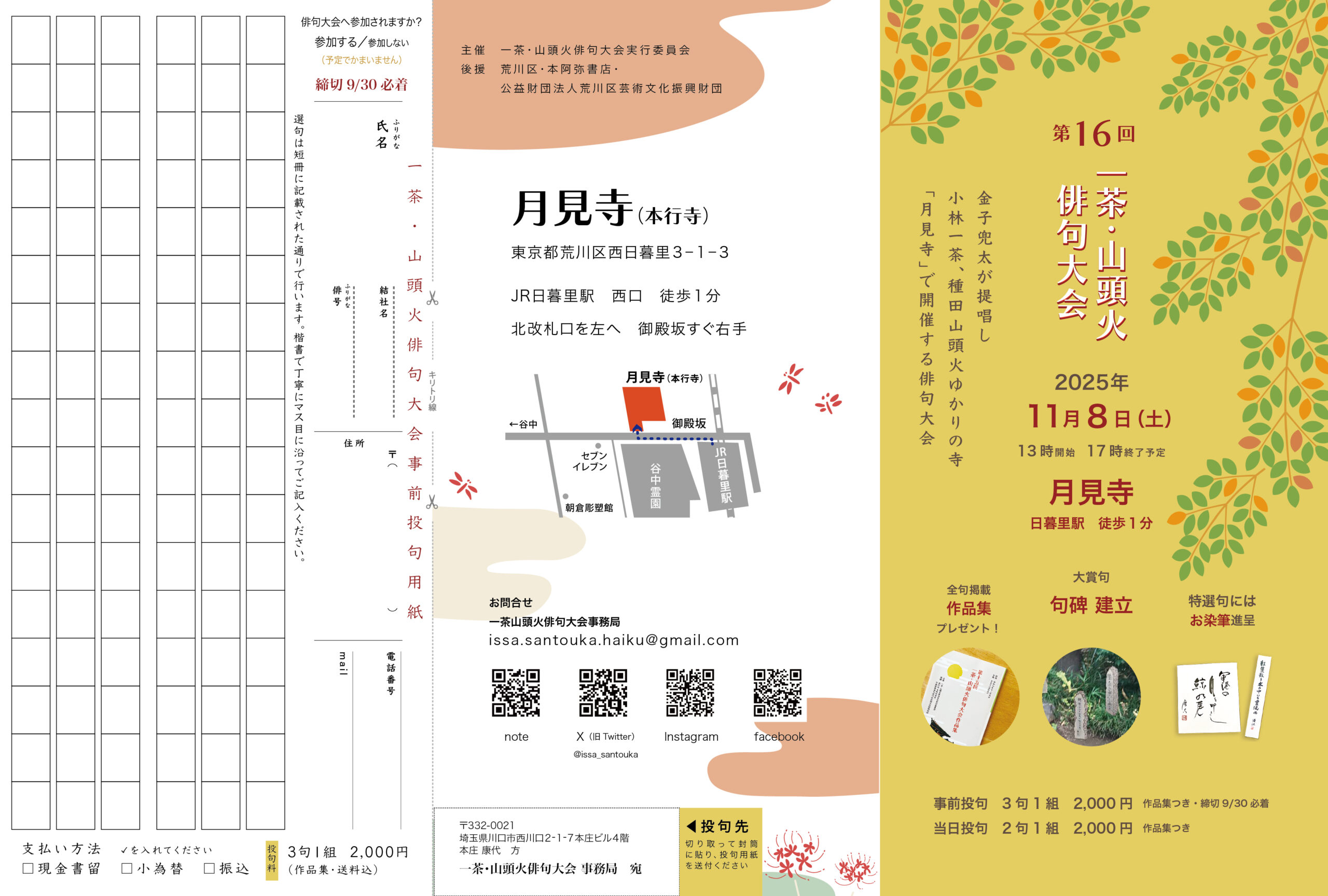

一茶、山頭火ゆかりの月見寺で

漂泊流転の生涯、国民的人気、という共通点を持つ小林一茶と種田山頭火。

金子兜太が提唱し、一茶、山頭火ゆかりの月見寺で開催されてきた「一茶・山頭火俳句大会」は今年で第16回を迎えます。

当日は入賞作品をスクリーンで披露する他、島村聖香さんの邦楽をお楽しみいただけます。また、昨年より大賞作品の句碑を境内に建立することとなりました。

応募方法には事前投句と当日投句があり、樸代表の恩田侑布子が当日投句の選者の一人を務めます。ふるってご参加ください(全作品掲載の作品集つき)。 ▫︎事前投句▫︎

【作品・投句料】

四季雑詠3句1組 2,000円 何組でも可

未発表・自作に限る 有季定型・自由律どちらも可

【締切】2025年9月30日(火) 必着

【投句方法】郵送:下のチラシの応募用紙使用

Web:投句フォームより

【支払方法】①現金書留 ②定額小為替 ③銀行振込

*郵送先、銀行振込先等、くわしくは下のチラシをご覧ください ▫︎当日投句▫︎

【作品・投句料】 当季雑詠2句1組 2,000円 何組でも可

未発表・自作に限る 有季定型・自由律どちらも可

【日時】2025年11月8日(土)

作品受付時間 10:30〜12:30 厳守

13:00開会

14:00~ 披講・表彰予定

17:00終了予定

【会場】月見寺(本行寺)東京都荒川区西日暮里3-1-3

【アクセス】JR日暮里駅 北改札口を左へ 徒歩1分 ▫︎主催 一茶・山頭火俳句大会実行委員会

▫︎後援 荒川区・本阿弥書店・公益財団法人荒川区芸術文化振興財団

▫︎お問合せ 一茶山頭火俳句大会事務局 投句用紙をダウンロード→出力してお使いいただけます 投句フォーム

photo by 侑布子

ひいふつと子猿みいよう若葉風

恩田侑布子

(『俳句』2025年6月号「八風」21句より)

山を歩いているときだろう。子猿が何匹か目の前を通り過ぎたのだ。口角が思わず上がってしまう驚き。光景の意味を伝えることに重点を置くなら、「どこで、どんな瞬間に」を書く。例えば、「目の前を子猿飛び出し若葉風」・・・など。しかし光景を説明しようとするほど臨場感、実感から遠ざかる。

「あ、子猿だ、一匹、二匹、三匹・・・」と、思わず呟いた。光景を伝えることを省き、呟きをそのまま俳句にする。思わず漏れた「つぶやき」を息が声となって口から漏れ出るごとく。それは体感そのもの。そして体感ゆえの弾むようなリズム。

一度音読したら忘れない。大好きな一句の誕生。若葉風は動かない。子猿が「サッ・・」と横切り木立に消える。それは作者を思わず笑顔にしてしまった気持ち良い若葉風なのだ。

photo by 侑布子

平茶盌天さはさはと畳かな

恩田侑布子

(『俳句』2025年6月号「八風」21句より)

「八風」の二十一句は、初夏と仲夏でそろえたという。そのなかに季語のない一句がある。無謀にもそれを鑑賞したくなった。

句は茶道のことをよんでいる。

まずは、薄茶をいただく客の立場で句をくり返しよんだ。「平茶盌」は夏季の茶の湯に用いられるとあるのでこれはわかる。しかし「天」と「畳」がわからない。

次に亭主になりかわり句をよんでみる。

するとストンと自分の中に落ちてきた。

客をもてなすために用意した「平茶盌」にお茶を点てる。あわが茶盌の広い口に「天」のようにひろがり「さはさは」とさわやかに涼しげだ。その「平茶盌」を「畳」におく。心の中で(ちょうどのみごろです。めしあがりください)と言いながら。これが詠嘆の「かな」なのではないか。

「畳」におかれた「平茶盌」は、客に委ねられる。

また客になりかわる。今度は「畳」より「平茶盌」を手にとり、亭主もてなしの「さはさは」と涼しく点った薄茶をあじわうことができ、初夏のすがすがしい気分になった。

恩田は「平茶盌」が季語になるようにと、願っている。ときいている。

6月14日、東京新宿の京王プラザホテルで、第15回北斗賞(主催:(株)文學の森)の授賞式が行われました。受賞された古田秀さんは挨拶で喜びと感謝の言葉を述べるとともに、「現実に目を塞ぐことが賢く得であるとされる現代において、俳句は私たちに語るべき言葉を持たせてくれる」と、自らの俳句に対する深い思いを披露。会場の来賓席には、その堂々としたスピーチに温かい眼差しを向けて聞き入る恩田侑布子の姿がありました。

スケールの大きな挨拶で会場を沸かす古田秀さん

古田秀と恩田侑布子の晴れやかなツーショット

photo by 侑布子

八風へ起ちあがりけり青芭蕉

恩田侑布子

(『俳句』2025年6月号「八風」21句より)

八風(はっぷう)とは、「人の心を動揺させるものをまとめて風に喩えた八つの語〔利・衰・毀・誉・称・譏・苦・楽〕」(『仏教語大辞典』)とある。辞書を引かなければ皆目わからなかった。が、意味がわかって納得。世間で生きていくということは、この八つに絶えずさらされ続けるということだ。四順(利・誉・称・楽)の誘惑は逃れがたく、四違(衰・毀・譏・苦)からは逃げ出したい。異議なし。だから仏教ではこの八風に侵されない者を賢人としたのだろう。

掲句では、この八風に敢然と立ち向かおうとしている強烈な意志が読み取れる。「起」は、蹶起。俳壇から吹いてくる風には立ち向かい、過去の苦い記憶は消し去りたい。譬えは良くないが、さだまさしの「風に立つライオン」を思い出してしまった。恩田侑布子は、「八風」に顔を背けず、真正面から「さぁ、かかってこいや」と吠えるライオンなのだ。

「青芭蕉」は2メートルにもなるという大型の葉なので、吹いてくる風を全身で受けることになる。風が強ければ強いほど大きく揺らぐが、揺らぎながらも風に立ち向かうその姿に恩田侑布子の生き方が見えるようだ。こういう勁さが響いてくる挑発的な句に惹かれる。

恩田侑布子は、これから先もずっと、守りに入ることはないでしょう。

ささやかな営みが描かれていると思いきや、ふいに大きな決意を目の当たりにしたかのような。『俳句』6月号掲載の「八風」は、これまでの恩田作品にも見られた重層性がいちだんと際立つ、AIには決して読み解けないであろうと思わせる21句です。

五感のすべてで受け止めぜひ感じてください、いのちの色、音、匂い、味、そして痛みを。 『俳句』2025年6月号のご購入はこちらから

photo by 侑布子

三光鳥月日はづんでなんぼなる

恩田侑布子

(『現代俳句』「百景共吟」 2025年5月号)

百景共吟の五句で

三光鳥月日はづんでなんぼなる

の「三光鳥」にひかれた。

何年か前に岡部町の玉露の里で、その尾だけを見た。残念ながら全身は見えず、鳴き声も聞けなかったと記憶している。先日、今はどうなっているのか行ってみたが、それらしき気配はみうけられなかった。

それでは電子辞書でこえだけでもと思い、聞いてみた。

『ツキヒホシ ホイホイホイ』

何度か聞いているうちに、何か楽しく、明るい気持ちになってきた。

そんななか、句を読み返してみた。すると、「月日」は人生、「はづむ(ん)」は思いきって何かをする、「なんぼなる」はすることに価値がある。『人生、思い切って何かすることに価値があるんだよ』と「三光鳥」が励ましてくれている、などとかってな考えが浮かんできた。この句は、そんな一つの生き方をさし示してくれているように思えてきた。

久しぶりの一句鑑賞。一語一語かみしめ、恩田の意図するところは?と、深く考えることができた。

代表・恩田侑布子。ZOOM会議にて原則第1・第3日曜の13:30-16:30に開催。