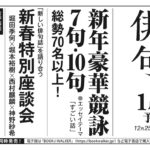

樸代表の恩田侑布子が、角川『俳句』の好評連載「合評鼎談」の新メンバーに決まりました。 2026年1月号から1年間、能村研三さん、小野あらたさん、恩田の3人で、主な掲載句についてたっぷりと語り尽くします。 1月号は12月25日(木)発売です。どうぞご期待ください。 『俳句』2026年1月号のご購入はこちらから

天心への旅 ――恩田侑布子「天心」を読む―― 田村千春 旅に出ると時間の流れ方が違う。一分一秒が濃い。美しい景色をいそがしく胸に刻み込みながら、これまでの軌跡を振り返ったりもする。もしかしたら自分と向き合うために、人は初めての地を訪れようとするのかもしれない。 俳句が詠めるまでの試行錯誤は、そうした旅と似ている。樸の会に入って、この喜びと出会った。兼題がホワイトボードに書き出されると、心ときめく。これは次の句会のテーマを指し、たいてい季語が選ばれる。新たな旅のパートナーと呼べるだろう。その日を迎え、兼題にまつわる各々の体験が披露される。選句をし、解釈を述べる。俳句を「読む」とは、「あなたはどんな旅をしてきたのですか」とたずねる行為にほかならない。 今回、とっておきの旅を紹介したい。樸の会の指導者である恩田侑布子の「天心」――角川「俳句」2021年四月号に掲載され、樸の会では四月の句会において取り上げられた。その二十一句から、まずは「山茶花」と「寒牡丹」の冬の二句を。 植物の句は難しい。取り合わせで作れば、ともすれば季語が動く。一物仕立てでは季語の説明に陥りがちに。それに対し、おそらく誰にも真似できない方法で挑んでいる。対象に入り込み、自分と同化させるという――鮮やかな仕上がりに、思わず息をのむ。 山茶花や天の真名井へ散りやまず 「真名井」は古事記にも記載のある聖なる井戸のことで、「天の真名井」とは最高位の呼称。神々の水を賜った湧水として、高千穂や米子市高井谷のものが有名だ。遠州森町にもあるらしい。なぜか私には月光にきらめく流れが浮かび、実景か幻想かはどちらともつかない。山茶花の樹間より瀬音がこぼれている。おもむろに水面に歩み寄る作者。我が身を投影させるうち、意識はいつしか水の循環へ。すべての雫がまばゆい光となる。神の恩寵に感謝し、「山茶花」は豊かに湧き出る水のように、惜しみなく花びらを散らす。 身のうちに炎(ほむら)立つこゑ寒牡丹 冬の牡丹には二種類ある。春咲き品種を温室などを利用して「春が来た」と勘違いさせ咲かせているものと、春だけでなく初冬にも咲く「二季咲き」という性質を持ち合わせているもの。後者が「寒牡丹」で、冬とわかっていながら健気に花をつける。作者の身のうちの炎、葉を捨ててまで寒牡丹がからくも灯す炎、この二つを繋ぐのが「こゑ」。炎を詠み上げるのに色、揺らめき、温度、匂いを題材にするのはしばしば見かけるが、聴覚に訴えるとは――作者が炎そのものとなっている証といえよう。寒牡丹の背後に雪が見える。吹き荒ぶ雪風へ、作者の眼差しも凛として向けられ、少しもたじろがない。 「山茶花」の句が一句目、そして「寒牡丹」の句で、冬は終りを告げる。では、つづいて春の旅へ。例えば、次の一句はいかが。 花の雲あの世の人ともやひつゝ 「舫う」(舫ふ)とは「もやい」で船を他の船や杭とつなぐこと。「もやい」とはそのための綱である。強固につなぎ留められているようでいて、波に弄ばれ心許ない。まして此岸と彼岸、それぞれに浮かぶ魂を、茫漠たる境界をゆく道連れにさせようというのだ。切ない、しかし何とも美しい旅路への誘い。誰もがつい引かれてしまうのではないだろうか。今、作者はその境界――「花の雲」に身を任せたままでいたいと、ぼんやり願っている。永遠に慕い続ける相手と共有する、羊水の如くほのあたたかい空間。 天心のふかさなりけり松の芯 晩春の松の芽は蠟燭のような姿で、「松の芯」として俳人たちに愛されてきた。「若緑」という季語も、松の新芽や若葉を色で表現したものである。まさに生命の色。松の芯を志に見立てる句など、清新な気配に充ちた例句がならぶ。しかし、するりとそこに入り込み空を仰いだ作品というと類をみない。小さな若芽は天心の深さに打たれつつ、よろこびに震えている。 思えば壮大な旅は、真名井の聖なる水より始まった。その一滴から木の道管を経て花弁へ、雪へ、炎へ――自在に姿を変えてきた作者が、ついに天に至った瞬間。ここでは六句のみの紹介にとどめるが、「天心」は全句が前に述べた独自の方法に則る、記念碑的作品だ。舞台は限りなく広く、この世ならぬ場所にも及ぶ。桜の繚乱に彼岸の人との交信を果たした作者は、命のもつ哀しみや美しさと常に向き合う道を選んだのだろう。特筆すべきは、考え抜かれた並びであること。それによって生命の根源が水にあると、あらためて気づかせる仕掛けである。最後に置かれたのは、次の一句。 山藤の帰途なき空を揺らしては どうやらこの旅は終わらないらしい。道なき道をたよりなく進む。「山藤」は庭の藤よりも香りが強く、他の木々に巻き付き、びっしりと花房を垂らし、隙間に見え隠れする空までも昏ませる。猛々しいほどの美しい紫に囲まれているが、これもまた水から生まれたものである。もしここで果ててしまうとしても、出発点に帰るだけ。幽玄の美に抱かれながら、輪廻に取り込まれる幸せを甘受すべきかもしれない。恩田侑布子という無二の師により導かれる俳句の旅も、どうか永遠であれ。 いつもの句会に向かうとき、駿府城のお堀に沿った道を歩くのが好きだ。いかにも静岡らしい道、ことに富士山が見えれば、古の人々とも気持ちが通い合う気がする。何にもまさる日本人の心の拠り所であろう。そこで「天心」の唯一の新年の季語を扱った句を掲げ、拙稿の締めとしようと思う。「初富士」がはらう雪は、作者自身が身にまとっていた雪でもある。 初富士や大空に雪はらひつゝ (たむらちはる 樸会員・樸編集委員) ※ 恩田侑布子「天心」21句はこちらからどうぞ

『角川俳句』 恩田侑布子「偏愛俳人館」をすすめる。 佐々木敏光 二月号『角川俳句』の新連載、恩田侑布子「偏愛俳人館」は、個性的な俳人による「偏愛」の俳人コレクションということで、興味をもってのぞんだ。はたして二月号は飯田蛇笏で、ぼくにとっても五指に入る、特別の思いがある俳人であり、第一回目にしてなるほどと思わされた。 タイトルというか、副題というか「エロスとタナトスの魔境」には堂々と論を張る著者の立ち姿がみてとれた。それから、竹久夢二、阿波野青畝、久保田万太郎、林田紀音夫、芝不器男と堂々たる論の連続である。(ちなみに、竹久夢二、林田紀音夫は今まであまりなじみがなかったと正直にのべておこう) 特に九月号は橋閒石で、この七,八年特に気になっている俳人で、老年にいたっての作品の質の急上昇の秘密を知りたく思っていたこともあって、(ぼくはぼくなりにある種の断念(思いっきりよさ)が閒石をして、老齢の自由闊達な境地を開いたと思ってはいたが、文学部に入ってそうそうに荘子の毒気をあびたが、その後齢経ての老子再発見と、四十代後半までの小説や詩、日本文学、西洋文学、フランス文学は専攻までし、中世フランス語まで読んだりしたなど呑気な格闘をへてのやがて長いものへの断念から、俳句への傾斜となった)深い興味を持って読んだ。重要な点をおさえた予想を裏切らない立派な論であった。 細かいことは書かないが、『和栲 』は、やわらかな見事な句集であった。これが蛇笏賞をもらう前段階で、閒石は飯田龍太などの間では、それまでは名も知らなかったが、実に興味深い俳人であるとのうわさがたったようだ。ぼくもその後、沖積社『橋閒石俳句選集』を入手したが、読んでいて平凡な句の羅列にうんざりした。『荒栲』『卯』からおやおやと思った。 『和栲 』にいたってあらためてその独自な世界を納得した。その後、沖積社『橋閒石全句集』を手にいれた。『荒栲』以前の句は読む気力を失せるものであった。 ただ、ぼくのホームページの「現代俳句抄」には、それなりに努力して『荒栲』以前も若干掲載した。 いわく、 秋の湖真白き壺を沈めけり (『雪』) 雪降れり沼底よりも雪降れり 柩出るとき風景に橋かかる (『風景』) 七十の恋の扇面雪降れり (『荒栲』) 渡り鳥なりしと思う水枕 である。なんとなく与太ごとをかきかねないので、これ以上はかかない。 ただ、恩田さんの論での橋の引用文、芭蕉の根本精神は「中世芸道をつらぬく、『余情』『幽玄』の哲理」とともに、「具象が象徴の力を帯びて幻影となるまでに単純清澄となる」は適切で、論を引き締めている。 さて、われらは齢をとってまで、誰かのエピゴーネンになることもないであろう。閒石の句 閒石ひとりであっていい。それはそれでそれなりに狭い世界でもある。壺中之天かもしれない。 われらはわれらの老年をいきるほかない。2020.9.1. 恩田侑布子が角川『俳句』に連載中の「偏愛俳人館」を佐々木敏光様(富士宮市在住)がHPに取り上げてくださり、転載をご快諾いただきました。 ここに厚くお礼申し上げます。 佐々木様のホームページはこちらです