2025年10月26日 樸句会報 【第156号】 十月は五日と二十六日にZoom句会。

五日の兼題は、「秋の川」「秋の湖」「秋の海」。六十句の中から入選一句、原石賞一句が選ばれた。後半は、芭蕉の『笈の小文』購読の第二回目。原稿用紙一枚ほどに芭蕉のエッセンスが詰まっているという冒頭が深く、すんなりと読み進められるものではない。「信じがたいほど濃厚な修辞と思想のアラベスク」の面白さを理解したい一心で、先生の熱のこもった解説を取りこぼさぬよう必死でメモをとる。芭蕉の荘子観、「もの」の理解はたやすくはないが、芭蕉の内心の格闘が読み取れて現代の私たちの心を打つ。

二十六日の兼題は、「肌寒」「林檎」。この日は三島吟行の当初の予定が雨天で延期となり、急きょZoom句会開催となったためか、投句はやや少なめの五十三句。入選句はなかったものの、原石賞に三句が選ばれた。まず総評で、「凝視の足りなさ」の指摘を受ける。「直観把握」、「現実をグリップする」大切さ、俳句の原点と言えそうな点に立ち返らされた。「手垢のついていない発想」が求められる一方、季語は「おもやいのもの」であるから、「先人たちの営為をリスペクトし本意、本情を酌む」ことが必須という! かくして「動かない季語」で詠むというのが、まだ俳句歴半年経つか経たぬ自分のような初心者にとって、登山道の入り口の道標に刻みたいところ。後半は、今後の予定について民主的ディスカッションで時間も押した中、先生の『笈の小文』の惜しみない解説とおさらいがとても有難かった。

一休の「諸悪莫作」や秋の潮 恩田侑布子(写俳)

10月5日の入選1句、原石賞1句、その他評価の高かった句を紹介します。

○ 入選

露の世の薬局あかりジムあかり

古田秀 【恩田侑布子評】 「露の世」で始まる俳句といえば、一茶が幼い娘の死を悼んだ〈露の世は露の世ながらさりながら〉があまりにも有名です。一転してこの句は、現代の都会生活の夜を名詞句だけを並べ、情的にスッキリ乾いた表現にしています。とっぷりと暮れた街路に、青白い薬局のあかりとジムのあかりだけが煌々と灯っていることだよとうたいます。薬漬けの長い老年期と、そうならないようジムに通う中高年層と。対比のようで、半分は重なり溶け合っていることでしょう。並列された二つの建物に深みもあり、世俗のおかしみもあります。日本の現在の超高齢社会の実相が照らされています。

【原石賞】病室に月ありあまる鎖骨かな

小住英之 【恩田侑布子評・添削】 入院されているのでしょう。自句ととれなくもないですが、自分の鎖骨は鏡に映さなければ見えませんから、見舞い、あるいは看護している家族の方でしょう。句会になって、作者がニューヨーク在中の医師とわかりました。痩せ衰えた鎖骨と「月ありあまる」の措辞の取り合わせが出色です。肉付き豊かな姿を知るがゆえのいたわしさに、月光が澄みわたります。語順だけが惜しまれます。「鎖骨かな」という硬い響きが座五に置かれると月光が折れてしまうようです。せっかくの素晴らしい中七の措辞を生かして、結句で余白をひろげましょう。 【添削例】病室の鎖骨に月のありあまり 【その他に評価の高かった句は次の四句です。】

鳥の名を釣り人に問ふ秋の海

岸裕之

なほ続く無人集落うろこ雲

活洲みな子

冷やかや鏡の国として都心

古田秀

対岸も淋しき国ぞ秋の海

小松浩

【後記】

フランスに二十五年暮らす身で作句してみたくなったのは、単なる母語恋しさではない。大人になって移り住んだ国の言葉の獲得も完全ではないので、日本語と外国語のはざまで暮らす私なりの感覚や揺らぐ記憶をことばにのせて人と共有してみたいと思った。もしかすると、「私は = 仏語一人称 « Je » 」で我中心に定義することにやや疲れているのかもしれない。俳句によってものに託す、ものと一体化する、無限のつながりを求めているのかもしれない。

「心は新しく、ことばは古きものを使う」

作句では意識的にパソコンを離れ、紙に鉛筆で縦書きするのが新鮮だ。ひらがなで書くことで解きひらかれ、旧仮名遣いでたおやかさが加わり、漢字の硬質さが特有のリズムや視覚効果を生む。塑像の自在さに石の彫刻を混ぜたような遊びを子供のように楽しんでいる。

嬉しいことに、離れた母国のある種の世相(忖度?KY?)への憂慮が、樸句会の参加によって見事に覆された。独断で選んだ句の拙い擁護も、選ばなかった句に対する自分なりの否定意見も、それが適っていても独りよがりでも、各者の人生が透けて見え、温かに受け止めてくれる土壌が樸俳句会にはある。解釈が浅くても、先人と共有される美意識を取り違えても、発言後恥ずかしながら素直に認められる。対する先生の率直な辛口評も実に軽やか、ドラマチックな解釈で句を高みに導く鮮やかな評も刺激的で、この座の面白さは体験した人にしか分からないだろう。だから時差も厭わず、毎回うきうき句会に臨んでいる。

(佐藤麻里子)

(句会での評価はきめこまやかな6段階 ◎ ◯ 原石 △ ゝ ・ です) 手を触れて水の切れ味紅葉川 恩田侑布子(写俳)

====================

10月26日の原石賞3句、その他評価の高かった句を紹介します。

【原石賞】赤りんご青空見つめ八十年

岸裕之 【恩田侑布子評・添削】 敗戦の焼け野原に流れていたのは「りんごの唄」。「赤いリンゴにくちびる寄せて/だまって見ている青い空」とうたう並木路子の明るい声だったと、よく両親が言っていました。作者は四歳で終戦を迎え、それから高度経済成長期へ突き進む日本も、ここ三十年の停滞する日本も、戦後八十年の歩みをずうっと見てきました。原句は上五の「赤」と中七の「青」の対比が目立ちすぎるので、抑えましょう。さらに「青空」と「八十年」だけを漢字に、あとはひらがなにひらくと、愛誦性に富んだ平易にして深い句になります。 【添削例】りんごりんご青空みつめ八十年 【原石賞】人は人を忘れて芒原を歩む

川崎拓音 【恩田侑布子評・添削】 発想が非凡です。自分がすすき野をゆく時は、人のこの世を忘れてしまうけれど、それは己だけではない。誰しもがこの一面のすすき原の道なき道をゆくときは茫然として人を忘れてしまうのだ。このせっかくのすぐれた内容が原句では助詞がごちゃごちゃして未整理のため、ギクシャクと落ち着きません。二つの無駄な「を」をとり、季語を座五に据え替えるだけで句が安定し、「芒原」が茫茫たる広がりを見せるようになります。 【添削例】人はひとわすれてあゆむ芒原 【原石賞】乱気流の中掌中の林檎の香

海野二美 【恩田侑布子評・添削】 飛行機が乱気流のスポットに飲み込まれ、機体が揺すぶられてしまうときは、まさかとは思いつつも恐怖感に襲われます。そのたまゆらの不安な心情と、紅い林檎を掌にして祈る姿が印象的です。原句で気になるのは「の中」「中の」の重複感です。また、乱気流のさなかにしてはリズムが落ち着き払っています。上五でしっかり飛行機に乗っていることを示し、漢字表記で危機感を視覚的にも表しましょう。そのぶん、下五はやさしいかわいいひらがなにして、地上の健やかな果実に生還の祈りを託しましょう。 【添削例】飛機乱気流掌中のりんごの香

【ほかにも次のすぐれた二句が発表されました。】

前者はラフな博士のいきいきとした仕草。後者は「露」という日本情緒の十八番の季語を使った和洋混淆の新しみが出色。

「林檎」の作者はニューヨーク在住の医学研究者。「露」の作者は旬日前に訪れたアイルランドはダブリン市街での詠草ということです。

ジーンズに林檎を磨く博士かな

小住英之

露ふるふ大聖堂の鐘の音

見原万智子

わが恋は芒のほかに告げざりし 恩田侑布子(写俳)

2025年9月7日 樸句会報 【第155号】 歴史的猛暑の8月いっぱいをお休みして再開された句会、出席者も休養十分(?)のせいか普段より多めで、Zoomながら対面と変わらぬ賑やかな句会となった。前半を点盛りと講評、後半は毎回題材を変えて勉強会という二部方式もすっかり定着し、今回は「俳壇」誌9月号掲載の師の鈴木真砂女評と現代俳句協会賞受賞作をめぐる意見交換、、、のはずが後半は脱線して師も弟子もない俳句論議に。この自由闊達さこそ樸の魅力と満足してのお開きとなった。 兼題は「月」「顔の一部」。特選1句、入選2句、原石賞2句を紹介します。

澄む水の削りし大地なりにけり 恩田侑布子(写俳)

◎ 特選

戦後史の最終ページ蚯蚓鳴く

小松浩 特選句の恩田鑑賞はあらき歳時記「蚯蚓鳴く」をご覧ください。

↑

クリックしてください

○ 入選

署名みな眼とおもふ終戦日

古田秀 【恩田侑布子評】 「終戦日」ですから平和を希求する署名でしょうか。一人一票の投票と同じで、一人に一つしかない名前と住所です。それを黒い「眼」と思った発想の飛躍が素晴らしい。たちどころに署名用紙に並んだ個性ある記名文字が、生きた魚群のように泳ぎ出す幻想に誘われます。庶民一人ひとりの意思表示がうろくずの眼の切実さを帯び、なまなましく浮かび上がってきます。

○ 入選

をり鶴に帰る空無し原爆忌

益田隆久 【恩田侑布子評】 平和を祈って千羽、万羽の鶴を折っても原爆で焼け焦げた人の命は帰りません。嗟嘆が空に虚しく反響します。「戦争はイヤ」「しちゃだめ」とどれほどつぶやいても、庶民が巻き込まれるときは時局に抗えないという絶望感が感じられます。死者の安寧と平和への祈りだけでは平和は築けないという諦念が腹の底まで染み渡ることで、かえって、いまわたしたちが何をするべきかを問いかけてくる句です。

【原石賞】八月や球児は土と凱旋す

長倉尚世 【恩田侑布子評・添削】 甲子園の球児に「凱旋」という古風な言葉を斡旋した言語感覚が素晴らしい。さらに「土と」の措辞が効果抜群です。ユニホームについた泥土を眼前し、試合終了後に球場の土を掬って袋に詰める姿がありありと瞼に浮かびます。甲子園の土とともにふるさとに帰ってきた勇者達です。ただ「八月や」では、暑さだらけでつきすぎでしょう。夏の始まりとともに、幾多の地方予選を勝ち抜き、遠い兵庫県の炎天下で死闘を繰り広げた夏百日の記憶があります。きっと、なつかしい郷土の群衆に迎えられる空ほど清々しいものはないでしょう。長い戦いを勝ち抜いて辿りついた爽涼の思いを共有したいです。 【添削例】爽涼や球児は土と凱旋す

【原石賞】銀盤の海や月影さらさら来

長倉尚世 【恩田侑布子評・添削】 月かげが「さらさら来」という出色のオノマトペを生かすためには上五の措辞は瑕になります。なぜなら「銀盤」は古来、月の異称として様々な文学作品に表現されてきたからです。最近は「銀盤の女王」という決まり文句から、スケート場のことと短絡されがちですが、俳句をやるものは本来の美しい意味を踏まえていたいものです。そこで上五は抑えて静かな海面を描写すれば、「月影さらさら来」というフレーズの佳さがいっそう生きてくるでしょう。 【添削例】凪わたる海や月影さらさら来く

【その他に評価の高かった句は次の五句です。】

くちびるは手花火の煙の匂ひ

見原万智子

弁慶の衣裳の裾のすれ涼し

前島裕子

湯灌終へ髯なき兄のさやかなり

馬場先智明

月見酒子ども代わりの老犬と

活洲みな子

ピンヒール刻む色なき風の街

益田隆久

【後記】

私の樸入会は2022年9月。ちょうど「石の上にも3年」の節目なのだが、石から立ち上がれる兆しはない。初めから自分の世界を限定せず、いろんな型の句に挑戦してみようとしてきたものの、それだけでいいのかなと、最近は疑問に思うことがある。樸の皆さんの句はそれぞれに鋭く温かい個性があって、作者の存在が匂い立ってくるのに比べ、自分の場合は「お前は一体どこにいるのか?」と冷たく問われているような気がするのだ。そんな中、この日の句会で紹介された現代俳句協会賞受賞の大井恒行さんの句からは、なぜ俳句を作るのか、俳句で何を表現していきたいのか、改めて考え直す機会をいただいたように思う。世の中を斜めにばかり見てきた自分にとって、社会性と詩性が融合して文学に昇華する大井さんの作品群は、大きな魅力であった。 (小松浩)

(句会での評価はきめこまやかな6段階 ◎ ◯ 原石 △ ゝ ・ です) 口紅をさして迎火焚きにゆく 恩田侑布子(写俳)

====================

9月21日 樸俳句会

兼題は稲妻、啄木鳥。

入選2句、原石賞1句を紹介します。

○ 入選

稲妻のつながり落つる河口かな

橋本辰美 【恩田侑布子評】 天空に青白いいなびかりが二頭の龍のように絡み合ったかと思うや、音もなく河口の果ての大海原へ落ちていくことだよ。一瞬の視覚がとらえた稲妻の走りと大景です。シーンとした無音の映像が深遠で、それが、川の長いいのちが果てて海と交わる「河口」であることも象徴的です。「稲妻」は、古くから稲の結実と関係するとされてきた呪的な色彩をもつ季語です。いなびかりと稲田という天と地の陰陽の交わりを遠くひびかせたはかない映像のどこかに、果たせなかった作者の思いを感じるのは私だけでしょうか。

○ 入選

父も子もダリの絵の中秋暑し

活洲みな子 【恩田侑布子評】 「も」の畳み掛けに、ダリの噎せるような絵に取り込まれている残暑感が濃厚です。ダリはシュールレアリズム。時計が暑さにぐにゃりと折れ曲がって垂れる絵を思います。あるいは、漆黒の髭を誇示する自画像でしょうか。その眼は、激しいけれど虚無的。父は子どもを前世紀に美術界の巨匠と称された人の展覧会に連れ出したのでしょう。この「秋暑し」は体感を超えて文明批評の色彩を帯びます。ダリの近代的自我の強烈さが資本主義と経済の発展に邁進した二十一世紀のアナロジーめくのです。それを「絵の中秋暑し」が雄弁に語っています。

【原石賞】秋の灯の堅田の路地に住まふひと

益田隆久 【恩田侑布子評・添削】 樸の春の吟行会でおもてなしいただいた「俳句てふてふ」代表の今井竜さんのお宅が思われます。句の内容はこのままでいいのですが、表現として、「の」の三連続は調べをたるませ、のんべんだらりになっていませんか。さりながら「秋灯や」では内容にそぐわないキツさになってしまいます。上五はやさしく切りましょう。ぬくもりに満ちていた主をなつかしむ思いを、遠いけれど同じ秋灯の下にいますねという共感の滲むかたちで表現できます。 【添削例】秋ともし堅田の路地に住まふひと 【その他に評価の高かった句は次の五句です。】

天高しスタートは祈りのかたち

長倉尚世

再開の芭蕉紀行や秋高し

前島裕子

稲妻や時の薬のきくを待つ

山本綾子

ヘルメットの露ふつ飛ばす手榴弾

小住英之

まろき背にとどめし秋や無著像

星野光慶

🌹祝 現代俳句協会賞受賞🌹

大井恒行「水月伝」🌹🌹🌹 底なしや一足ごとに天の川 恩田侑布子(写俳)

島田 淳 樸会員

秋風や伏せて売らるる飯茶碗 恩田侑布子(写俳)

「文化の厳冬期である。俳句も例外ではない。」

2025年版「俳壇年鑑」の「巻頭言」の冒頭、恩田は簡潔で明確な言葉で、文化全般と俳句の危機を指摘する。人類の平和と日本の経済社会の現況は危機的である。にもかかわらず、文化全般が六〇年代後半から続くポップカルチャーの花盛り。俳句においても、TVの娯楽番組が人気となるなど「軽み」に傾斜した「軽チャー」俳句が流行し、「俳句のポップ化」と「数の権力化」が生じた、と恩田は述べる。恩田が危機感を覚えるのは、こうした「軽チャー」俳句こそ、情報の海を編むAIの得意技だからである。真の創造力は、「愛し、死ぬ、有限の生の葛藤からしか生まれようがない」とする恩田の立場から見れば、「不死の生成AI俳句は人間の影を追うだけ」という事になる。

個々のキーワードに重量感があるため、筆者(島田)なりに解釈してみると下記のようになる。

多くの人に承認してもらう(=数の権力化)ためには、口当たりの良さとわかりやすさ(=ポップな、軽チャー)が何よりも優先される。これは、生成AIの中でテキスト処理に特化したLLM(Large Language Model、大規模言語モデル)が得意とするところである。「AI俳句」が急速に広がりつつあるのはこうした背景があるからと思われる。 しかし、ここにこそAI俳句と人間による俳句の差異がある。万人が理解できるものであるためには、言葉の意味を既存の論理でつながざるを得ない(=人間の影を追うだけ)。そのため、AIによる五七五には、飛躍も無ければ詩も存在しない。AIが作る俳句は、何処の誰とも知れぬ誰かが書いた言葉を、何処の誰とも知れぬ誰かに承認してもらうためのものになってしまう。恩田の「誰に向かって書くか」という問いは、AIには為し得ない、人間にしか作れない俳句のためにある、最も根源的な問いなのである。 それでは、具体的に人間にしか作れない俳句とはどのようなものなのか。恩田は、三人の外国人による俳句を掲げている。そのうちの一句について、愚見を述べる。 路地裏に父の激励梅雨の月

董 振華 『静涵』

上五・中七・座五それぞれに、論理的な関連は無い。実生活で父親に激励されるのは路地裏に限らないし、梅雨時の夜ばかりではない。しかし、掲句から立ち上がる情景や空気感は、これ以外には無いと思えるほど圧倒的である。路地裏の湿った空気の中での親子の会話。場所的に、それほど裕福な家庭ではないだろう。しかし、経済的成功者とは言い難い父親の激励を受けて、人生の岐路に立っているであろう子には、強く深い感情が湧き上がっている。父は、今の自分よりももっと困難な時代を生きてきた。その時も、今と同じように梅雨のわずかな晴れ間に月が一見頼りなげに昇っていたであろう。子は、「梅雨の月」の中に、目の前で自分を励ましてくれている父の姿と、その父が歩んできたであろう困難の多い人生そのものとを見て強い感情に打たれているのである。 恩田は、この句について「『梅雨の月』の重量」を評価している。季節を問わず「月」には時代を超えた不変(普遍)の存在としての意味がある。人はしばしば不変の「月」を見上げて、悠久の時に思いを巡らせ、過去の自分自身や故人との対話を行う。

雲の峯幾つ崩(くづれ)て月の山 芭蕉

書き込みに若き日のわれ朧月 小松浩 樸会員

しやうがねぇ父の口真似十三夜 見原万智子 〃 芭蕉の掲句について、恩田は「月の山」に五つの意味を見出し、それを十七音の詩に込めた「ピカソの試みたキュビスムに勝るとも劣らない見事な多面体」と評している(恩田侑布子『渾沌の恋人(ラマン)』p.75)。「雲の峰」の動・変化は「月」の静・不変によって対比されがっしりと受け止められている。 そして、董の掲句における「梅雨の月」のイメージは、湿った空気感や雲多い空と相俟って、 句作者を取り巻く環境が決して楽観的なものではない事を読者に想起させる。季語は「身体と環境をつなぐことば」(恩田、前掲書、p.143) であり、同時に「記憶の宝庫であり、共同幻想の母胎」(同、 p.141)なのである。 「巻頭言」において恩田が掲出した句のうち、一句しか取り上げられなかった。しかし、この一句を鑑賞するだけでも、十七音の詩が持つ力を垣間見ることができる。ロジカルに意味を伝えるのではなく、季語の力を借りて読み手の心に情景と句作者の感情を瞬時に立ち上げる。理解と言うよりは共鳴。そして、これは恐らくAIには難しい事と思われる。何故なら、繰り返しになるが「愛し、死ぬ、有限の生の葛藤」が無ければ、そこに生まれた感情を読み手の心に共鳴させることはできないからである。

「誰に向かって書くか」という恩田の問いに対して、簡単に答は出ないのかも知れない。しかし、自分の心に湧き起こった感情こそが句作のベースにならなければいけない。それは、自分が人間として生きている証明だからである。 <参考文献>

〇恩田侑布子『渾沌の恋人(ラマン) 北斎の波、芭蕉の興』(春秋社、2022年)

第三章「季語と興」は、我が国の分厚い漢詩研究の成果を踏まえて、季語の淵源を興に求める労作。 〇恩田侑布子『余白の祭』(深夜叢書社、2013年)

恩田は、第二章「身(み)と環(わ)の文学」で、記号化・コード化され、断片化・道具化されつつある季語に警鐘を鳴らし、季語本来の姿に立ち戻ることを提唱している。

2025年7月20日 樸句会報 【第154号】 7月20日はリアル句会だった。通常のzoom句会ではパソコンの画面を通して対峙している面々が静岡市生涯学習センターアイセル21に集合した。久しぶりに顔を合わせれば話したいことは山積みだ。隙間の時間を見つけては話の花が咲いた。

句会の後半は師が講師を務める早稲田大学オープンカレッジでの秀句を鑑賞した。とくに、「夕焼や天には天のゴッホゐて」という名田谷昭二さんのスケールの大きく瑞々しい感性に大いに刺激を受けた。 兼題は「トマト」「サンダル」。入選2句を紹介します。 忘れたし手に白繭を転がして 恩田侑布子(写俳)

○ 入選

白玉や母の話はまた元に

活洲みな子 【恩田侑布子評】 白玉団子を親子で向かいあって掬っています。たわいもない昔話が弾みます。老いた母の記憶はやさしく涼しげにまた元にもどってゆきます。はつらつとしていた頃にくらべ、頭脳の衰えが少しばかり感じられる昨今。白玉のなめらかな舌ざわりに、母の子として育った倖せをしみじみ思う夏の昼下がりです。

○ 入選

満塁や灼くるシンバル灼くれど撲つ

小住英之 【恩田侑布子評】 下五のしつこいリフレインと字余りが効果的です。高校野球の満塁の場面でしょう。満塁は、天も地もひっくり返るかの興奮のるつぼ。応援団やチアガールの汗をかきたてるシンバルが球場に狂乱のように反響します。こんな酷暑の瞬間なら体験してもいい、いえ、ぜひ体験したいと思わせてくれます。

【その他に評価の高かった句は次の三句です。】

下思ひや日へ透かしたるラムネ玉

益田隆久

古書店に雨おしえらる麦茶かな

長倉尚世

揚花火鉄の貴婦人張り合ひし

佐藤麻里子

【後記】

俳句を始めて2年半が経つ。

入会当初に比べれば俳句への理解は大分深まったように思う。そんな中、これまで学んだ内容からはみだしていないことを確認し、リアル句会に投句した。

会員の選はまずまずだ。今日はよい評価がもらえるのではないか、期待が膨らんだ。

ところが師の選には1つも入らなかった。

理由は日記のような句であるから。

また小利口な70点の句を量産しても意味がないとも。

ガツンとハンマーで殴られたような気持ちになった。しばらくしてその言葉の本意が浸透し始める。ハンマーでガツンの次は冷水を浴びて目が覚めた、そんな感覚だ。

ああ、そういうことか…。

無自覚のうちに小手先の技術を覚えたことを師はすっかりお見通しなのだ。

改めて確信した。

俳句は面白い。

そして師恩田侑布子のもとで学ぶ俳句はとても面白い。

俳句作りにゴールはない。学び続け俳句のある人生を謳歌したい。 (山本綾子)

(句会での評価はきめこまやかな6段階 ◎ ◯ 原石 △ ゝ ・ です) 天心へ発ちてつつまし蟬の穴 恩田侑布子(写俳)

====================

7月6日 樸俳句会

兼題は暑中見舞、合歓の花。

原石賞5句を紹介します。

【原石賞】病む朝を蛾の垂直に羽休め

見原万智子 【恩田侑布子評・添削】 体調が悪いとつい気も滅入ってしまいます。そんな朝、「蛾」が「垂直に羽休め」というのですから、壁にひっそり止まっているのでしょう。「羽休め」では、作者にも蛾にも安堵が感じられ、くつろぎが出てしまいませんか。ここはものいわぬ蛾が「貼付く」陰気さを出したいところです。俳句ではやや使いにくい完了の助動詞「ぬ」が感触的にピッタリきます。夏の朝の作者の鬱陶しさや不安な体調も滲みます。 【添削例】病む朝を蛾の垂直に貼付きぬ

【原石賞】瑠璃釉に暑中見舞の氷見うどん

小住英之 【恩田侑布子評・添削】 細いけれど強いコシと餅のような粘りがある氷見の手延べうどん。実際のおいしさもさることながら、「氷見」という固有名詞がじつに効いていて、氷床に盛られた涼しさを幻覚します。自分で買ったのではなく、暑中見舞いの知友の気遣いのありがたさも。焼物の「瑠璃」も白いうどんの肌との対比が見事。一つ惜しいのは「釉に」です。単なる色彩の対比になってしまうので、「鉢」とし、卓上に氷見うどんが盛られた存在感を表現しましょう。 【添削例】瑠璃鉢に暑中見舞の氷見うどん

【原石賞】なつかしき癖字三行夏見舞

山本綾子 【恩田侑布子評・添削】 中七以降のフレーズ「癖字三行夏見舞」が出色です。それに比べると上五の「なつかしき」は平凡で、答えが出てしまいました。どうしたらいいでしょう。やり方は色々ありますが、一つの方法としては、この暑中見舞葉書を手にした時の質感を浮かび上がらせることです。「手漉き和紙に」とする風流路線もありますが、少しわざとらしくなります。「癖字三行」を書いてきた友だちの豪胆さが出れば、お互い元気に厳しい夏を乗り越えられそうです。。 【添削例】太ペンの癖字三行夏見舞

【原石賞】合歓咲くや七回忌了へ父の夢

活洲みな子 【恩田侑布子評・添削】 全体的にあたたかい気持ちがぼうっと感じられますが、句末の「父の夢」で、すべてが夢幻にすぎないように思われてきます。俳句は、どんなに夢や幻想に飛翔してもいいですが、最後の最後はこの現実に着地しなければなりません。そうすると語順を変える必要があります。父は亡くなったけれど、父が愛して庭に植えた合歓が今夏は咲いている。夢は実現したのだという内容にしましょう。「合歓」の花のやさしい余韻が残る句になります。 【添削例】七回忌了へたる父の合歓咲けり

【原石賞】淵碧き砦裸のピカソかな

佐藤麻里子 【恩田侑布子評・添削】 十九世紀以降、西洋の画家は宗教画から自由になり、自然の中で働き、くつろぎ、遊ぶ市民を画面に主役として描くようになりました。十九世紀後半から二〇世紀後半まで、一世紀近くを生き抜いたピカソの創作の源泉を「淵碧き」と捉えた素晴らしさ。しかし、「砦」は「芸術の砦」を思わせ。やや理に落ちませんか。ピカソはせっかく「裸」なので、碧の淵に遊び、創作のインスピレーションを得る開放感に解き放ちましょう。ピカソの天才を畏敬する秀句になります。 【添削例】碧々と淵に裸のピカソかな

【その他に評価の高かった句は次の二句です。】

向日葵や主治医の胸にアンパンマン

活洲みな子

等間隔警官配置沖縄忌

成松聡美

ラムネ飲むからんころんと月日かな 恩田侑布子(写俳)

日本文化史学者 熊倉功夫氏と

樸代表 恩田侑布子の対談へお越しください 馬に寝て残務月遠し茶のけぶり

小夜の中山を過ぎ、芭蕉がこう詠んだのは、静岡県有数のお茶の産地 金谷の里でした。

その金谷(島田市)で、茶の湯と俳諧の奥深い関係性に触れる対談を、お聞きになりませんか?

登壇するのは、茶道史研究の第一人者である日本文化史学者の熊倉功夫氏(和食文化国民会議名誉会長)と、若き日に茶陶作家を目指した経験を持つ、樸代表の恩田侑布子(静岡新聞俳壇選者)。

当日は、静岡の自然や文物を詠んだ俳句についての対談のほか、前もって募集した俳句の中から恩田が選句した作品を、いくつかご紹介し鑑賞します。 【日時】2025年11月9日(日) 13:30~15:00予定(受付13時~)

【場所】ふじのくに茶の都ミュージアム 1階多目的ホール

【アクセス】JR金谷駅からバス・タクシーで約5分、徒歩約25分

【参加費】当日の観覧券(一般300円)が必要です

【定員】80名(事前予約制)

【観覧申込方法】ふじのくに電子申請サービス

またはFAX: 0547-46-5007にてお申込みください

*くわしくは下のチラシまたはホームページをご覧ください

対談で紹介する俳句を募集します

【題】・「茶」(季節自由) 「茶の花」(初冬)

・「富士山」または「富士」(季節自由)

【締切】令和7年9月15日(必着)

【応募点数】お一人最大10句まで 自作・未発表に限ります

【応募方法】① ネットから ② FAX ③ ハガキ

*くわしくは下のチラシまたはホームページをご覧ください

*当日、紹介できるのは応募作品の一部です

*俳句をご応募されなくてもご観覧いただけます 投句用紙をダウンロード→出力してお使いいただけます ふじのくに電子申請サービス

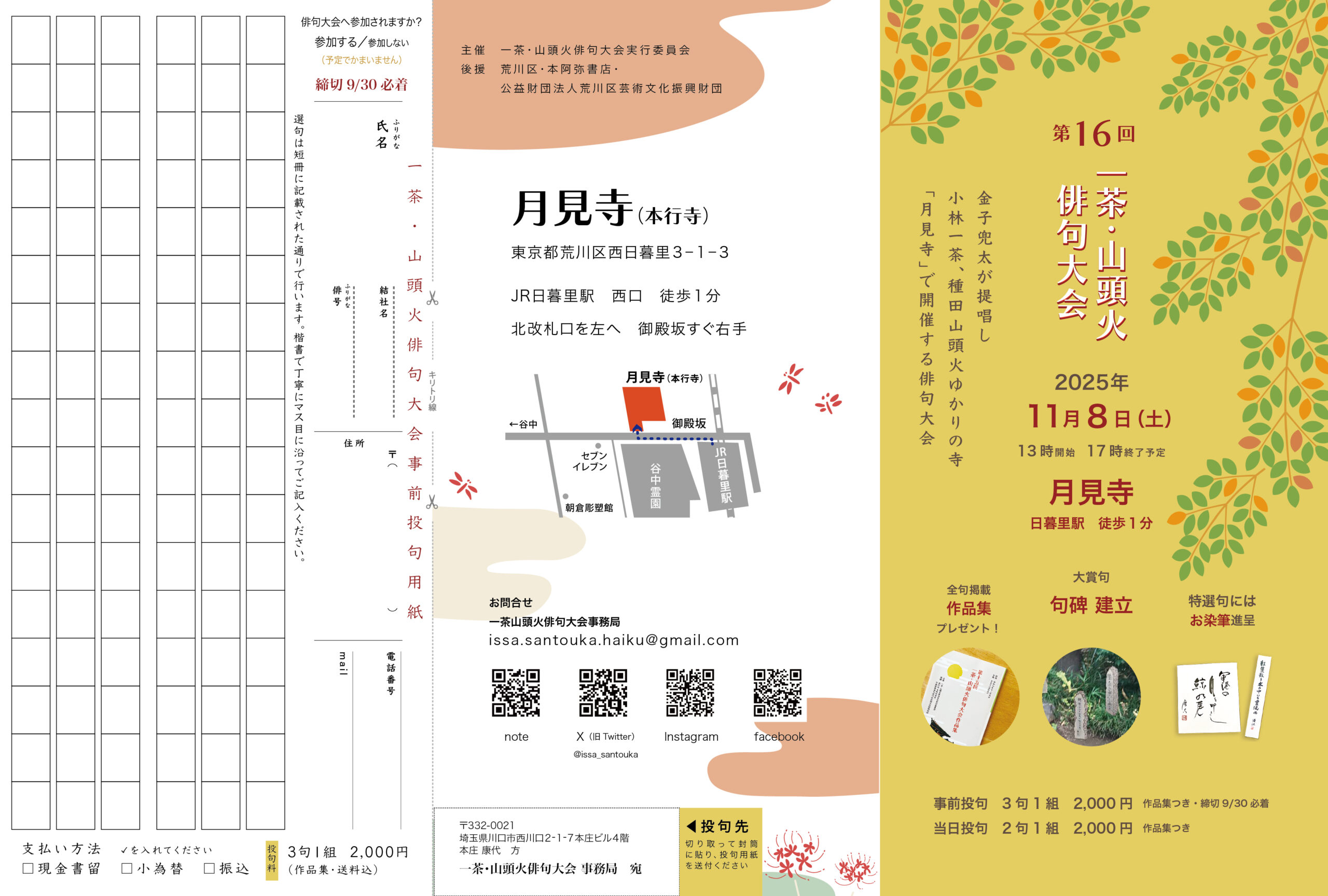

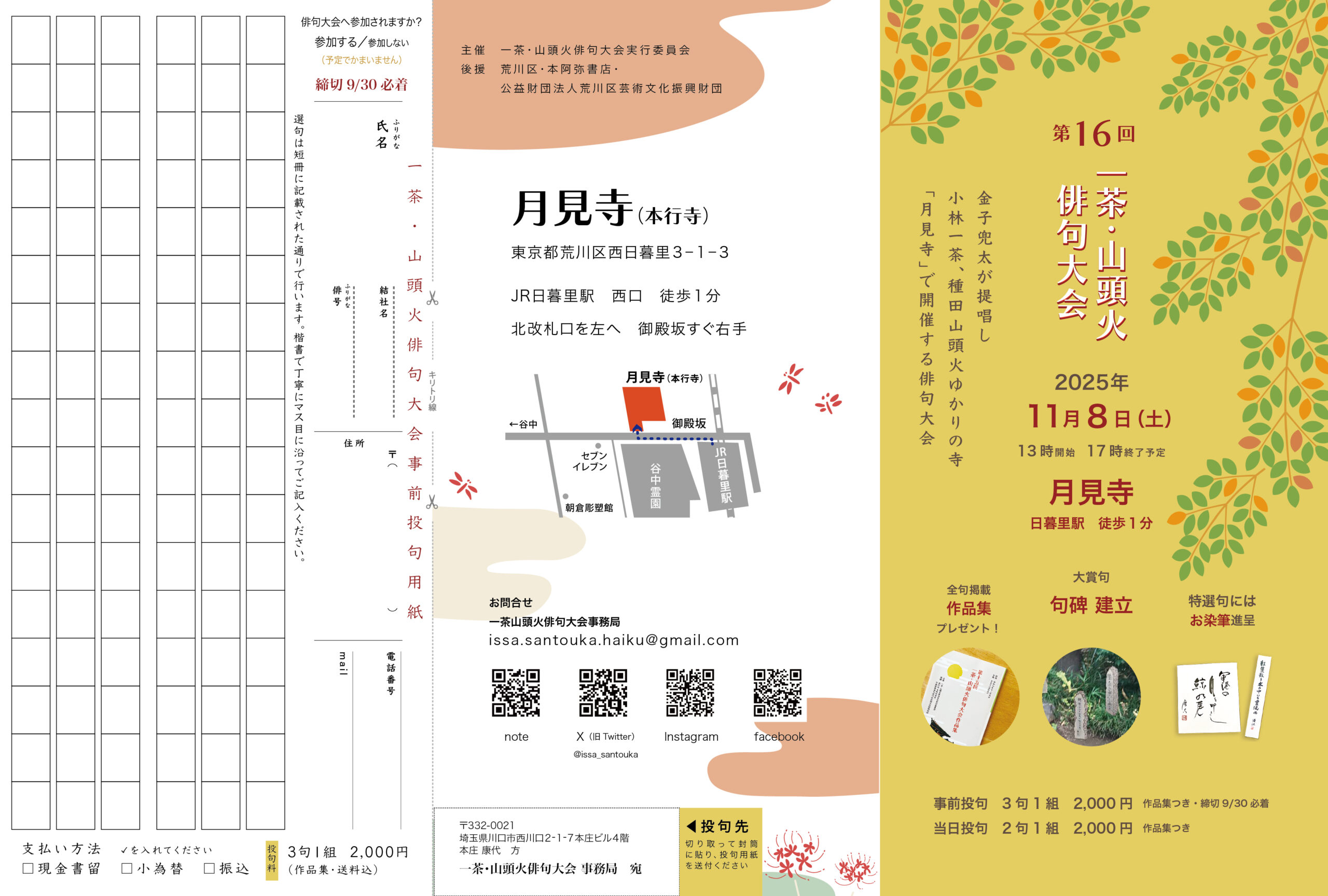

一茶、山頭火ゆかりの月見寺で

漂泊流転の生涯、国民的人気、という共通点を持つ小林一茶と種田山頭火。

金子兜太が提唱し、一茶、山頭火ゆかりの月見寺で開催されてきた「一茶・山頭火俳句大会」は今年で第16回を迎えます。

当日は入賞作品をスクリーンで披露する他、島村聖香さんの邦楽をお楽しみいただけます。また、昨年より大賞作品の句碑を境内に建立することとなりました。

応募方法には事前投句と当日投句があり、樸代表の恩田侑布子が当日投句の選者の一人を務めます。ふるってご参加ください(全作品掲載の作品集つき)。 ▫︎事前投句▫︎

【作品・投句料】

四季雑詠3句1組 2,000円 何組でも可

未発表・自作に限る 有季定型・自由律どちらも可

【締切】2025年9月30日(火) 必着

【投句方法】郵送:下のチラシの応募用紙使用

Web:投句フォームより

【支払方法】①現金書留 ②定額小為替 ③銀行振込

*郵送先、銀行振込先等、くわしくは下のチラシをご覧ください ▫︎当日投句▫︎

【作品・投句料】 当季雑詠2句1組 2,000円 何組でも可

未発表・自作に限る 有季定型・自由律どちらも可

【日時】2025年11月8日(土)

作品受付時間 10:30〜12:30 厳守

13:00開会

14:00~ 披講・表彰予定

17:00終了予定

【会場】月見寺(本行寺)東京都荒川区西日暮里3-1-3

【アクセス】JR日暮里駅 北改札口を左へ 徒歩1分 ▫︎主催 一茶・山頭火俳句大会実行委員会

▫︎後援 荒川区・本阿弥書店・公益財団法人荒川区芸術文化振興財団

▫︎お問合せ 一茶山頭火俳句大会事務局 投句用紙をダウンロード→出力してお使いいただけます 投句フォーム

photo by 侑布子

ひいふつと子猿みいよう若葉風

恩田侑布子

(『俳句』2025年6月号「八風」21句より)

山を歩いているときだろう。子猿が何匹か目の前を通り過ぎたのだ。口角が思わず上がってしまう驚き。光景の意味を伝えることに重点を置くなら、「どこで、どんな瞬間に」を書く。例えば、「目の前を子猿飛び出し若葉風」・・・など。しかし光景を説明しようとするほど臨場感、実感から遠ざかる。

「あ、子猿だ、一匹、二匹、三匹・・・」と、思わず呟いた。光景を伝えることを省き、呟きをそのまま俳句にする。思わず漏れた「つぶやき」を息が声となって口から漏れ出るごとく。それは体感そのもの。そして体感ゆえの弾むようなリズム。

一度音読したら忘れない。大好きな一句の誕生。若葉風は動かない。子猿が「サッ・・」と横切り木立に消える。それは作者を思わず笑顔にしてしまった気持ち良い若葉風なのだ。

photo by 侑布子

平茶盌天さはさはと畳かな

恩田侑布子

(『俳句』2025年6月号「八風」21句より)

「八風」の二十一句は、初夏と仲夏でそろえたという。そのなかに季語のない一句がある。無謀にもそれを鑑賞したくなった。

句は茶道のことをよんでいる。

まずは、薄茶をいただく客の立場で句をくり返しよんだ。「平茶盌」は夏季の茶の湯に用いられるとあるのでこれはわかる。しかし「天」と「畳」がわからない。

次に亭主になりかわり句をよんでみる。

するとストンと自分の中に落ちてきた。

客をもてなすために用意した「平茶盌」にお茶を点てる。あわが茶盌の広い口に「天」のようにひろがり「さはさは」とさわやかに涼しげだ。その「平茶盌」を「畳」におく。心の中で(ちょうどのみごろです。めしあがりください)と言いながら。これが詠嘆の「かな」なのではないか。

「畳」におかれた「平茶盌」は、客に委ねられる。

また客になりかわる。今度は「畳」より「平茶盌」を手にとり、亭主もてなしの「さはさは」と涼しく点った薄茶をあじわうことができ、初夏のすがすがしい気分になった。

恩田は「平茶盌」が季語になるようにと、願っている。ときいている。

代表・恩田侑布子。ZOOM会議にて原則第1・第3日曜の13:30-16:30に開催。