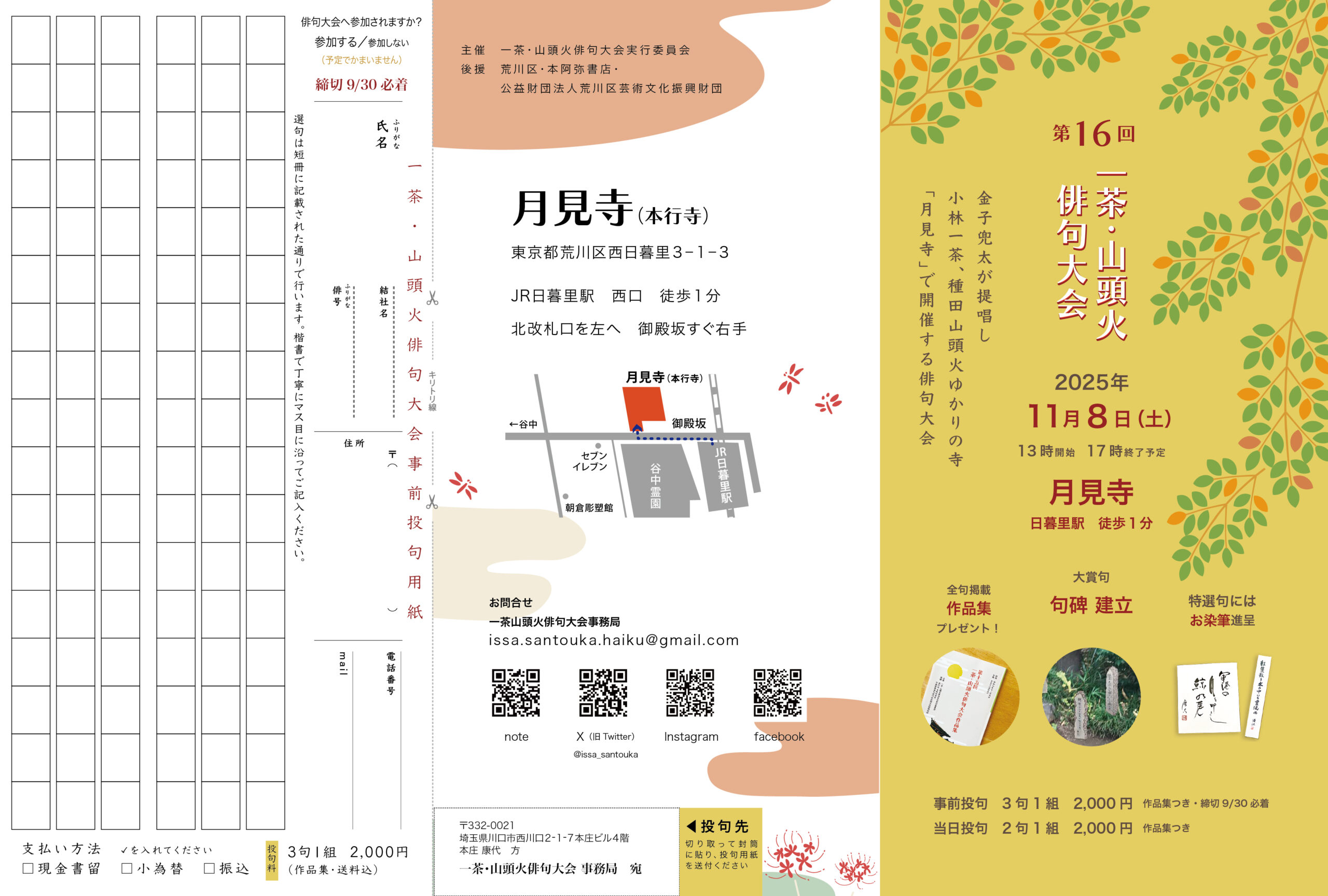

2025年9月7日 樸句会報 【第155号】 歴史的猛暑の8月いっぱいをお休みして再開された句会、出席者も休養十分(?)のせいか普段より多めで、Zoomながら対面と変わらぬ賑やかな句会となった。前半を点盛りと講評、後半は毎回題材を変えて勉強会という二部方式もすっかり定着し、今回は「俳壇」誌9月号掲載の師の鈴木真砂女評と現代俳句協会賞受賞作をめぐる意見交換、、、のはずが後半は脱線して師も弟子もない俳句論議に。この自由闊達さこそ樸の魅力と満足してのお開きとなった。 兼題は「月」「顔の一部」。特選1句、入選2句、原石賞2句を紹介します。 澄む水の削りし大地なりにけり 恩田侑布子(写俳) ◎ 特選 戦後史の最終ページ蚯蚓鳴く 小松浩 特選句の恩田鑑賞はあらき歳時記「蚯蚓鳴く」をご覧ください。 ↑ クリックしてください ○ 入選 署名みな眼とおもふ終戦日 古田秀 【恩田侑布子評】 「終戦日」ですから平和を希求する署名でしょうか。一人一票の投票と同じで、一人に一つしかない名前と住所です。それを黒い「眼」と思った発想の飛躍が素晴らしい。たちどころに署名用紙に並んだ個性ある記名文字が、生きた魚群のように泳ぎ出す幻想に誘われます。庶民一人ひとりの意思表示がうろくずの眼の切実さを帯び、なまなましく浮かび上がってきます。 ○ 入選 をり鶴に帰る空無し原爆忌 益田隆久 【恩田侑布子評】 平和を祈って千羽、万羽の鶴を折っても原爆で焼け焦げた人の命は帰りません。嗟嘆が空に虚しく反響します。「戦争はイヤ」「しちゃだめ」とどれほどつぶやいても、庶民が巻き込まれるときは時局に抗えないという絶望感が感じられます。死者の安寧と平和への祈りだけでは平和は築けないという諦念が腹の底まで染み渡ることで、かえって、いまわたしたちが何をするべきかを問いかけてくる句です。 【原石賞】八月や球児は土と凱旋す 長倉尚世 【恩田侑布子評・添削】 甲子園の球児に「凱旋」という古風な言葉を斡旋した言語感覚が素晴らしい。さらに「土と」の措辞が効果抜群です。ユニホームについた泥土を眼前し、試合終了後に球場の土を掬って袋に詰める姿がありありと瞼に浮かびます。甲子園の土とともにふるさとに帰ってきた勇者達です。ただ「八月や」では、暑さだらけでつきすぎでしょう。夏の始まりとともに、幾多の地方予選を勝ち抜き、遠い兵庫県の炎天下で死闘を繰り広げた夏百日の記憶があります。きっと、なつかしい郷土の群衆に迎えられる空ほど清々しいものはないでしょう。長い戦いを勝ち抜いて辿りついた爽涼の思いを共有したいです。 【添削例】爽涼や球児は土と凱旋す 【原石賞】銀盤の海や月影さらさら来 長倉尚世 【恩田侑布子評・添削】 月かげが「さらさら来」という出色のオノマトペを生かすためには上五の措辞は瑕になります。なぜなら「銀盤」は古来、月の異称として様々な文学作品に表現されてきたからです。最近は「銀盤の女王」という決まり文句から、スケート場のことと短絡されがちですが、俳句をやるものは本来の美しい意味を踏まえていたいものです。そこで上五は抑えて静かな海面を描写すれば、「月影さらさら来」というフレーズの佳さがいっそう生きてくるでしょう。 【添削例】凪わたる海や月影さらさら来く 【その他に評価の高かった句は次の五句です。】 くちびるは手花火の煙の匂ひ 見原万智子 弁慶の衣裳の裾のすれ涼し 前島裕子 湯灌終へ髯なき兄のさやかなり 馬場先智明 月見酒子ども代わりの老犬と 活洲みな子 ピンヒール刻む色なき風の街 益田隆久 【後記】 私の樸入会は2022年9月。ちょうど「石の上にも3年」の節目なのだが、石から立ち上がれる兆しはない。初めから自分の世界を限定せず、いろんな型の句に挑戦してみようとしてきたものの、それだけでいいのかなと、最近は疑問に思うことがある。樸の皆さんの句はそれぞれに鋭く温かい個性があって、作者の存在が匂い立ってくるのに比べ、自分の場合は「お前は一体どこにいるのか?」と冷たく問われているような気がするのだ。そんな中、この日の句会で紹介された現代俳句協会賞受賞の大井恒行さんの句からは、なぜ俳句を作るのか、俳句で何を表現していきたいのか、改めて考え直す機会をいただいたように思う。世の中を斜めにばかり見てきた自分にとって、社会性と詩性が融合して文学に昇華する大井さんの作品群は、大きな魅力であった。 (小松浩) (句会での評価はきめこまやかな6段階 ◎ ◯ 原石 △ ゝ ・ です) 口紅をさして迎火焚きにゆく 恩田侑布子(写俳) ==================== 9月21日 樸俳句会 兼題は稲妻、啄木鳥。 入選2句、原石賞1句を紹介します。 ○ 入選 稲妻のつながり落つる河口かな 橋本辰美 【恩田侑布子評】 天空に青白いいなびかりが二頭の龍のように絡み合ったかと思うや、音もなく河口の果ての大海原へ落ちていくことだよ。一瞬の視覚がとらえた稲妻の走りと大景です。シーンとした無音の映像が深遠で、それが、川の長いいのちが果てて海と交わる「河口」であることも象徴的です。「稲妻」は、古くから稲の結実と関係するとされてきた呪的な色彩をもつ季語です。いなびかりと稲田という天と地の陰陽の交わりを遠くひびかせたはかない映像のどこかに、果たせなかった作者の思いを感じるのは私だけでしょうか。 ○ 入選 父も子もダリの絵の中秋暑し 活洲みな子 【恩田侑布子評】 「も」の畳み掛けに、ダリの噎せるような絵に取り込まれている残暑感が濃厚です。ダリはシュールレアリズム。時計が暑さにぐにゃりと折れ曲がって垂れる絵を思います。あるいは、漆黒の髭を誇示する自画像でしょうか。その眼は、激しいけれど虚無的。父は子どもを前世紀に美術界の巨匠と称された人の展覧会に連れ出したのでしょう。この「秋暑し」は体感を超えて文明批評の色彩を帯びます。ダリの近代的自我の強烈さが資本主義と経済の発展に邁進した二十一世紀のアナロジーめくのです。それを「絵の中秋暑し」が雄弁に語っています。 【原石賞】秋の灯の堅田の路地に住まふひと 益田隆久 【恩田侑布子評・添削】 樸の春の吟行会でおもてなしいただいた「俳句てふてふ」代表の今井竜さんのお宅が思われます。句の内容はこのままでいいのですが、表現として、「の」の三連続は調べをたるませ、のんべんだらりになっていませんか。さりながら「秋灯や」では内容にそぐわないキツさになってしまいます。上五はやさしく切りましょう。ぬくもりに満ちていた主をなつかしむ思いを、遠いけれど同じ秋灯の下にいますねという共感の滲むかたちで表現できます。 【添削例】秋ともし堅田の路地に住まふひと 【その他に評価の高かった句は次の五句です。】 天高しスタートは祈りのかたち 長倉尚世 再開の芭蕉紀行や秋高し 前島裕子 稲妻や時の薬のきくを待つ 山本綾子 ヘルメットの露ふつ飛ばす手榴弾 小住英之 まろき背にとどめし秋や無著像 星野光慶 🌹祝 現代俳句協会賞受賞🌹 大井恒行「水月伝」🌹🌹🌹 底なしや一足ごとに天の川 恩田侑布子(写俳)