静岡高校の先輩・川面忠男さん(日本経済新聞社友)が、恩田の新著 『渾沌の恋人』を読み解いて下さいました。川面さんがメール配信されている 『渾沌の恋人』に関する読書ノートを、4回に分けて転載させて頂きます。今回はその第2回目です。

この島に生きこの島に足るつばくらめ 俳句photo by 侑布子

読書ノート165 vol. 2

『渾沌の恋人』 第一章・下

入れ子構造の「切れ」をもつ俳句

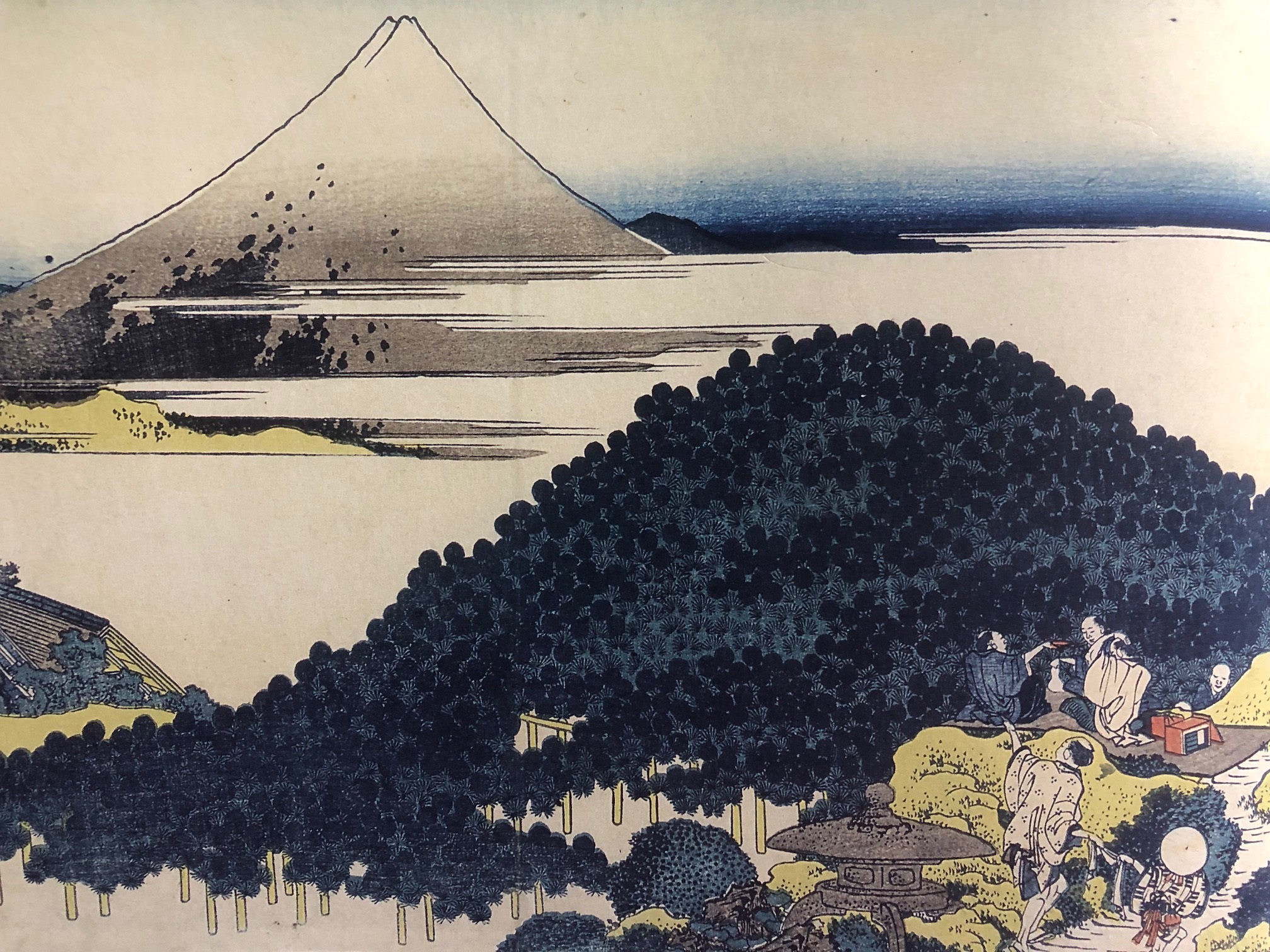

第一章の後半で葛飾北斎が「なりかわる」絵だと解説し、さらに絵巻と共通する入れ子構造の「切れ」をもつ俳句についても詳しく説明している。「芭蕉―宇宙のエロス」と題した文だが、芭蕉の句について恩田さんの読みの深さを知った。

恩田さんはまず〈馬ぼく/\我をゑに見る夏野哉〉を挙げ「画中の騎手にことよせてかつての自己の体験を見出したことにあった。発想自体が、他者になりかわる入れ子構造をしている」としている。

次に〈命二ツの中に生たる桜哉〉だが、これは芭蕉が俳句の手ほどきをした伊賀上野藩士の服部土芳と20年ぶりに再会した時の句。「芭蕉・土芳・桜木という三者三様の入れ子構造となって、花明りのなかに変幻し合う」とする。

さらに〈旅寐してみしやうき世の煤はらひ〉は「入れ子の多重構造をなす句ではなかろうか」と以下のように指摘している。

①まず、入れ子の中心に現実の芭蕉がいる。②それを包む俗世間の「うき世」がある。③さらに一回り大きいのは「旅寝」する漂泊者の眼差しである。非僧非俗を自称する芭蕉は世外の者として煤払いの忙しさをみている。④芭蕉には天地は万物の宿る旅籠との思いがあったはずである。すると、天地そのものが入れ子の四重目になる。こうして掲句がただの「郷愁と旅愁」のエレジーではないことがわかる。

恩田さんは芭蕉の『おくのほそ道』からも句を挙げて言う。〈雲の峯幾つ崩て月の山〉は五つの入れ子構造をなしている。一つは月山、二つは月に照らされた山、三つは麓の刀鍛冶の銘「月山」、四つは天台止観でいう真如の月、五つは女性原理の暗喩だ。果たして芭蕉がそこまで思って作ったか疑問だが、いずれにしろ恩田さんはそこまで読んでいる。

また〈荒海や佐渡によこたふ天河〉について「宇宙である天の河と、目の前の海峡に横たわる天の河。永遠の時間と、人間の時間。その入れ子構造は、悲壮な天体のエロスを織りなす」とし、大宇宙は一筋の天の河に姿を変えて流罪となった人々の頭上にかがやこうと言う。さらに「往古の人々の感情はいま、我がこととして胸をゆるがしてやまないのである」と述べるが、これは私にも伝わる。「見えない時空と響き合う」を絵巻の思想の一つとしているが、俳句の実作者なら経験することだ。

最後に芭蕉の辞世句、〈旅に病で夢は枯野をかけ廻る〉に関連して北斎の、〈飛登魂でゆくきさんじや夏の原〉という句を挙げる。〈きさんじや〉は「気晴らしをしよう」という意味だ。死の旅立ちも遊びの精神で高笑いする北斎を描いて第一章を締めている。(2020・7・9)

『渾沌の恋人』 第二章

定型と呪

第二章「定型と呪」では俳句の神髄を語っている。読み進むと、赤面せざるを得なくなる。私は俳句を作るようになって10年が過ぎ、それなりに分かっているつもりだったが、そうではないと自覚した。

「反転する短小」という見出しの項で「俳句の真価は、見たままを再現する写生にはない。日常のことばでいい得ないものを暗示することにある」という文言を目にした時がそうだ。

また五七五という定型は人の耳に普遍的な快美をもたらす「言語の蜜」ではないか、と言う。それを〈空蝉をのせて銀扇くもりけり〉という宇佐美魚目の句で以下のように例証した。

夏木立を散歩して蝉の抜け殻と出会った。胸に挿していた扇をひらいて載せてやる。瞬時、長く地中に生きていた息と体温がやどった。生と死がゆらぐ。それは白昼のほのかな幻影である。さらに『源氏物語』の薄衣を脱ぎ捨てて去る「空蝉」の女や、扇の影に面をくもらせる夢幻能のシテがほの昏く揺曳する-。

第二章では呪についても述べる。人間の祈りと、その切実な呪とは、科学によって乗り越えられるべきものであろうかとする。「ひとには恋と死がある。恋と死があるかぎり、祈りも呪もほろびようがない」と言い、王朝時代の歌人である和泉式部の歌を挙げる。〈つれづれと空ぞ見らるる思ふ人天降り来んものならなくに〉で「恋しいあの方が天から神のように降り立ってくださればいいのに、そんなわけはないのに」と訳している。

この呪的な祈りは和泉式部ひとりのものではないとし、「自分や愛する人の死病を宣告されたとき、なんとか生きたい、生きていてほしいと願う」、「人事を尽くせばもうあとは祈るしかない」、「祈りは自我を超え,呪にとどく」と言う。

俳句では飯田蛇笏を「定型の呪力において冠絶した俳人」とし、〈流燈や一つにはかにさかのぼる〉を挙げる。ここは恩田さんの文章をそのまま引用しよう。

- (前略)川筋にゆらりと乗った朱い灯が一つ、うちつけにぐっと遡ってくるではないか。彼方から立ちゆらぎ来るなつかしさ。そのとき、流灯はするりとあのひとになる。この世で出会ったたった一つのたましいに。ふたりだけにわかるまなざし。闇にゆらめくほほえみ。二度とおとずれない交感の瞬間である。

川の流れを灯籠が遡上しようか、と問うひとがいるかもしれない。ありえない事象は「一つにはかに」という決然たる調べによって、現実を超えるのである。

恩田さんは蛇笏の句から生きる力を得た人でもある。(2022・7・11)